人类对血型与婚姻关系的探讨,既涉及遗传学、医学的客观规律,也承载着文化观念与个体性格的复杂交织。当一对A型血与O型血的恋人考虑步入婚姻时,他们往往面临两个核心问题:医学层面的生育风险是否可控?性格差异是否会影响婚姻质量?本文将从科学依据、遗传机制、性格适配性及社会观念四个维度展开分析。

医学视角下的ABO溶血风险

血型差异导致的ABO溶血是A型与O型婚配最受关注的医学问题。当母亲为O型血而胎儿遗传父亲A型抗原时,母体产生的抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,可能导致新生儿黄疸、贫血甚至死胎。数据显示,约20%的母婴血型不合妊娠会发生抗体效价升高,但仅有5%出现临床症状。

现代医学已形成系统的干预方案。通过妊娠16周、28周的抗体效价监测,结合中药调理(如茵陈蒿汤)和免疫球蛋白注射,可将严重溶血风险降低至0.3%以下。值得注意的是,即便发生溶血,换血疗法的成功率高达98%,且不会遗留后遗症。医学界普遍认为血型差异不应成为婚姻的障碍,而是需要科学管理的健康议题。

血型遗传的生物学规律

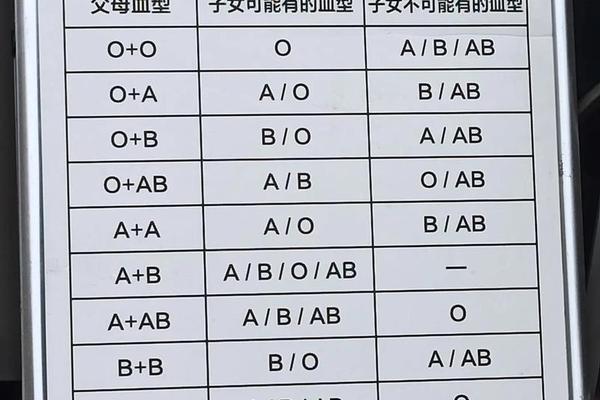

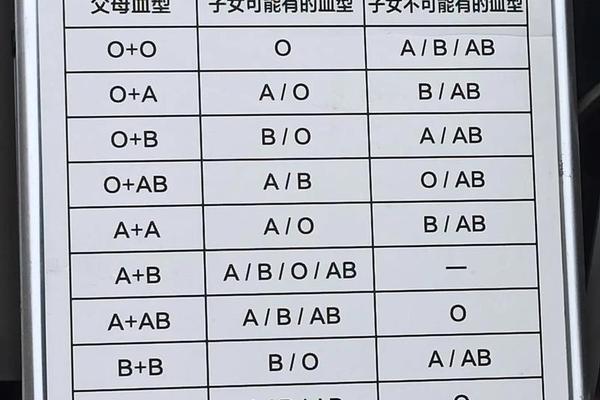

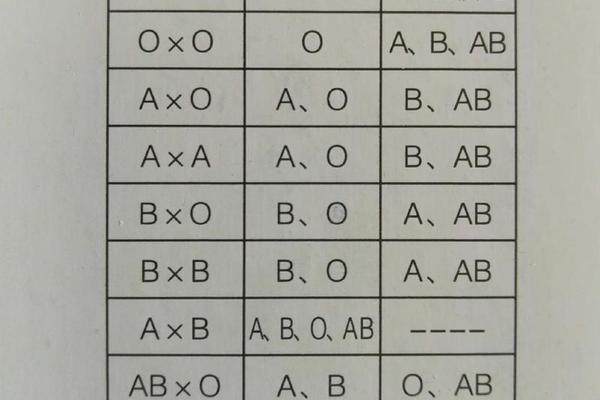

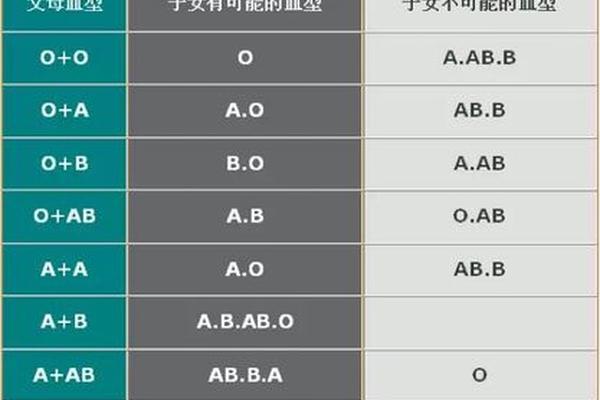

从遗传学角度看,A型与O型血婚配的子代血型遵循孟德尔定律。若A型血父母携带AA基因型,则子女必为A型;若为AO杂合型,则子女有50%概率为A型,50%为O型。这与早期民间“O型与A型只能生A型或O型”的认知存在偏差,部分网页提到的B型或AB型可能性实为错误信息。

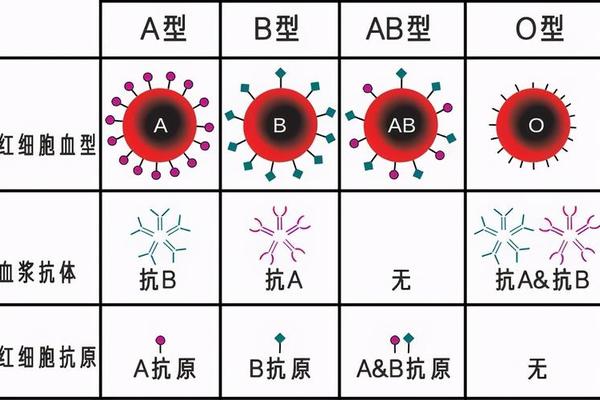

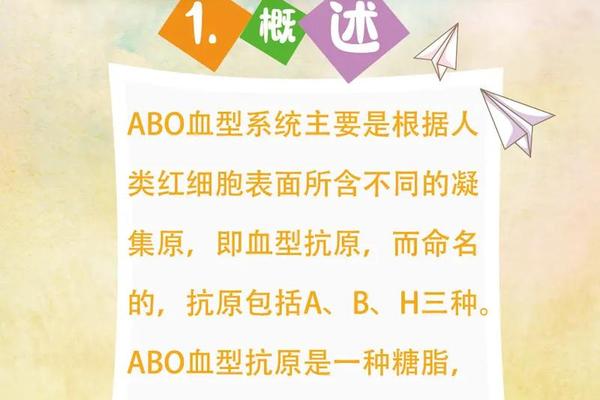

血型基因的显隐性关系也解释了溶血机制。O型血个体天然携带抗A抗体,当胎儿红细胞表面的A抗原与母体抗体结合时,补体系统被激活导致溶血。这一过程与Rh阴性血型引发的HDN(胎儿溶血病)机制相似,但严重程度通常较低,且可通过产前抗体筛查实现早期干预。

性格适配性的实证研究

血型性格理论虽存争议,但多项社会学研究揭示了特定规律。A型血人群普遍表现出严谨、责任感强的特质,O型血则更具现实主义和行动力。在婚姻组合中,A型男性的细致与O型女性的开朗常形成互补,例如日本学者提出的“夫唱妇随型”关系中,A型丈夫专注事业发展,O型妻子善于营造家庭氛围。

清华大学2022年研究指出,同血型婚配更普遍(占比38.7%),但异型组合中A-O的稳定性仅次于O-B型。这种稳定性源于双方对“强者认同”的共通心理:A型钦佩O型的果断,O型依赖A型的周密,形成动态平衡。不过需警惕中年后O型妻子社会参与度提升可能引发的观念冲突。

社会文化观念的演变与反思

血型婚配观念在不同文化中呈现多样性。日本曾盛行“血型牵制论”,认为A型易受B型压制,而中国民间则存在“O型克A型”的玄学解读。这些非科学观念可能导致两类极端:或将血型差异妖魔化,或过度神化同型婚配的优越性。

值得关注的是,年轻一代正以更理性态度看待血型与婚姻。2013年中国家庭社会学调查显示,仅12%的受访者将血型纳入择偶标准,更多人关注价值观契合度。这种转变印证了费孝通在《生育制度》中强调的“婚姻本质是社会合作”的观点——血型仅是生物学符号,婚姻质量取决于双方的情感投入与责任意识。

结论与建议

综合医学、遗传学及社会学研究,A型与O型血婚配不存在本质障碍。ABO溶血可通过产前管理有效控制,性格差异反而可能成为关系互补的契机。建议未来研究从三方面深化:一是建立区域性血型婚配健康数据库,二是开展跨文化比较研究,三是探索基因编辑技术对Rh阴性等特殊血型婚配的干预可能。对于计划结婚的A-O型伴侣,定期孕前检查、性格沟通训练比纠结血型标签更具现实意义。正如潘光旦在《中国之家庭问题》中所言:“婚姻的幸福,在于以科学精神经营生活,而非被先天因素束缚选择。”