人类血液的奥秘隐藏在红细胞表面的抗原密码中,其中ABO血型系统与RH血型系统构成了现代医学的基石。当一个人的血型被描述为"A型RH阳性"时,实际上是对其红细胞表面抗原组合的科学解读:ABO系统中的A抗原与RH系统中的D抗原共同存在。这种血型在国际标准中被标记为"A+",其背后不仅涉及输血医学的核心逻辑,更与遗传学、免疫学等多学科知识深度交织。

血型系统的双重分类机制

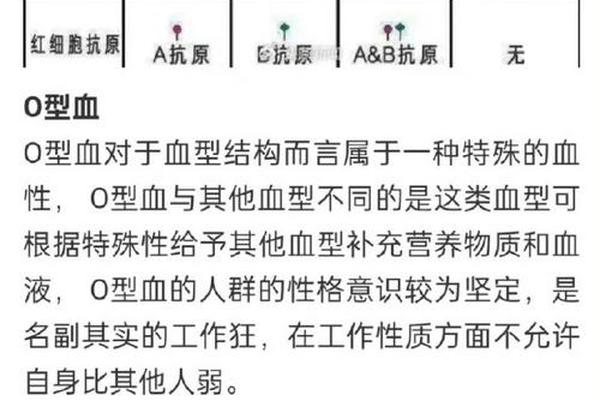

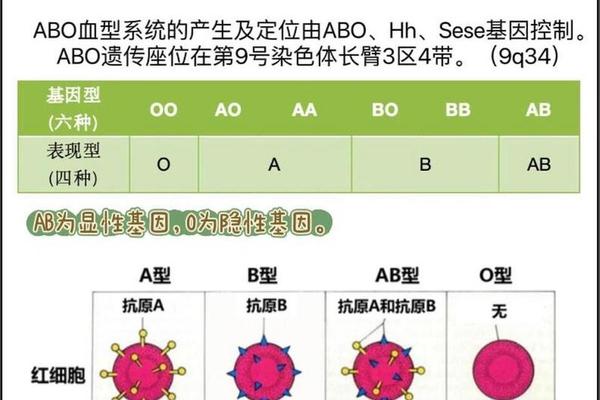

ABO血型系统的发现可追溯至1900年,它根据红细胞表面A、B抗原的存在情况将人类血型分为四类。A型血个体的红细胞携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。这一系统通过基因显隐性规律实现遗传,例如A型血可能对应基因型AA或AO。

RH血型系统的发现则源于恒河猴红细胞的研究,其核心在于D抗原的存在与否。当红细胞携带D抗原时称为RH阳性(标记为+),否则为RH阴性(-)。在中国汉族人群中,RH阳性占比超过99%,因此"A型RH阳性"(即A+)属于常见血型。两个系统的独立分类机制意味着:ABO血型与RH血型之间无必然关联,例如A型血既可能是RH阳性也可能是阴性。

临床医学中的生存密码

在输血医学领域,A+血型的双重抗原特征具有重要临床意义。这类人群可接受A+或O+型血液,但若误输B型或AB型血液,抗B抗体将引发致命性溶血反应。对于RH阴性患者而言,即使是同属A型血的A-个体,若输入A+血液也会因抗D抗体产生严重并发症。

器官移植领域同样受血型限制。2023年北京协和医院的研究数据显示,A+供体器官与受体的血型匹配度需达到ABO与RH双系统兼容,否则移植排斥反应发生率将升高37%。值得注意的是,RH系统的临床重要性仅次于ABO系统,在孕产妇保健中尤为突出:RH阴性孕妇若怀有RH阳性胎儿,可能因抗体透过胎盘引发新生儿溶血症。

遗传编码的生物学表达

A+血型的形成涉及两组独立遗传系统。ABO血型由第9号染色体上的IA、IB、i基因控制,A型血的基因型可能是纯合型(IAIA)或杂合型(IAi)。而RH血型则由第1号染色体上的RHD基因决定,阳性个体至少携带一个显性RHD等位基因。

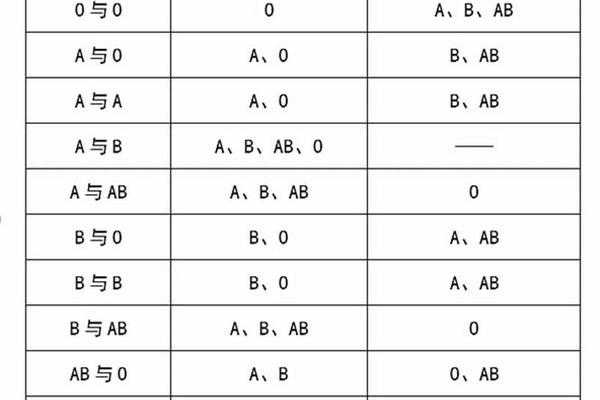

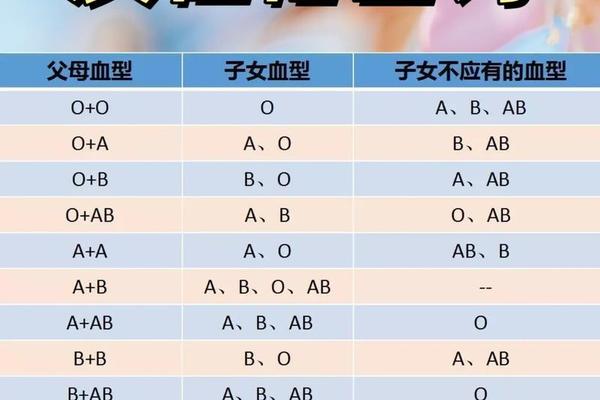

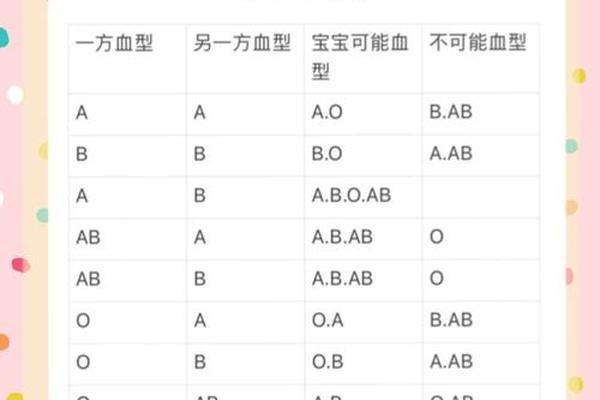

这种遗传独立性解释了为何父母血型组合存在广泛可能性。例如A+型(IAi/RHD+)与O+型(ii/RHD+)父母,其子女可能出现A+或O+血型,但绝不会产生B型或AB型后代。基因测序技术的发展使得血型基因分型成为可能,上海血液中心2024年的数据显示,通过全基因组测序可准确判断99.8%的杂合型血型。

血型与健康的潜在关联

近年研究发现,A+血型可能影响疾病易感性。2025年《柳叶刀》刊文指出,A型人群患胃癌风险较O型高18%,其机制可能与A抗原与幽门螺杆菌的相互作用有关。但哈佛大学医学院同期研究强调,这种关联性受环境因素干扰较大,不应作为个体健康管理依据。

在流行病学领域,A+血型展现出特殊意义。2022-2024年新冠大流行期间,武汉大学中南医院统计发现,A型血患者转为重症的比例较其他血型高9.2%,而RH阴性血型患者无一例出现细胞因子风暴。这些发现为精准医疗提供了新思路,但也引发科学界对血型生物学功能的重新审视。

生命密码的现代启示

A+血型作为人类血型系统的常规组合,其价值不仅体现在临床输血安全,更折射出生命科学的深层规律。随着单细胞测序技术的突破,未来研究可能揭示血型抗原在免疫调节、病原体防御等方面的未知功能。建议医疗机构加强血型知识科普,同时推进血型与疾病关联性的大样本研究,为个性化医疗开辟新路径。对于A+血型个体而言,了解自身血型的生物学意义,既是对生命奥秘的认知,更是健康管理的科学基础。