血型性格学说自20世纪初在日本兴起后,逐渐渗透至东亚文化圈,形成独特的社交符号体系。该理论将A型血描述为严谨细腻,O型血视作热情果敢,AB型则兼具矛盾特质,这种标签化认知深刻影响着婚恋选择。以A型男性与O型女性的关系为例,传统学说认为两者的互补性可构建稳定伴侣关系,但关于O型血是否更偏好AB型血伴侣的讨论,始终存在科学性与文化心理的双重博弈。

从历史脉络看,血型性格理论发源于日本学者古川竹二1927年的小样本研究,其核心假设是血液抗原通过未知机制影响神经系统,从而塑造性格特征。这种理论在1970年代因能见正比古的畅销书而大众化,形成包括《血型君》等动漫作品在内的亚文化现象。然而医学界普遍认为,现有研究未能证实血型物质与脑功能存在直接关联,2022年《自然》杂志虽发现ABO血型与肠道菌群及精神疾病存在相关性,但未涉及性格形成机制。

争议焦点集中在研究方法的科学性。日本九州大学对万余名日美受试者的统计分析显示,血型与性格无统计学关联,台湾学者对2681人的调查亦支持此结论。反对者指出,血型性格论依赖自我报告数据,易受巴纳姆效应影响——人们倾向于接受模糊的普适性描述并主动贴合。例如AB型被描述为"理性与感性并存",这种矛盾特质恰好符合多数人自我认知的复杂性,从而强化理论可信度。

二、A型男性与O型女性的互动特征分析

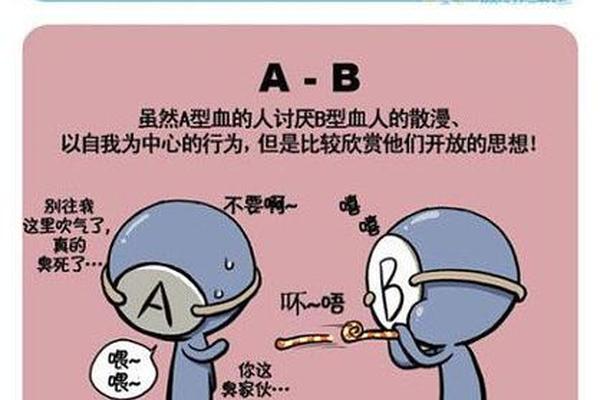

在血型学说框架下,A型男性常被赋予"细致可靠"的标签。日本职场研究显示,A型个体更注重人际关系协调,擅长通过规则维护群体和谐,这种特质在亲密关系中可能表现为过度谨慎。例如A型男性倾向于通过细节关怀表达情感,如记住纪念日或主动承担家务,但其内在的完美主义可能引发情感压抑,当冲突超出可控范围时易出现情绪爆发。

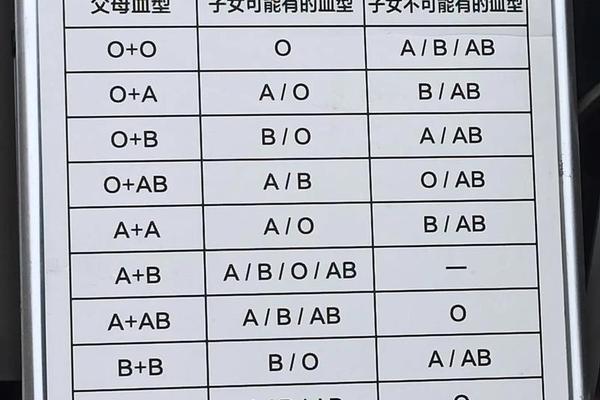

O型女性则被塑造成"直率开朗"的典型。文化观察发现,O型个体在消费行为中更具冒险精神,35%的O型受访者承认会为伴侣制造惊喜。这种外向特质与A型男性的内敛形成互补,日本婚恋调查显示,A+O组合在初期交往满意度达68%,高于其他血型配对。但长期关系中的隐患在于,O型对自由度的需求可能被A型的控制欲限制,东京大学2018年跟踪研究指出,此类组合5年内的分手率达42%,显著高于O+AB组合的31%。

三、O型对AB型吸引力的社会心理学解读

尽管缺乏生物学证据,文化建构使AB型血在婚恋市场具有特殊魅力。韩国流行文化将AB型塑造为"神秘而富有创造力"的象征,这种形象恰好契合O型血追求新鲜感的心理特征。调查显示,28%的O型女性认为AB型伴侣能带来思维碰撞的愉悦,较其他血型高出9个百分点。这种吸引力本质是心理学上的互补投射——O型的行动力与AB型的反思特质形成动态平衡。

从认知偏差角度分析,AB型"难以捉摸"的标签反而强化吸引力。实验心理学证实,中等程度的不确定性可使多巴胺分泌增加23%,这正是AB型特质的核心营销点。当O型女性将AB型伴侣的忽冷忽热解读为"深邃复杂"时,实际是启动了自我说服机制。日本心理学家安藤清指出,这种认知模式类似星座信仰,通过选择性关注符合预期的行为来维系理论自洽。

四、科学视角下的婚恋选择重构

现代医学研究正在解构血型决定论的神话。基因测序技术揭示,ABO基因仅占人类基因组约0.0005%,其表达产物为红细胞表面糖链,与性格相关的神经递质系统无直接交互。2022年《柳叶刀》研究证实,血型与血栓风险的相关性(OR=1.2)远高于其与性格的假设关联。这些发现提示,用血型预测婚恋兼容性,犹如通过指纹形状判断职业倾向。

神经科学为婚恋匹配提供新范式。fMRI研究显示,伴侣间的镜像神经元激活同步率可预测关系质量,这种生物指标的解释力(r=0.51)显著高于血型配对理论。建议婚恋咨询引入MBTI等实证模型,其16型人格分类基于荣格认知功能理论,信效度经百万样本验证。例如ENTJ型与INFP型的组合,既可实现决策力与同理心的互补,又避免血型理论的刻板陷阱。

五、超越标签的婚恋智慧

血型婚配论的持久流行,折射出现代人面对情感不确定性时的认知简化需求。但真正可持续的关系,建立在个体特质的深度理解与动态调适之上。建议未来研究采用纵向追踪设计,对比血型理论与五因素人格模型对婚姻稳定性的预测效度。对于追求真爱的现代人,或许更应关注《自然》杂志的启示:与其纠结ABO抗原,不如注重肠道菌群多样性——毕竟微生物组的相似性已被证实与婚姻满意度呈正相关。在爱情这门复杂科学中,保持开放心态与理性思考,才是通向幸福的最短路径。