A型血与B型血的性格差异常被民间赋予诸多标签。A型血人群通常被描述为谨慎、有条理且注重细节,而B型血则更倾向于自由随性、不拘小节。这种差异在婚恋关系中可能表现为互补,也可能成为矛盾的根源。

从心理学视角看,A型血人的系统性思维与B型血人的发散性思维形成鲜明对比。研究显示,A型血者在处理复杂事务时表现出更强的逻辑性,而B型血者更擅长创造性解决问题。这种差异既可能成为工作搭档的优势互补,也可能在生活琐事中演变为决策冲突。

生理学研究则提供了另一维度解释。A型血因血液黏稠度较高,可能更易产生焦虑情绪;B型血代谢旺盛的特性则与乐观性格存在潜在关联。值得注意的是,多项实证研究表明,血型对性格的影响强度仅占人格特质的5%-8%,远低于成长环境与教育背景的塑造作用。

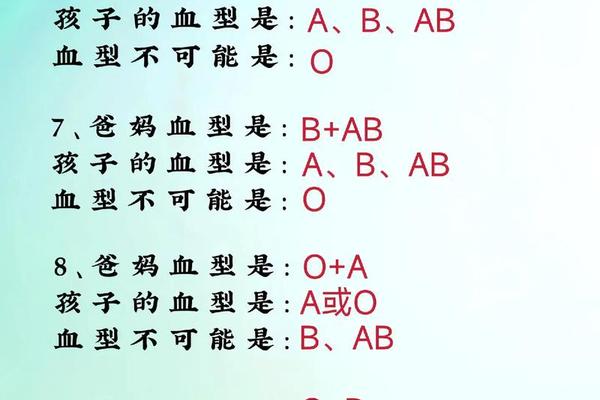

二、血型遗传的生物学机制

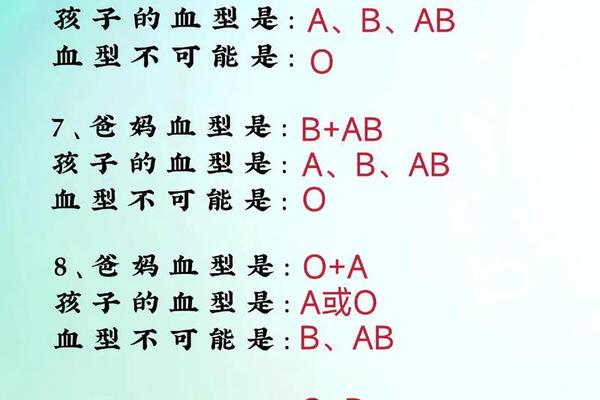

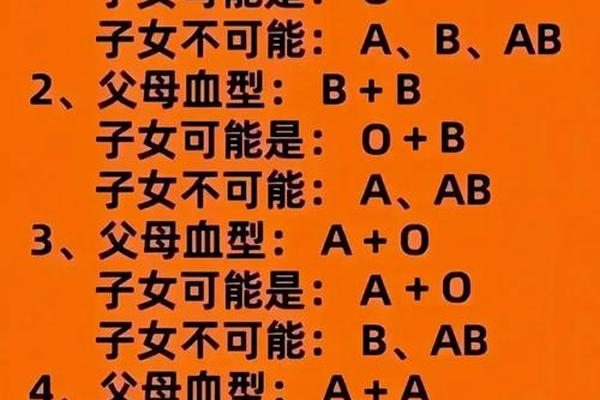

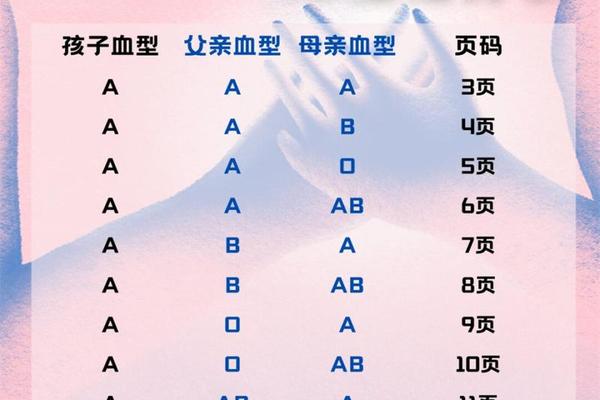

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律。当父母分别为A型(基因型可能为AA或AO)和B型(基因型可能为BB或BO)时,子代可能出现的血型组合呈现多样性特征。具体表现为:若父母携带隐性O基因(如AO+BO组合),孩子有25%概率为O型血;若父母均为显性纯合子(AA+BB),则孩子必为AB型。

临床数据显示,A型与B型夫妻生育的子女中,AB型占比约18.75%,A型与B型各占37.5%,O型占6.25%。这种遗传多样性源于血型基因的显隐性关系:A、B为显性基因,O为隐性基因,父母各提供一个等位基因形成子代基因型。

特殊遗传案例需要特别关注。当父母中存在罕见的顺式AB型(Cis-AB)基因时,可能打破常规遗传规律,出现AB型与O型的特殊组合,此类情况发生率约为0.03%。这提示临床遗传咨询时需结合基因检测进行精准判断。

三、医学视角下的婚育考量

在生育健康方面,ABO血型不合可能引发新生儿溶血风险。当母亲为O型血时,若胎儿继承父亲A/B抗原,母体产生的IgG抗体可能透过胎盘引发溶血,发生率达20%-25%。值得注意的是,A型与B型夫妻的溶血风险主要存在于母亲为O型的情况,与当前讨论的A+B组合存在本质区别。

从免疫学角度分析,A型与B型夫妻的血液相容性呈现特殊模式。输血医学中的"主侧配血"原则显示,A型供血者与B型受血者可能引发抗B抗体反应,但在特定紧急情况下,经处理后的小剂量血浆输注仍具有可行性。这种医学特性提示日常健康管理中需注意血液相关指标的定期监测。

长期健康管理方面,A型血人群需关注心血管疾病风险,B型血则要重视代谢综合征预防。夫妻双方建立针对性的健康管理方案,如A型血配偶加强血脂监测、B型血配偶控制糖分摄入,可实现疾病预防的协同效应。

四、社会文化层面的现实启示

日本学者提出的"血型性格论"在东亚社会影响深远,但需要理性看待其科学边界。统计显示,我国AB型人口仅占7%,这种稀缺性常被赋予特殊社会期待,实际上缺乏遗传学依据。夫妻关系的和谐度更多取决于价值观契合度,而非血型标签的简单匹配。

在家庭教育领域,A型与B型父母组合可能创造独特优势。A型家长的规范意识与B型家长的创新精神相结合,既能建立稳定的家庭秩序,又能培养子女的创造性思维。关键是要建立差异化的教育分工机制,避免教育理念冲突。

从进化生物学角度看,AB型作为最晚出现的血型(约1000年前),其免疫系统兼具A、B型特征,这种遗传优势在传染病防控中体现显著。这为理解血型多样性的人类进化意义提供了新的视角。

总结

血型组合的奥秘既包含严谨的遗传规律,也涉及复杂的社会因素。A型与B型的结合,在生物学层面创造了丰富的遗传可能性,在社会学层面则需要双方超越血型标签的局限。现代医学建议备孕夫妻进行全面的血型基因检测,并结合遗传咨询制定个性化生育计划。未来研究可深入探索血型基因与其他遗传特征的相互作用机制,以及文化因素对血型认知的形塑过程,为人类更好地理解生命密码提供新的认知维度。