在人类基因的奇妙组合中,血型遗传规律始终是生物学领域最富趣味的研究课题之一。当一位O型血与一位A型血的父母共同孕育生命时,这个新生命的血型可能性不仅牵动着家庭的期待,更折射出遗传学精密而复杂的运作机制。这种看似简单的血型配对背后,既蕴含着基因显隐性的博弈,也潜藏着医学风险与生命奥秘。

遗传密码的显隐博弈

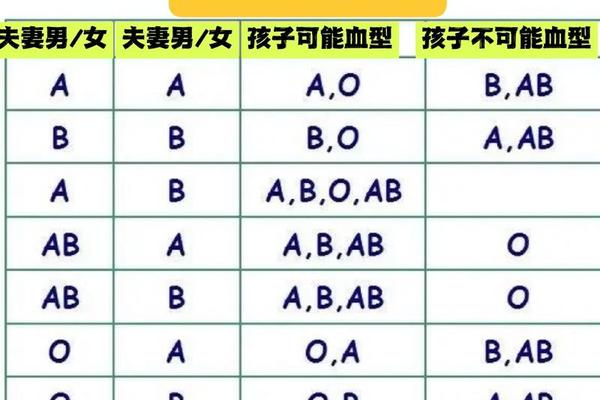

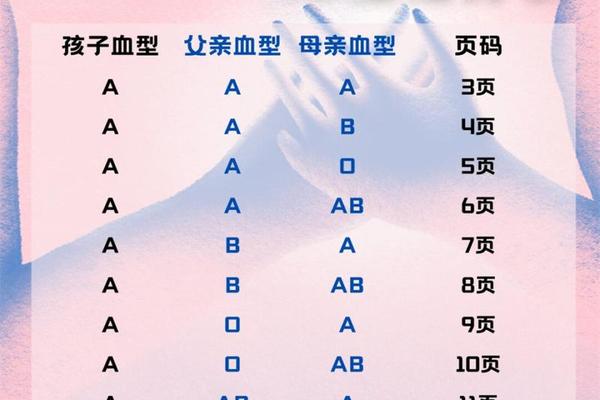

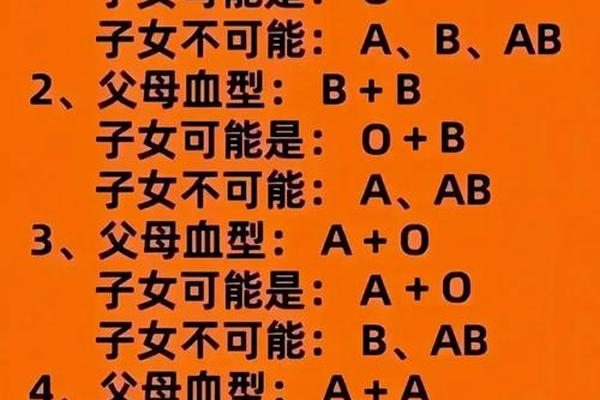

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)共同决定。O型血的基因型为ii,只能传递隐性i基因;A型血则存在两种可能——纯合型AA或杂合型AO,这使得其遗传特性呈现差异。当父母中一方携带AO基因时,每个生殖细胞有50%概率传递A或i基因,与O型配偶的i基因结合后,子女将呈现AO(A型)或ii(O型)的基因组合。

若A型父母为纯合型AA,其生殖细胞将100%传递A基因,此时与O型配偶的i基因结合,所有子女都将呈现AO基因型,表现为A型血。这种显性遗传的绝对性,在临床检测中常被用来排除亲子关系矛盾,例如O型与纯合A型的父母不可能生育出O型后代。但值得注意的是,人类血型系统存在超过30种亚型,常规血清学检测可能无法识别罕见的抗原变异,这为遗传规律增添了复杂性。

概率分布的生物学解析

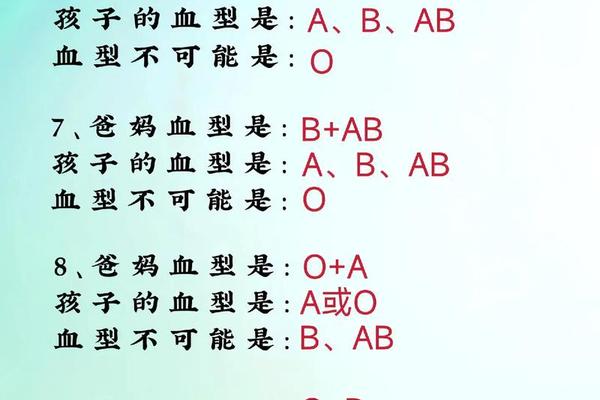

从统计学视角观察,杂合型A型(AO)与O型(ii)的婚配组合中,子女获得A型血的概率为75%,O型血为25%。这种概率分布源于父母基因的随机分配机制:A型父母有50%概率传递A或i基因,与O型父母的i基因相遇后,形成50%的AO和50%的ii组合。但由于A为显性基因,AO基因型仍表现为A型血。

对于纯合型A型(AA)与O型的组合,其子女将100%继承A基因,形成AO基因型并表现为A型血。这种遗传确定性在法医学领域具有重要价值,例如当声称父母为AA型与O型的家庭出现O型子女时,即可直接判定存在生物学矛盾。基因测序技术的发展,使得通过检测H抗原前体物质等分子标记,能够精准识别99.9%以上的血型遗传案例。

临床医学的双刃剑效应

在产科医学领域,O型血母亲与A型血父亲的组合需要特别关注新生儿溶血风险。当胎儿继承父亲A抗原时,母体免疫系统可能产生IgG型抗A抗体,这些抗体透过胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血等溶血症状。统计显示,ABO溶血发生率约为2%-2.5%,其中O型母亲与A型父亲的组合占比达85%。

但现代医学已形成成熟的干预体系:通过妊娠16周开始的抗体效价监测,配合产前基因诊断技术,能提前预判溶血风险。对于高风险病例,可采用血浆置换、免疫球蛋白注射等手段进行干预,使严重溶血发生率降至0.3%以下。值得注意的是,O型血作为"万能供血者"的特性在此类情况中反而成为风险源,这种生物学特性与临床实践的矛盾性,正推动着精准输血医学的发展。

基因变异的特殊案例

2019年《》报道的典型案例颠覆了传统认知:O型父亲与A型母亲竟诞下B型女儿。基因测序揭开了谜底——母亲实际是罕见的ABw亚型,其B抗原表达量仅为正常值的1/200,常规检测呈现A型假象。这种由Bw11基因突变引起的特殊表型,证实了血型系统存在0.01%的遗传例外。

类似的遗传变异还包括孟买血型、顺式AB型等30余种稀有血型。这些案例提示我们,在亲子鉴定、器官移植等关键医疗行为中,不能仅依赖基础ABO检测。采用SSP-PCR、基因芯片等分子诊断技术,能准确识别H抗原酶基因、糖基转移酶活性等分子标记,将血型误判率从0.1%降至0.0001%。

社会认知的演进轨迹

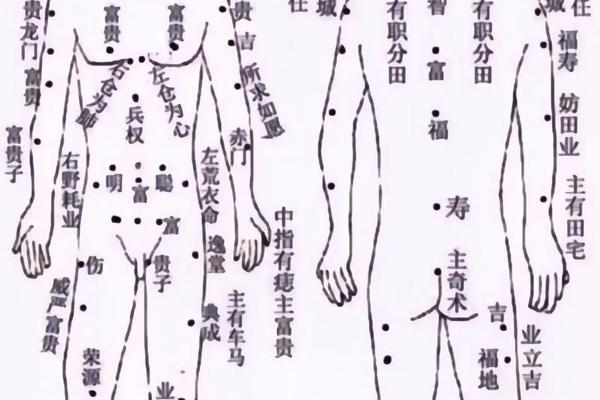

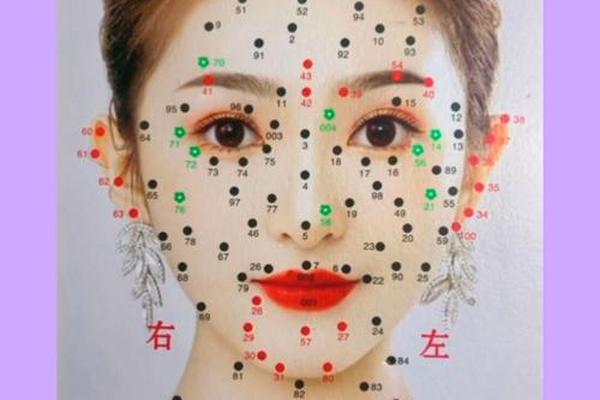

传统文化中,血型常被赋予性格命运的象征意义。日本学者古川竹二1927年提出的"血型性格论",将A型血描述为严谨保守,O型血标注为乐观进取,这种观点在东亚社会影响深远。但现代分子生物学证实,决定性格的MAOA、5-HTTLPR等基因位于完全不同的染色体,与ABO血型系统无直接关联。

在司法实践中,血型证据经历了从"铁证"到"参考"的认知转变。1950年代,ABO血型曾是亲子鉴定的主要依据,其排除准确率约30%。随着STR检测技术的发展,DNA指纹技术使亲子鉴定准确率提升至99.9999%,血型证据退居为辅助参考。这种转变折射出科学技术对社会认知的深刻重塑。

生命的遗传密码既遵循着严密的科学规律,又暗藏着突破常规的变异可能。O型与A型血亲代的血型遗传研究,不仅揭示了显隐基因的博弈规律,更推动了精准医学、法医鉴定等多个领域的进步。未来,随着单细胞测序、基因编辑等技术的发展,人类或将实现从血型预测到遗传优化的跨越,但在此过程中,如何平衡科学探索与边界,仍是需要持续深思的命题。对于普通家庭而言,理解基础遗传规律,配合规范的产前检测,才是迎接新生命最理性的态度。