血液中蕴藏着生命的密码,而血型作为遗传标记之一,始终承载着公众的好奇与困惑。当人们得知自己的血型是A型时,往往会本能地产生疑问:这种血型是否正常?而当体检报告显示“A+”时,字母与符号的组合更令人心生疑惑。实际上,这些看似简单的代号背后,蕴含着人类对生命本质的深刻探索。

一、血型系统的双重维度

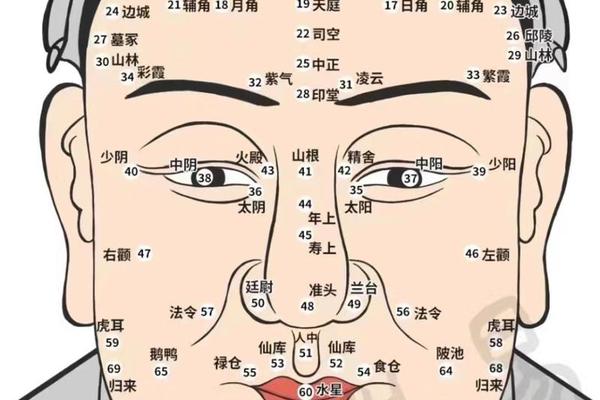

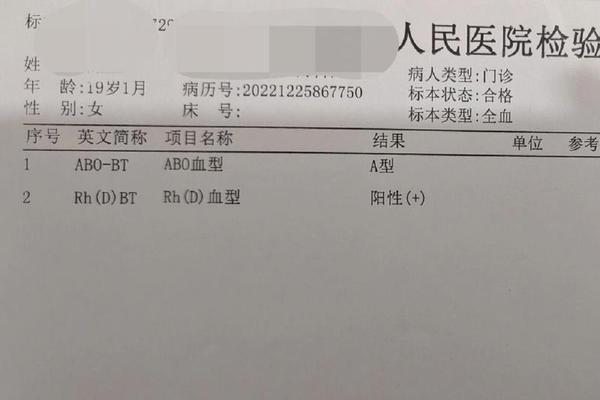

现代医学将血型定义为红细胞表面抗原的遗传特征,其中ABO和Rh两大系统共同构成了临床诊疗的基础框架。ABO血型系统通过红细胞表面的A、B抗原划分出四大类型:当仅存在A抗原时即为A型血,这种血型在全球人口中占比约31%,属于正常且常见的遗传表现。

Rh血型系统则聚焦于D抗原的存在与否,阳性标记“+”代表红细胞携带D抗原,阴性标记“-”则相反。因此“A+”实质是双系统叠加的表述:ABO系统中的A型叠加Rh系统中的D抗原阳性。数据显示,我国汉族人群中Rh阳性比例高达99.7%,这意味着绝大多数A型血者都呈现A+特征。

二、遗传规律与健康关联

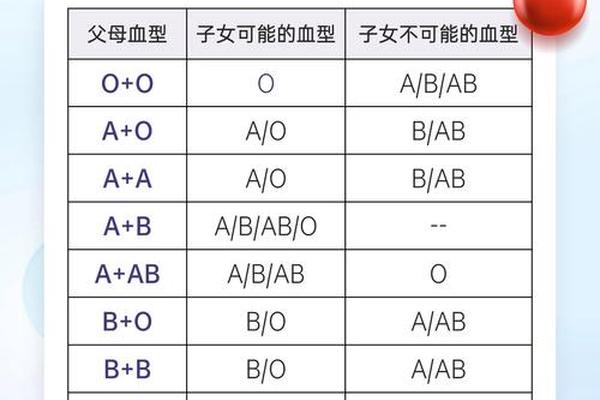

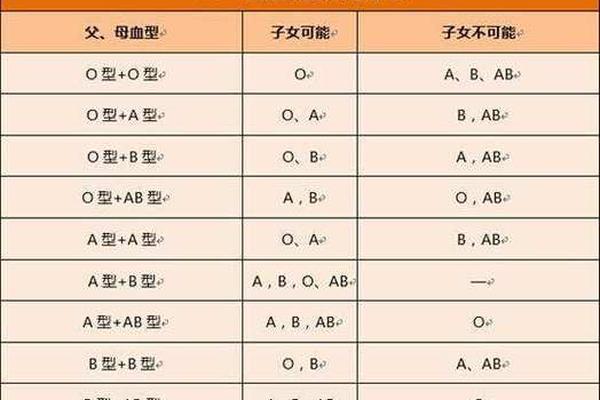

从遗传学视角看,A型血的成因源于染色体基因的显性表达。父母若分别为AO和BO型,其子女有25%概率获得OO组合成为O型,这正是部分A型父母生出O型子女的遗传学解释。这种看似“异常”的现象实则完全符合孟德尔定律,基因检测技术的发展已能精准追溯此类遗传轨迹。

在健康领域,大规模研究显示A型血人群可能存在特定疾病倾向。例如《柳叶刀》刊载的30国10万例癌症研究指出,A型血总体患癌风险较其他血型高12%,尤其在乳腺癌和卵巢癌领域表现显著。但需要强调的是,这种关联性并不等同于必然性,环境因素与生活方式仍是疾病防控的核心变量。

三、Rh系统的临床意义

Rh阳性标记“+”在输血医学中具有特殊价值。A+血型者能安全接受A+或A-供血,其红细胞还可用于O+患者的紧急输注,这种兼容性使其成为血库的重要储备。但需特别注意,A+血浆中的抗B抗体会攻击B型红细胞,因此血浆输注必须严格遵循同型原则。

对于育龄女性而言,Rh阴性血型可能引发新生儿溶血病。统计显示,当Rh阴性孕妇怀有Rh阳性胎儿时,约13%会发生抗体致敏现象。虽然A+血型者无需担忧此类风险,但定期产检中的抗体筛查仍是保障母婴安全的关键措施。

四、前沿科技的突破方向

血型转换技术的出现正在改写传统认知。剑桥大学团队利用酶处理技术,成功将捐赠肾脏的Rh血型转为通用型。更令人振奋的是,2022年《自然·微生物学》揭示肠道菌群中的特定酶类可将A型红细胞转化为通用O型,这项突破有望缓解全球性血液短缺危机。尽管人工改造血液尚未进入临床常规应用,但其展现的潜力已为精准医疗开辟新径。

在基因编辑领域,CRISPR技术正尝试定向修饰造血干细胞的血型抗原表达。动物实验显示,经过编辑的干细胞移植后能稳定产生预定血型的红细胞,这为移植患者的血型匹配提供了全新解决方案。

血型作为生命的独特标识,既承载着遗传密码的稳定性,又面临着科技革命的颠覆性挑战。A型血的正常性已获科学确证,而“A+”标记更折射出现代医学对生命复杂性的深刻认知。面对血型与健康关联的研究,我们既要关注统计学揭示的趋势,更要重视个体化的健康管理。未来研究应着力于血型转换技术的临床转化、基因编辑的安全评估,以及血型特异性疾病的预防体系构建,让血液密码真正服务于人类健康福祉。