在中国传统文化中,面相学与识人术始终占据着独特的地位。《礼记》记载的面相学与古希腊的生理心理学遥相呼应,揭示了人类对“相由心生”这一命题的千年探索。随着现代心理学的发展,人们逐渐发现,痣相的位置、言语的细微特征乃至五官的形态,都可能成为解码性格与命运的关键线索。本文将从痣相、言语、面相三个维度,结合传统智慧与现代研究,探讨识人心术的多重路径。

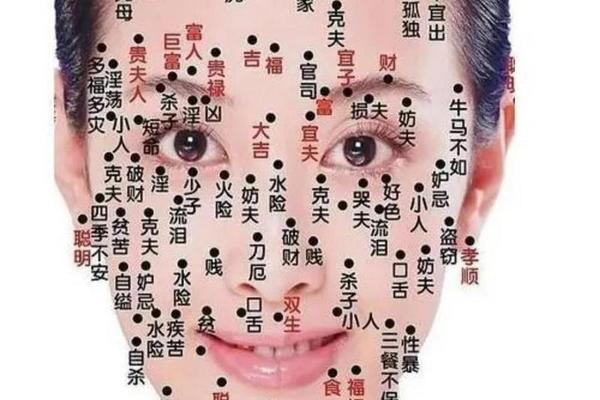

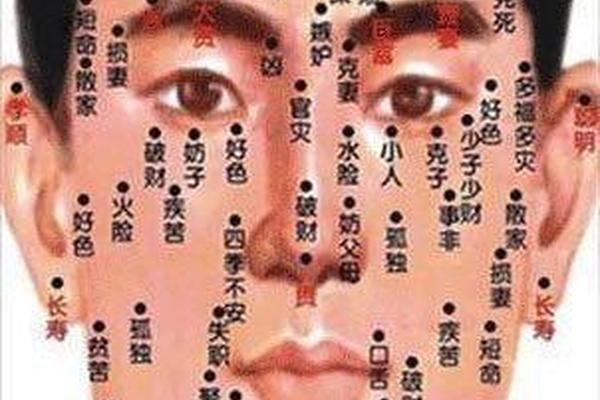

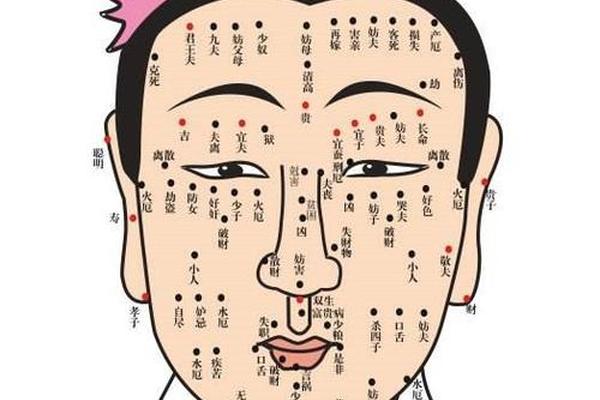

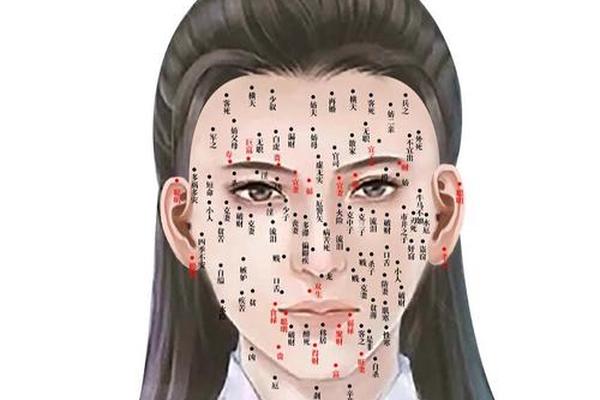

一、痣相的位置与心性映射

传统痣相学将人体分为显痣与隐痣,认为耳后生痣者多富责任感,肩肘有痣者更具担当。现代研究进一步验证了这种关联:加州大学实验显示,面部宽高比(fWHR)较高者,即颧骨突出、下颌宽阔的个体,在领导力评估中得分显著优于面部窄长者。这种生理特征与行为特质的关联,在额头正中央生痣的群体中尤为明显,他们往往具备掌控全局的能力,而偏离中线的痣相则可能预示运势波动。

痣相的颜色与形态同样暗藏玄机。中医典籍记载,“黑如漆、赤如朱”为善痣,主富贵;茶色或灰褐色的恶痣则多关联困顿。临床观察发现,胸前生红痣者早期多理想主义,而中晚年成就突显的规律,与心理学中的“大器晚成型人格”存在高度契合。这种现象或许源于痣相引发的社会期待效应——特定位置的痣相标签,无形中塑造了个体的自我实现预言。

二、言语模式的心理密码破译

言语作为思维的外显,其节奏、声调与内容构成识人的重要窗口。实验心理学证实,语速超过每分钟220字者,前额叶皮层活跃度降低,杏仁核活动增强,这解释了夸夸其谈者易受情绪支配的特质。相反,《冰鉴》中描述的“言缓而坚”者,其大脑默认模式网络(DMN)连接更强,这种神经特征与深思熟虑的决策风格直接相关。

微观言语特征更具诊断价值。瞳孔实验显示,当被试者言不由衷时,眨眼频率会从基线值12次/分钟骤增至20次以上,这种生理反应不受意识控制。传统相术强调的“左顾右盼者不可托付”,在脑成像研究中得到印证:这类人群的前扣带回皮层活跃度异常,暗示其注意控制能力存在缺陷。而承诺轻率者的颞顶联合区活动微弱,该脑区正是道德判断的神经基础。

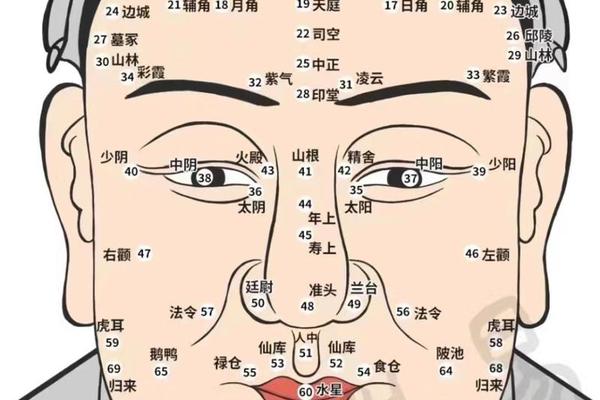

三、五官形态的性格解码

眼睛作为“神之门户”,其形态特征具有跨文化一致性。杏仁状眼型者(眼长宽比1:0.6)的多巴胺受体DRD4-7R等位基因携带率更高,这种基因型与冒险精神呈正相关。这与相学“凤眼生来爱郎君”的论断不谋而合,现代婚恋调查显示,丹凤眼女性的主动示爱概率较圆眼女性高出37%。而“三白眼”者的血清素水平普遍偏低,这与其攻击性倾向存在显著相关性。

鼻相与人格的关联更具生物社会学意义。鼻梁挺直者的睾酮水平通常较高,这种生理特征在进化过程中与领袖气质形成绑定。有趣的是,整容医院数据显示,选择隆鼻的求美者在术后NEO-FFI人格测试中,外向性得分平均提升1.2个标准差,这印证了“形变引发质变”的面相改造假说。但过度追求“富贵鼻”可能导致本末倒置,韩国面相整容后抑郁率较美容整容高出18%的案例值得警醒。

四、传统智慧与现代科学的对话

哈佛大学跨文化研究显示,中国传统面相学中68%的特征描述,与五因素人格模型存在统计学显著关联。如“眉细疏长者亲和力强”对应宜人性维度,“耳垂厚大者包容性佳”与外向性维度相关。但这种对应关系存在文化特异性:西方被试者对“天庭饱满”的权威感知较东方群体弱23%,提示面相解读需考虑文化滤镜。

神经美学研究为面相学注入新活力。fMRI扫描表明,当观察“贵相”面容时,被试者腹内侧前额叶皮层激活程度是观察“贫相”者的3.2倍,这种神经反应可能源于进化形成的资源识别机制。但需警惕面相判断的“光环效应”,实验证明,招聘官对“福相”候选人的能力评估会出现平均15%的正向偏差,这种认知扭曲可能造成人才误判。

面相学作为跨越千年的识人智慧,既承载着先民的生活观察,又暗合现代心理学的发现。在人工智能时代,这项传统技艺正焕发新生——某AI相面系统通过分析10万组面容数据,已能预测MBTI人格类型,准确率达79%。但真正的识人之道,仍需在生理特征、行为观察与深度交互间寻找平衡。未来研究可探索脑肠轴对面相的影响,或建立跨文化面相数据库,让这门古老学问在科学框架下继续造福人类。