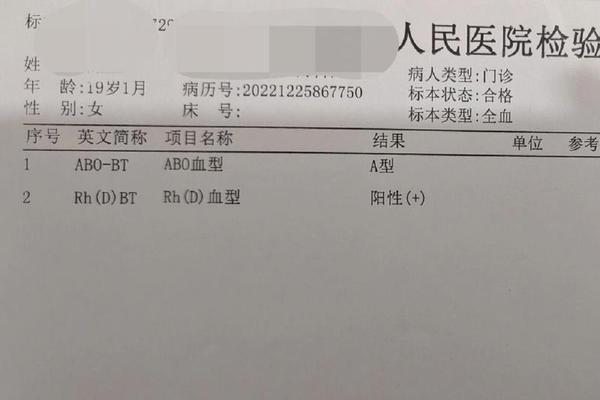

ABO血型系统作为人类最古老且最重要的血型分类体系,其核心在于红细胞表面抗原的差异表达。对于血型检验结果为A型的个体而言,其红细胞表面携带A抗原,血清中存在抗B抗体。这一生物学特性不仅决定了输血相容性的基本原则,还与疾病易感性、器官移植等临床场景密切相关。例如,A型血人群在胃癌和心血管疾病的发病率上表现出统计学差异,而抗原表达的强弱(如A1与A2亚型)可能影响输血安全性。

从分子机制来看,A抗原的形成依赖于ABO基因编码的糖基转移酶活性。A型基因(IA)通过催化N-乙酰半乳糖胺与H抗原结合,完成抗原表位的构建。基因突变可能导致抗原表达异常,例如A2亚型因基因移码突变导致酶活性降低,抗原数量仅为A1型的1/4-1/3。这类亚型在血型鉴定中易被误判为O型,需结合血清学反向定型及基因测序技术确认。

输血医学中的风险与对策

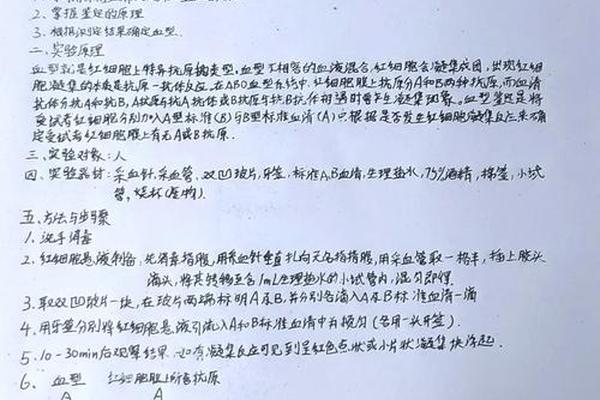

A型血个体的输血安全涉及抗原-抗体反应的精准匹配。根据ABO血型系统规则,A型受血者可接受A型或O型红细胞,但其血浆中的抗B抗体要求供血者红细胞不得携带B抗原。值得注意的是,A亚型的存在可能引发交叉配血困难。例如,A2型红细胞因抗原数量少,与标准抗A血清反应微弱,若未采用试管法或凝胶微柱法进行离心增强,可能导致漏检。

临床实践中,异型输血(如O型血输注)仅在紧急情况下实施。尽管O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中的抗A抗体可能引发A型受血者的迟发性溶血反应,尤其在大量输注时风险显著升高。现代输血医学强调同型输注原则,并通过抗体筛查技术排除不规则抗体的干扰。

疾病易感性与健康管理启示

多项流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的关联性。上海交通大学团队对1.8万名志愿者的长期随访发现,A型血人群的胃癌和结直肠癌发病风险较非A型血升高25%-30%,可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。A型个体的凝血因子Ⅷ和血管性血友病因子(vWF)水平较高,导致静脉血栓风险比O型血增加1.3倍。

这些关联性并不构成绝对因果链。环境因素与生活方式的作用往往超过血型本身的影响。例如,A型血人群通过控制高盐饮食、及定期胃肠镜检查,可有效降低胃癌发病风险。健康管理策略应基于多因素评估,而非单一依赖血型特征。

社会认知误区与科学应对

公众对A型血的认知常受到文化偏见的影响。日本等国家曾流行“A型血性格论”,认为其代表保守与焦虑,但心理学研究证实,性格形成主要受社会环境和遗传多态性共同作用,与ABO抗原无直接关联。“滴血认亲”等传统观念已被现代DNA鉴定技术证伪,血型仅能提供有限的亲子关系排除依据。

在医疗场景中,A型孕妇若胎儿为B型或AB型,需警惕新生儿溶血病。母体抗B抗体经胎盘进入胎儿循环,可引发红细胞破坏。通过产前抗体效价监测与产后光疗干预,90%以上病例可获得良好预后。

总结与未来展望

A型血的生物学特性深刻影响着临床输血、疾病预防与健康管理。其抗原表达的分子机制为精准医疗提供了靶点,例如针对A抗原的肿瘤疫苗研发已进入临床试验阶段。未来研究需进一步探索以下方向:一是ABO基因多态性对药物代谢的影响,如A型个体对特定化疗药物的敏感性差异;二是利用CRISPR基因编辑技术调控抗原表达,解决罕见血型供需矛盾;三是建立大规模血型-疾病关联数据库,完善个性化健康干预策略。

建议医疗机构加强血型检测的标准化操作,尤其是对亚型和特殊病例的鉴别诊断。公众则应树立科学认知,既要关注血型相关的健康风险,又需避免陷入决定论误区。通过整合遗传学、免疫学与流行病学证据,ABO血型系统将继续为人类健康管理提供关键线索。