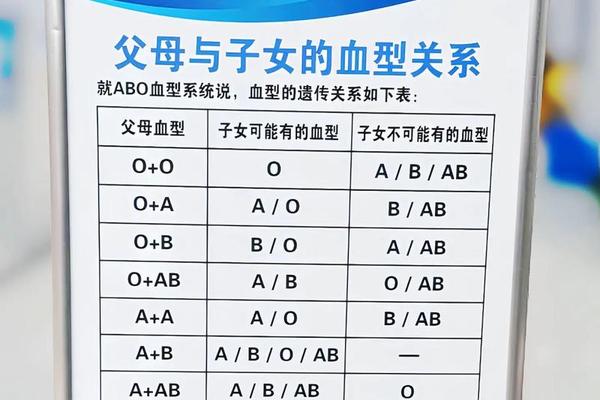

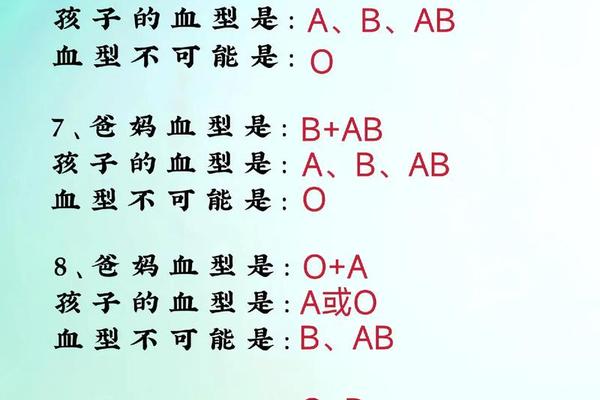

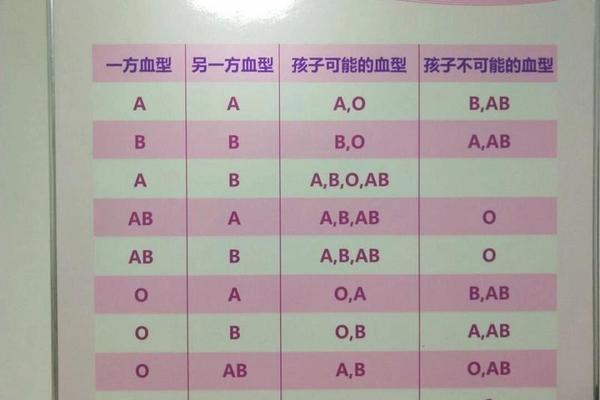

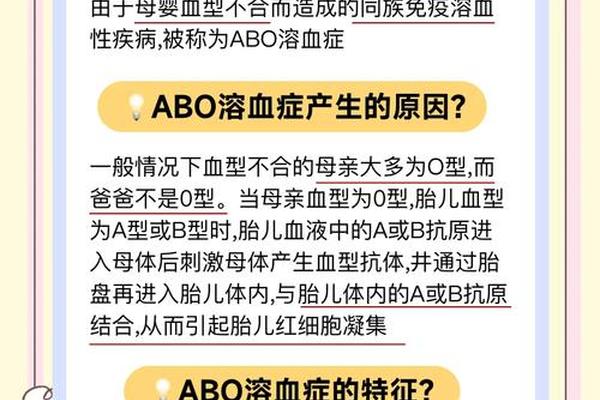

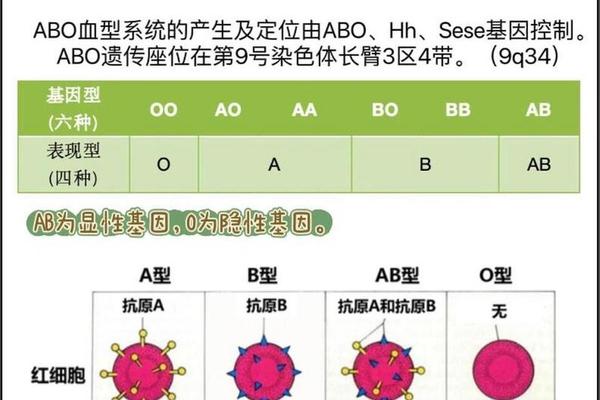

在母婴血型系统中,O型血母亲与非O型血父亲结合时,胎儿可能因遗传父方血型抗原(A或B型)而出现母体抗体攻击胎儿红细胞的ABO溶血风险。这一风险的核心指标之一是母体血清中的IgG抗A或抗B抗体效价,当效价达到1:256(常被简称为“抗A256”)时,孕妇常陷入焦虑:这一数值是否意味着新生儿必然发生严重溶血?概率究竟有多高?医学界对此的解读与应对策略,始终是产前检查中备受关注的焦点。

一、抗A效价的临床意义与检测逻辑

抗A效价是评估母婴ABO血型不合风险的重要实验室指标,其本质是母体血清中针对胎儿红细胞表面A抗原的IgG抗体浓度。根据ABO溶血机制,O型血母亲若携带A型或B型抗原的胎儿,母体免疫系统可能产生IgG类抗体,这类抗体分子量小,可穿透胎盘屏障攻击胎儿红细胞。研究显示,当效价≥1:64时提示风险存在,而1:128以上被视为需警惕的阈值。

检测流程遵循动态监测原则。首次检测通常在孕16周进行,此后每2-4周复查,尤其在孕28周后抗体产生高峰期需加强监测。这一设计的科学性在于,抗体效价并非固定不变,妊娠过程中母体免疫系统可能因胎儿抗原刺激而持续产生抗体。例如有案例显示,孕妇在孕27周时抗A效价从1:128升至1:256,但通过后续B超监测未发现胎儿异常。

二、效价与溶血概率的关联性争议

尽管1:256被视为高风险阈值,但实际溶血发生率远低于数值本身暗示的严重性。流行病学数据显示,母婴ABO血型不合的发生率约15%,但真正发展为新生儿溶血的仅占0.6%,其中需换血治疗的不足千分之一。这种巨大差异源于多重保护机制:胎儿其他组织细胞的A/B抗原可中和部分抗体;胎儿红细胞膜抗原发育不完全;以及胎盘屏障的过滤作用。

临床案例进一步佐证了这种低概率特征。一名抗A效价1:256的孕妇,其新生儿仅出现轻度黄疸,经蓝光治疗后完全康复。另一项针对效价1:512孕妇的追踪显示,80%新生儿未发生需医疗干预的溶血。这些数据表明,效价数值与临床结局并非线性关系,还需结合胎儿血型、抗体穿透效率等变量综合评估。

三、医学干预的循证依据与争议

当前国内主流的处理方案存在显著分歧。部分医院建议效价≥1:256时使用中药干预,如茵陈蒿汤等,但缺乏高质量证据支持其有效性。有研究指出,中药治疗组的溶血发生率与未治疗组无统计学差异,且可能带来肝肾毒性风险。国际指南更倾向于保守观察,认为孕期干预收益有限,重点应放在出生后的光疗或换血治疗。

监测手段的选择直接影响风险评估准确性。B超检测胎儿水肿、肝脾肿大等体征比单纯抗体效价更具预测价值。例如一例抗A效价1:512的孕妇,因B超显示胎儿腹水被及时转入高危监护,最终通过提前剖宫产和新生儿换血术获得良好结局。这提示临床决策需多维数据支撑,而非单一实验室指标。

四、风险认知与应对策略重构

孕妇的心理焦虑往往源于对数值的过度解读。科普教育需强调:1:256仅是风险提示,而非诊断标准。建议建立分级管理体系:效价<1:128常规随访;1:128-256加强B超监测;>256结合胎儿Doppler血流监测。同时推广新生儿溶血病筛查技术,通过脐带血胆红素检测实现早期预警。

未来研究应聚焦于更精准的生物标志物开发。例如胎儿游离DNA检测可提前确认血型,避免无效监测;抗体亚型分析(如IgG1/IgG3亚类)可能比总效价更能反映致病性。建立全国性ABO溶血病例数据库,将有助于制定基于大数据的个性化风险评估模型。

抗A效价1:256作为ABO溶血风险的警示信号,其临床意义需置于多维评估框架中理解。现有证据表明,高抗体效价与严重溶血间并无必然联系,盲目干预可能带来不必要的医疗风险。医学界亟待建立更科学的诊疗路径,在尊重生物学规律的基础上,通过精准监测和适时干预,实现母婴健康的最优保障。未来的突破方向或将集中在分子水平的早期预测技术和靶向免疫调节疗法的开发,这需要基础研究与临床实践的深度协同。