从古至今,痣相学作为中国传统文化的一部分,始终被赋予神秘色彩。有人将面部或身体痣的位置、颜色与命运关联,认为其暗藏富贵、灾厄的预示;也有人视之为无稽之谈,强调其缺乏科学逻辑。在科学与玄学的交锋中,痣相究竟是人类对未知命运的朴素探索,还是披着传统文化外衣的迷信?本文将结合医学实证与文化研究,解析这一争议背后的本质。

文化传统与历史渊源

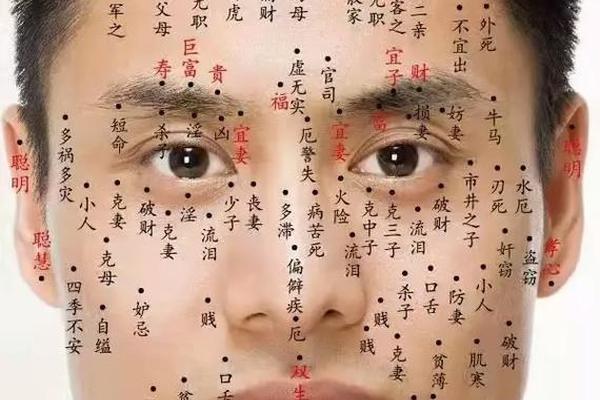

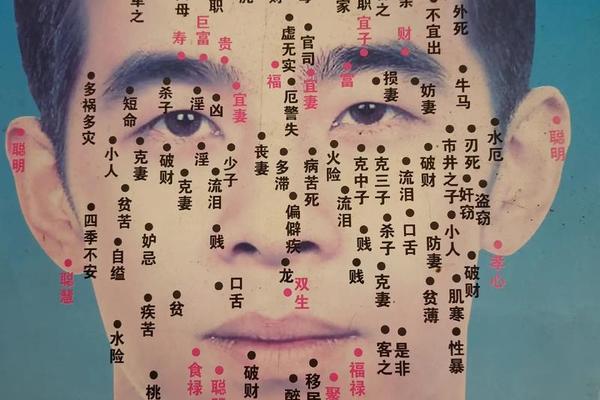

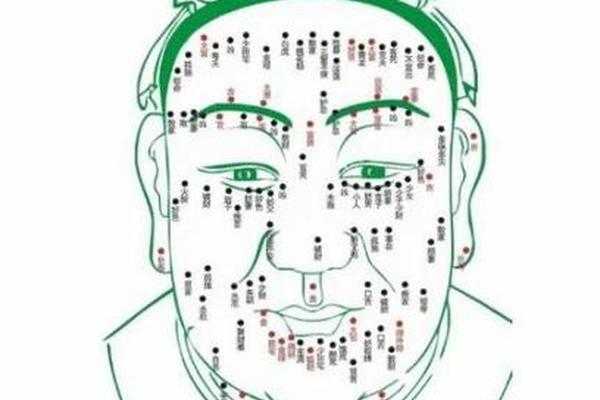

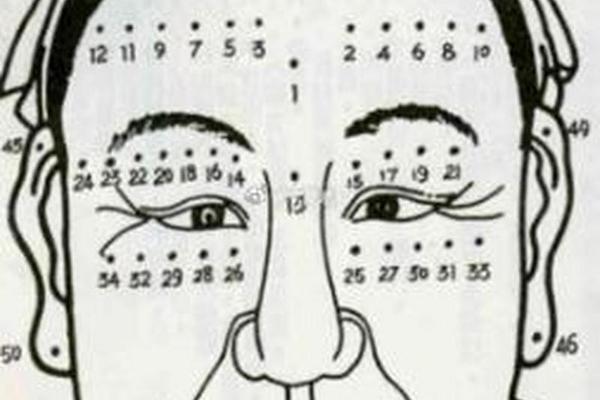

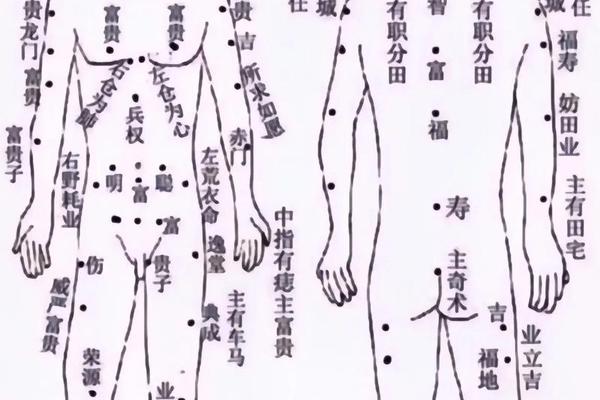

痣相学在中国已有数千年历史,最早可追溯至《周易》的相术体系。古代相术将人体分为“头面”“身体上下”“手足”三大区域,每个区域的痣被赋予特定含义,例如额头中央的“天中痣”象征贵人相助,而眼尾“鱼尾痣”则被认为影响婚姻稳定。这种分类基于“天人感应”哲学,将人体视为自然缩影,痣的位置对应宇宙运行规律。

文献记载中,《痣相大全》等古籍系统化地将痣的吉凶与颜色、形态关联。例如“红痣吉,黑痣凶”的理论,认为红痣代表福泽深厚,黑色或茶褐色痣则预示厄运。值得注意的是,这些理论多源于经验观察而非实证,如“显痣多凶,隐痣多吉”之说,本质是古人将显性特征与外界风险建立朴素因果关联的结果。

科学视角下的解析

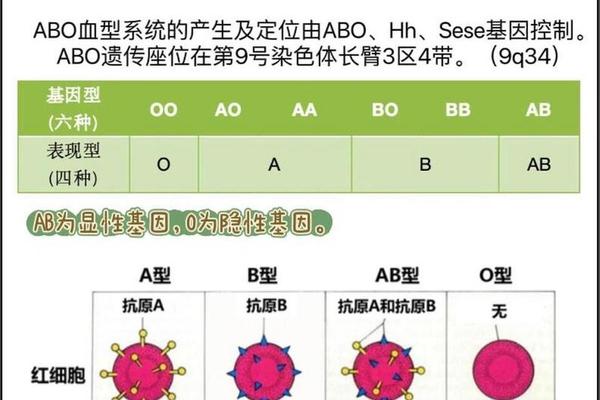

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞在皮肤表层的聚集,其形成与遗传、紫外线照射等因素相关,与命运无直接联系。美国妙佑医疗国际指出,痣的数量、形态变化需警惕黑色素瘤风险,但常规痣的分布并无特殊意义。北京大学肿瘤医院郭军教授团队强调,中国黑色素瘤多发生于肢端与黏膜,与痣相学关注的“面部显痣”关联性极低。

从生物学角度,痣相学的逻辑漏洞显而易见:若痣的位置决定命运,为何先天痣与后天痣被赋予相同含义?为何同一位置的痣在不同个体中吉凶解读矛盾?例如网页5提到“眉间红痣主官运”,但若痣色变黑则转为“树敌招败”,这种动态标准缺乏客观依据。统计学研究也表明,痣的数量与癌症风险的相关性仅体现为医学指征,而非命运预示。

医学关联与健康警示

尽管痣相学缺乏科学依据,但中医面诊理论中,特定部位痣的出现可能与内脏功能相关。例如鼻翼发红或长痘提示胃火旺盛,颧骨下方痣与大肠排泄功能关联。这类观点虽未被现代医学完全证实,却体现了传统医学“内外相应”的整体观,与痣相学的宿命论有本质区别。

更具现实意义的是对恶性痣变的识别。医学界提出“ABCDE法则”:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、快速变化(Evolution)。例如网页23指出,足底、手掌等摩擦频繁部位的痣更易癌变,这与痣相学“隐痣多吉”的结论恰好相反,凸显科学认知对传统经验的修正。

社会心理与现实意义

痣相学的持久生命力,折射出人类对不确定性的心理代偿机制。知乎用户提问显示,处于困境者易受“凶痣”暗示产生焦虑,而“富贵痣”传说则提供积极心理暗示。这种双向作用使痣相学成为社会情绪的调节工具。文化人类学研究认为,此类民俗信仰在维系社群认同、提供精神慰藉方面具有功能价值。

过度依赖痣相可能带来危害。部分美容机构以“改运”为噱头推销点痣服务,却忽视操作不当导致的感染或疤痕。更需警惕的是,将人生际遇简单归因于痣的位置,可能削弱个体对现实问题的应对能力。如网页58所述,将事业成败归结于“颈部痣相”,可能使人忽视能力提升与资源积累的重要性。

综合来看,传统痣相学是特定历史条件下形成的文化现象,其价值在于反映古人对生命经验的符号化总结,而非客观规律。现代科学已揭示痣的生理本质与健康风险,将痣视为疾病信号而非命运密码,才是理性态度。未来研究可进一步探讨传统文化符号在现代医学传播中的转化路径,例如将“ABCDE法则”与民间认知结合,提升皮肤癌科普效率。对于公众而言,既要尊重痣相承载的文化记忆,更需以科学精神审视自身健康——毕竟,命运的钥匙始终掌握在理性认知与积极行动中。