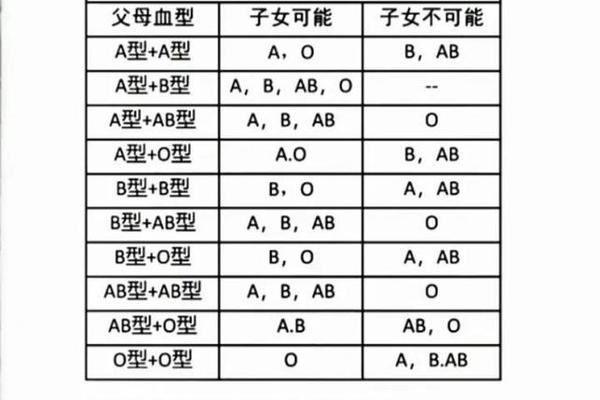

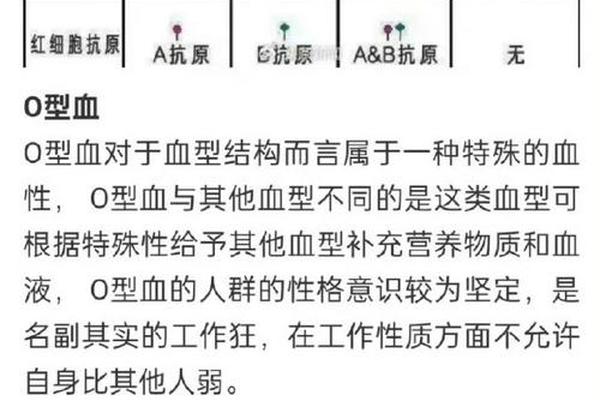

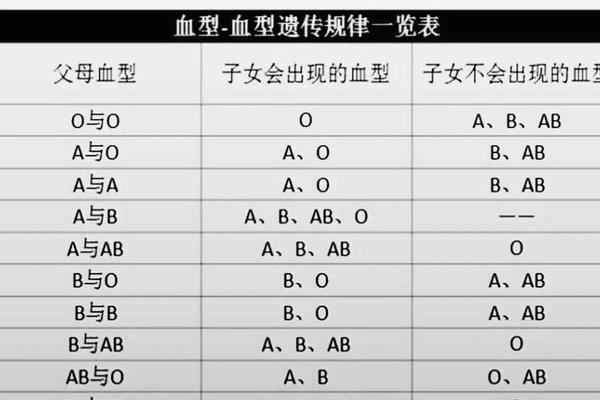

血型遗传是生物学和医学领域的重要课题,它不仅关系到个体的健康,也与家庭生育规划密切相关。例如,当父亲是A型血、母亲是B型血时,孩子的血型可能呈现四种组合;而若父母均为B型血,孩子的血型则存在两种可能性。这些规律背后蕴含着复杂的遗传机制,但同时也存在少数例外情况。本文将从遗传学原理、概率分布、临床意义等方面展开探讨,并结合实际案例和科学数据,帮助读者全面理解血型遗传的奥秘。

一、ABO血型遗传的基本原理

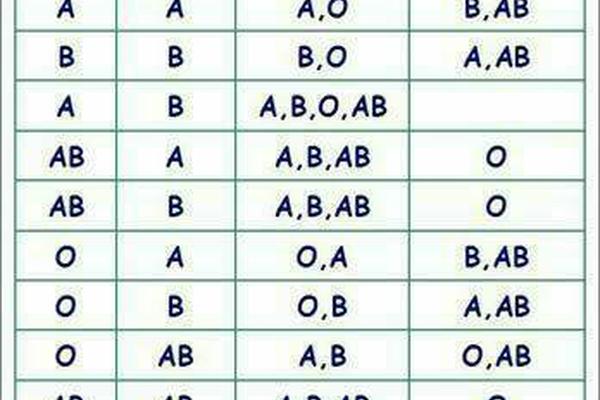

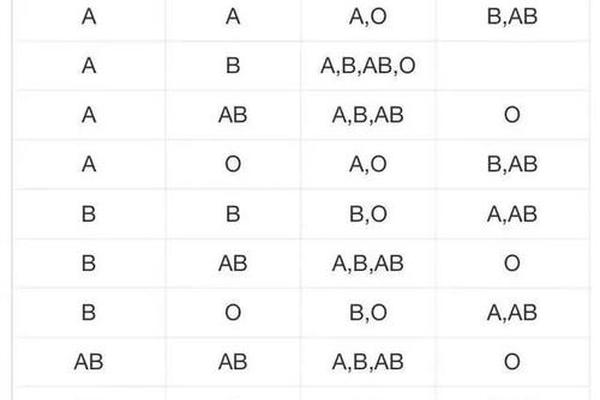

ABO血型系统由三个等位基因控制:A、B为显性基因,O为隐性基因。每个个体从父母各继承一个基因,组合成AA、AO、BB、BO、AB或OO六种基因型。例如A型血可能是AA或AO基因型,B型血则对应BB或BO。

当父亲是A型(AA/AO)、母亲是B型(BB/BO)时,基因传递存在多种可能性。若父亲携带AO基因型,母亲携带BO基因型,孩子可能获得A、O、B四种基因组合,从而形成A、B、AB或O型血。这种多样性源于显隐性基因的表达规律:只要存在A或B基因,隐性O基因的表型就会被掩盖。

对于父母均为B型血的情况,基因型可能是BB×BB、BB×BO或BO×BO。前两种组合下,孩子必然继承至少一个B基因,表现为B型血;若父母均为BO基因型,则孩子有25%的概率遗传两个O基因,成为O型血。

二、血型组合的概率分析

通过统计父母不同基因型组合的遗传概率发现,A型与B型夫妻生育AB型孩子的概率为18.75%,O型血概率为6.25%。这需要父母双方均携带隐性O基因(即AO和BO组合)才可能实现。

针对双B型血父母的研究显示,当两人均为BB基因型时,孩子100%为B型血;若一方为BB、另一方为BO,则孩子有50%概率为BB型,50%为BO型(均表现为B型血);若双方均为BO基因型,孩子有25%概率成为OO型(O型血)。

值得注意的是,中国人群中B型血占比约24%,而O型血高达41%。这种分布特点使得隐性O基因的携带率较高,因此双B型父母生育O型孩子的实际发生率可能高于理论值。

三、临床意义与特殊案例

在产科实践中,血型遗传规律对新生儿溶血症的预防具有指导意义。例如O型血母亲与非O型胎儿可能因ABO血型不合引发溶血反应,但B型血母亲与B型胎儿则风险较低。基因检测技术的进步使得通过孕妇血液分析胎儿血型成为可能,这对高危妊娠管理具有重要意义。

例外情况包括孟买血型和顺式AB现象。孟买血型个体因缺乏H抗原,常规检测显示为O型,但实际携带A或B基因,可能打破常规遗传规律。2021年上海某医院曾接诊一例父母均为B型血却生出AB型婴儿的案例,最终通过基因测序发现母亲携带罕见的顺式AB基因。

四、社会认知与科学验证

民间常通过血型遗传规律进行亲子关系推测,但这种方法存在局限性。DNASTR检测显示,约0.03%的亲子关系会因基因重组或突变导致血型不符合预期。医疗机构建议,当血型遗传出现异常时,应通过HLA分型或全基因组测序进行验证,而非简单否定亲子关系。

教育领域的研究表明,通过血型遗传案例教学可显著提升中学生对显隐性遗传概念的理解。北京某重点中学的对照实验显示,采用血型遗传案例的班级,遗传学单元测试得分平均提高23%。

ABO血型遗传规律揭示了生命科学的基本法则,但也提醒我们生物多样性的复杂本质。对于计划生育的夫妻,建议提前进行血型基因检测,特别是存在O型或AB型家族史时,需警惕罕见遗传现象。未来研究可深入探索血型基因与其他遗传特征的关联性,以及血型抗原在免疫治疗中的潜在应用价值。通过科学认知和医学技术的结合,人类将更精准地掌握生命传承的密码。