根据传统面相学的解读,痣的位置与形态被认为与个人的家庭关系、命运走势有一定关联。以下是关于“克父母痣”的具体解释及常见位置分析:

一、与父母不合的痣相特征

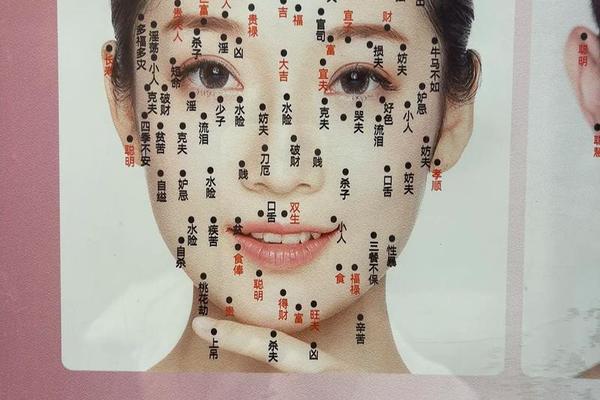

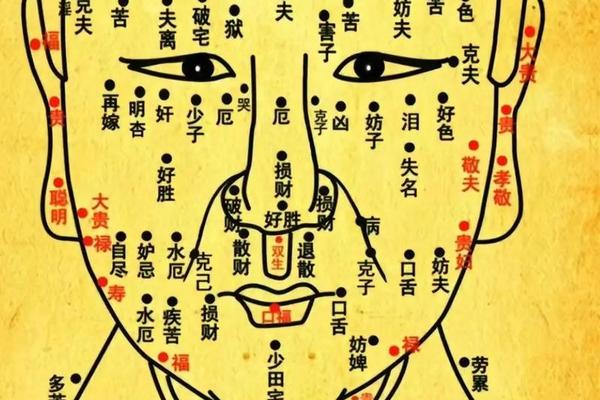

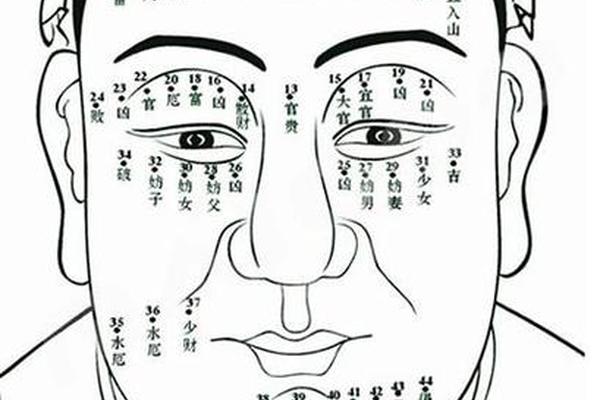

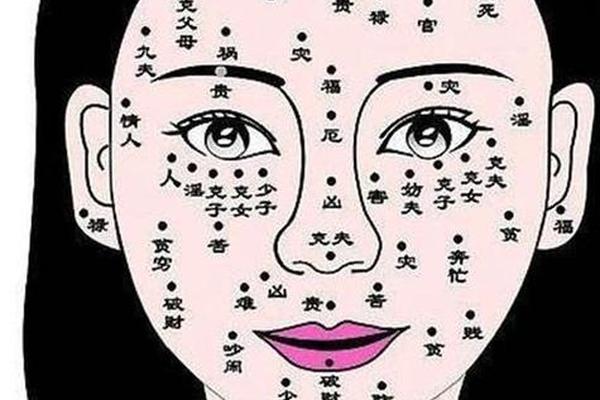

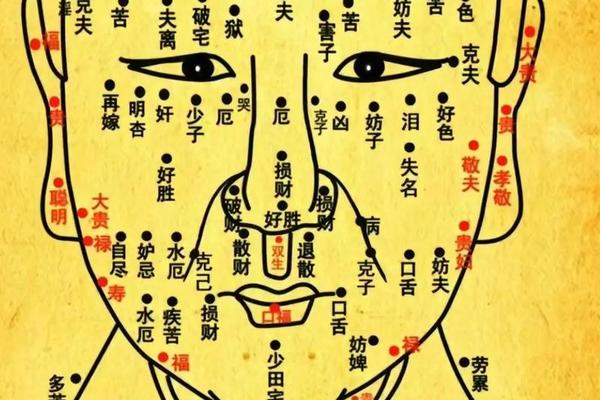

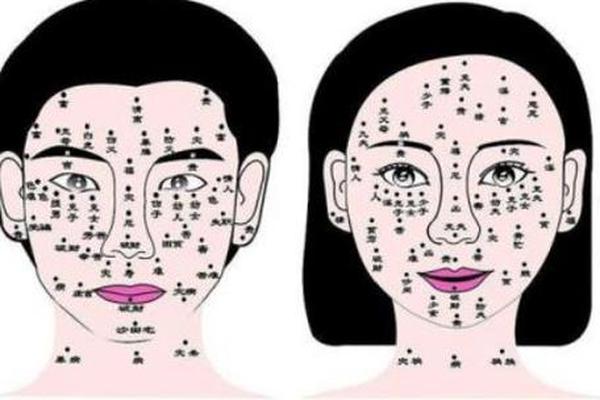

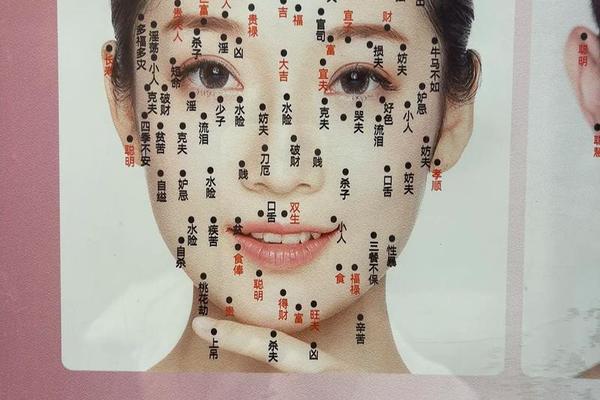

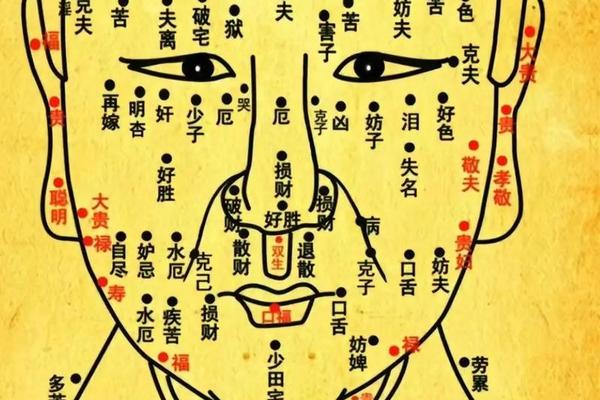

1. 父母宫(日月角)有痣

位置:父母宫位于前额的左右两侧,左为日角(代表父亲),右为月角(代表母亲)。

影响:若日角或月角有明显痣或恶痣(颜色暗淡、形状不规则),传统认为此人与父母缘分较薄,可能表现为早年离家、与父母沟通不畅,或父母健康易受影响。例如,月角痣多与母亲关系疏离,日角痣则象征与父亲缘分浅薄。

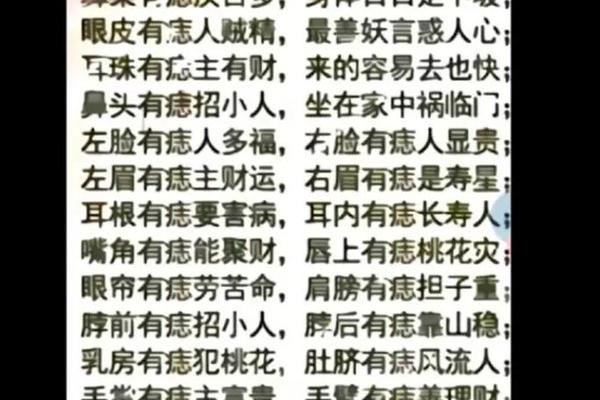

2. 耳朵后方或耳背的痣

位置:耳后或耳垂附近的痣。

影响:传统认为耳后痣主“亲缘运势不佳”,可能因性格执拗或行事冲动,导致与父母关系紧张。

3. 额头特定区域的痣

右侧额头角痣:被认为有“克母”倾向,可能对母亲健康或运势产生不利影响。

印堂或眉心痣:若颜色暗淡,可能象征性格偏激,易与父母发生争执。

4. 面部其他位置

法令纹附近痣:可能暗示家庭责任意识薄弱,与父母观念冲突较多。

下巴地阁痣:传统认为此痣主“田产不安宁”,可能因财产问题与父母产生矛盾。

二、“克父母痣”的深层含义

1. 象征意义

面相学中的“克”并非字面意义的伤害,而是指性格、行为或运势上对父母造成无形压力。例如,性格叛逆、行事极端可能导致家庭关系紧张。

若痣为“恶痣”(颜色灰暗、形状怪异),则可能加重负面影响,需结合整体面相综合判断。

2. 现实表现

亲子关系疏离:常见于长期分居、沟通不畅的家庭,或子女性格独立与父母期望不符的情况。

父母健康波动:传统认为某些痣相可能对应父母身体隐患,如消化系统或慢性疾病。

三、科学视角与调整建议

1. 理性看待

面相学属传统文化范畴,缺乏科学依据。现代心理学认为,亲子矛盾更多源于沟通方式、价值观差异等现实因素,而非痣相决定。

若因痣相产生心理负担,可通过心理咨询或家庭沟通改善关系。

2. 化解方法(传统建议)

改善自身性格:修心养性,增强包容心,减少冲突。

调整居住距离:适当减少与父母的日常摩擦,保持独立空间。

点痣或遮盖:若痣对心理影响较大,可选择科学手段去除,但需权衡美观与健康风险。

传统面相学将“克父母痣”与日月角、耳后等位置关联,强调性格和家庭关系的潜在影响。现代人应理性看待此类说法,重视实际沟通与情感维系。若存在家庭矛盾,建议通过积极对话或专业辅导解决,而非归因于痣相。