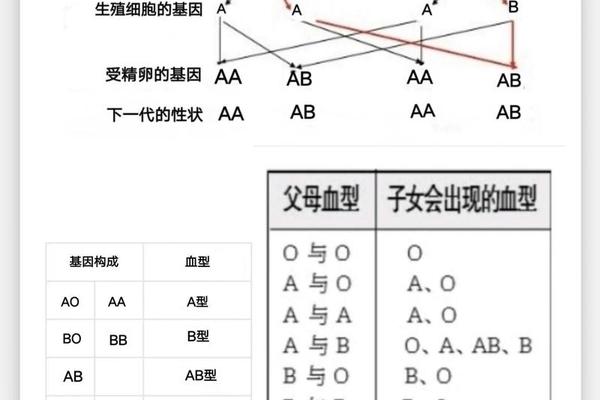

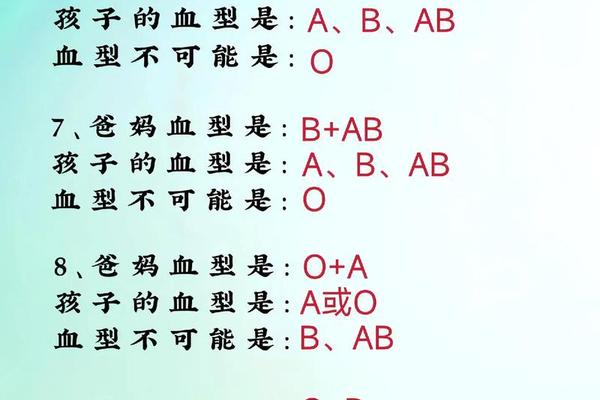

A血型作为ABO血型系统的重要组成部分,其遗传机制由9号染色体上的IA、IB和i基因决定。河北地区的A型人群中,约90%属于A1亚型,而A2及其他亚型占比约10%。这一分布特征与全球趋势一致,但河北的A2亚型检出率在AB型人群中高达3.29%,显著高于A型人群的1.01%,暗示基因重组或地域选择压力可能对亚型分布产生影响。

从分子层面看,A1亚型红细胞同时表达A抗原和A1抗原,而A2亚型仅保留A抗原。这种差异源于糖基转移酶活性的强弱:A1基因编码的酶能高效催化H抗原向A抗原转化,并生成特异性A1表位;而A2基因的突变导致酶活性降低,无法形成A1抗原。这种微小的分子差异在临床输血中具有重大意义,例如A2型个体可能产生抗A1抗体,导致交叉配血不合。

二、河北地区A亚型的分布特征

根据石家庄地区的献血者调查数据,A型人群的A2亚型频率为1.01%,而AB型中A2B亚型占比达3.29%。这一现象可能与基因剂量效应相关:AB型个体携带的IB基因可能通过调控H抗原表达,间接促进A2抗原的显现。值得注意的是,河北的A2亚型分布存在城乡差异,农村地区的检出率略高于城市,可能与人口流动较少导致的基因池相对保守有关。

与其他地区对比,河北的A2亚型频率(0.15%)低于全球平均水平,但A2B亚型比例却显著高于南方省份。这种独特分布或与历史人口迁徙相关——河北作为中原文化与北方游牧民族的交汇地带,B型基因的高频渗入可能通过基因重组形成更多A2B组合。

三、A亚型检测的临床实践挑战

在输血医学中,A亚型误判可能导致严重溶血反应。石家庄地区的案例显示,约8%的A2型个体会产生抗A1抗体,此类抗体在37℃下仍可能引发补体激活。常规血型鉴定采用的抗A1植物凝集素(如双花扁豆提取物)对A2型红细胞无反应,但需结合吸收放散试验确认弱表达抗原,这对基层血站的检测能力提出更高要求。

河北某三甲医院的统计表明,2019-2023年间共发生12例A亚型相关输血反应,其中7例源于Ax或Ael等罕见亚型的漏检。此类亚型的红细胞抗原密度极低(如Ael型仅100-1400个抗原/细胞),需通过分子生物学检测才能准确分型。这提示河北地区需加强血清学与基因检测技术的联合应用。

四、群体遗传学视角下的研究进展

河北人群的A亚型分布为探索基因-环境相互作用提供了独特样本。研究表明,H抗原表达强度与A亚型频率呈负相关,河北人群的H抗原活性指数(HAI)均值为3.2,低于广东人群的4.1。这种差异可能源于气候适应性选择——北方干燥环境可能通过调控FUT1基因(控制H抗原合成)的表达,间接影响A亚型的表型表达。

近年发现的Aint亚型在河北也有零星报道。该亚型兼具A1和A2特征,其基因型既不属于A1也不同于A2,可能代表IA基因的新突变类型。全基因组测序数据显示,河北人群的ABO基因座存在rs8176719多态性,该位点与A抗原表达强度显著相关(P=2.3×10^-5),可能成为预测输血风险的生物标记物。

五、未来研究方向与公共卫生建议

针对河北地区的特殊性,建议从三方面深化研究:第一,建立涵盖城乡的A亚型基因数据库,解析地理差异的分子基础;第二,开发快速鉴别A亚型的微流控芯片技术,将检测成本降低60%以上;第三,开展抗A1抗体的流行病学调查,制定区域性输血指南。在临床层面,需对AB型受血者增加A2B亚型筛查,并将抗A1抗体检测纳入术前常规检查项目。

从公共卫生角度看,河北作为人口大省,应率先在省级血液中心部署第三代测序技术,实现罕见血型的实时鉴定。同时可借鉴芬兰的Afinn亚型研究经验,建立多中心协作网络,追踪A亚型与疾病易感性的关联,例如A2型与心血管疾病的潜在相关性。

结论

河北地区的A血型系统呈现出独特的亚型分布格局,这种多样性既是人类遗传进化的缩影,也是临床医学面临的现实挑战。通过整合血清学、分子生物学和群体遗传学的研究方法,我们得以揭示A1/A2亚型分化的分子机制及其临床意义。未来研究需聚焦技术创新与数据积累,最终构建精准化的血液安全管理体系,为保障河北乃至华北地区的用血安全提供科学支撑。