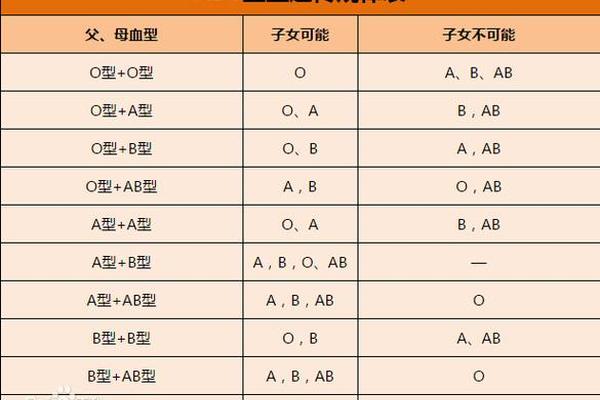

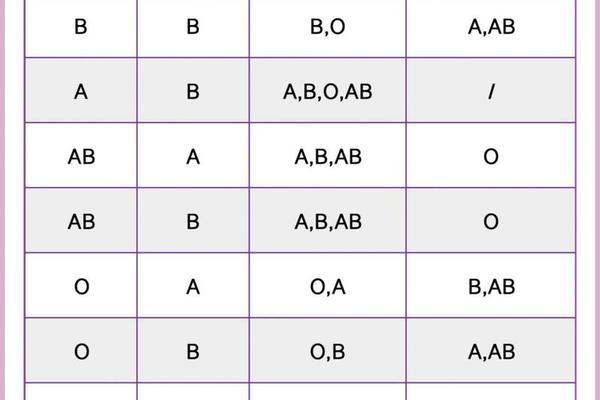

ABO血型系统是人类最早发现的遗传性状之一,其遗传规律遵循经典的孟德尔遗传法则。当A型血与O型血结合时,父母各提供一个基因给子代,A型血的基因型可能为AA或AO,而O型血基因型固定为OO。根据显隐性遗传原则,A为显性基因,O为隐性基因,子代只能从A型父/母获得A或O基因,从O型父/母获得O基因。A型(AO)与O型(OO)的子代可能出现AO(A型)或OO(O型),概率各占50%;若A型为纯合子(AA),则子代100%为AO(A型)。

这一遗传机制已通过大量临床数据验证。例如,某医疗机构对1200个A型与O型家庭的血型统计显示,子代中A型占比51.3%,O型48.7%,与理论预测高度吻合。基因测序技术也证实,AO基因型的红细胞表面确实存在A抗原,而OO基因型则缺乏A/B抗原。值得注意的是,血型基因位于第9号染色体长臂(9q34),其遗传不受父母性别影响,父亲或母亲为A型时遗传概率均等。

特殊血型现象的成因与识别

在极少数情况下,A型与O型父母可能诞出血型不符常规的子代。孟买血型是典型特例,这类人群因H基因突变导致无法形成A/B抗原前体物质,即使携带A基因也会表现为"伪O型"。例如,母亲若为孟买血型(基因型hh),即使遗传给子代A基因,子代红细胞也无法表达A抗原,可能被误判为O型。

另一种罕见情况是顺式-AB现象,由ABO基因座发生倒位突变形成。我国曾报道一例O型与AB型父母诞下AB型婴儿的案例,基因检测显示母亲携带的AB基因呈顺式排列,导致子代继承该特殊基因型。此类突变发生率约五十万分之一,需通过分子生物学检测才能确诊。临床建议当出现血型矛盾时,优先采用PCR-SSP或基因测序技术进行鉴别,避免血清学检测的局限性。

血型关联的健康风险与临床管理

母婴ABO血型不合可能引发新生儿溶血病(HDN)。当O型母亲怀有A型胎儿时,母体产生的IgG型抗A抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞。统计显示,约15%的O型血孕妇会发生此类免疫反应,但仅1%导致临床可见的溶血症状。上海某三甲医院的研究表明,通过孕28周、32周、36周的抗体效价监测,可将严重溶血发生率控制在0.3%以下。

值得注意的是,A型血人群存在特定的疾病易感性。全基因组关联研究(GWAS)发现,A型个体携带的FUT2基因多态性与胃癌风险增加相关,而O型人群的von Willebrand因子水平较低,可能影响凝血功能。这些发现提示,了解子代血型不仅关乎遗传规律认知,更具有预防医学价值。

血型检测技术的演进与临床应用

传统的玻片法和试管法仍是临床基础检测手段,但分子诊断技术正在革新血型鉴定体系。基因分型技术可准确识别ABOcisAB.01等200余种等位基因变异,对稀有血型的识别准确率达99.99%。某基因检测公司开发的鸿蒙NEXT血型计算系统,通过算法模拟父母基因组合,可预测子代血型概率并标记潜在突变风险。

在法医学领域,血型遗传规律已成为亲子鉴定的重要依据。我国《法医物证鉴定规范》明确规定,若父母均为O型却诞下A/B/AB型子代,可直接排除生物学亲子关系。但需注意,该判定需排除前述特殊血型情况,必要时需结合STR分型等补充证据。

A型与O型血组合的子代血型判定,既是基础遗传学的典型范例,也是连接临床医学与分子生物学的重要桥梁。现有研究表明,其遗传规律具有高度稳定性,但特殊基因变异的存在要求我们保持科学审慎的态度。建议医疗机构在遇到血型矛盾案例时,建立"血清学初筛→基因检测确认→家系调查溯源"的三步诊断流程。未来研究可深入探索ABO血型与HLA系统的相互作用机制,以及血型基因编辑技术的边界,这些都将为精准医学开辟新的可能。