血型系统作为人类遗传学的重要分支,始终承载着医学与公众的双重关注。当人们讨论"A型血"时,常出现"AA基因型是否等同于A型血"或"AO基因型与A型血有何关联"等疑问,这类问题的本质触及血型系统的遗传机制与临床意义的深层关联。理解这些概念不仅关乎生物学知识的普及,更直接影响着输血安全、亲子鉴定等实际应用场景。

一、血型系统的分子基础

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原差异。A型血的特征性标志是红细胞膜上的A抗原,这种抗原的分子结构由N-乙酰半乳糖胺构成,通过特定糖基转移酶的催化作用形成。基因层面,控制A抗原表达的是位于9号染色体的IA基因,该基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶能将前体H抗原转化为A抗原。

在遗传表达中,IA基因存在显性特征。当个体携带IAIA纯合基因型时,红细胞会充分表达A抗原;而IAi杂合基因型(即AO基因型)由于隐性i基因的存在,虽然A抗原表达量可能略低于纯合型,但临床上仍被归类为标准A型血。这种分子层面的差异解释了为何基因检测能区分AA与AO,但常规血清学检测却无法辨别两者。

二、遗传规律与表型表达

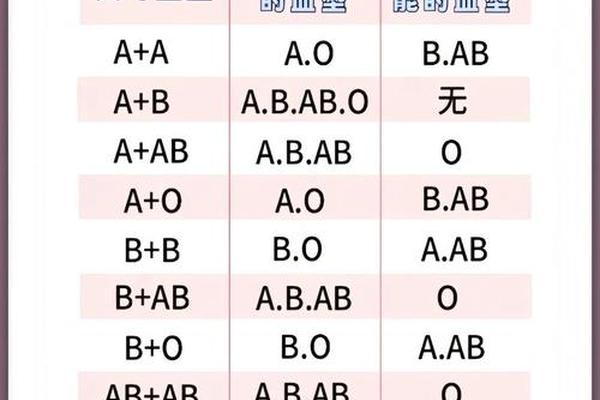

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因。A型血个体的基因组合可能为IAIA或IAi,这意味着父母中若有一方携带O型血基因,仍可能生育出A型血后代。例如,当父母分别为A型(IAi)与O型(ii)时,子女有50%概率继承IAi基因型,表现为A型血。

临床实践中,血型表型与基因型的对应关系存在例外情况。孟买血型个体的H抗原合成受阻,即便携带IA基因也无法表达A抗原,此时常规血型检测会误判为O型。这类特殊案例表明,基因检测在法医学和疑难输血病例中具有不可替代的价值。

三、临床医学的实际影响

在输血医学领域,A型血的亚型差异可能影响血液相容性。虽然IAIA与IAi基因型在常规交叉配血试验中均被视为A型供体,但某些罕见情况下,AO基因型供血者的血浆含有微量抗A1抗体,可能引发受血者的轻微溶血反应。这解释了为何大规模输血仍强调同型输注原则,而非简单依赖ABO系统分类。

器官移植领域的研究显示,供受体间的ABO抗原匹配程度影响移植成功率。最新研究发现,AA基因型供体的器官组织抗原表达更稳定,在角膜移植等特定手术中显示出更优的长期存活率。这类发现推动着血型分型技术向分子层面深化发展。

四、社会认知与科学传播

公众对血型系统的认知常存在误区。网络流传的"饮食调理需区分AA与AO型"等说法缺乏科学依据,研究证实饮食建议应基于个体代谢特征而非基因亚型。日本学者2018年的万人队列研究显示,不同A型亚基因型人群在营养吸收效率上无统计学差异。

在亲子鉴定领域,约0.02%的案例会出现血型推断矛盾,主要源于基因突变或稀有血型。此类争议案例推动着DNA检测技术的普及,中国司法鉴定科学研究院2023年数据显示,STR基因座检测的准确率已达99.9999%,完全取代了传统的血型排除法。

五、未来研究方向

基因组学技术的突破为血型研究开辟新维度。2024年《自然·遗传学》刊文指出,通过全基因组关联分析已发现12个与ABO抗原表达强度相关的调控位点。这些发现可能革新现有的血型匹配策略,实现从"类型匹配"到"表达量精准调控"的跨越。

人工智能在血型数据库管理中的应用初见成效。浙江大学附属医院开发的血液预警系统,通过机器学习模型整合基因型、表型与临床数据,使输血不良反应预警准确率提升至98.7%。这种技术融合预示着个性化输血医学时代的来临。

总结而言,A型血中的AA与AO基因型在常规医学场景中属于同一血型分类,但分子层面的差异在特定临床情境中具有特殊价值。随着精准医学的发展,血型系统的研究正从表型描述走向基因解码,这种转变不仅深化了基础科学认知,更推动着临床实践的革新。建议公众在关注血型知识时注重信息来源的科学性,医疗机构则应加强分子分型技术的应用,共同构建更安全的医疗环境。