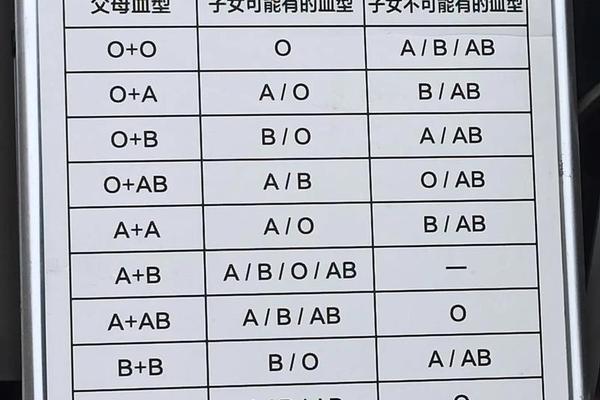

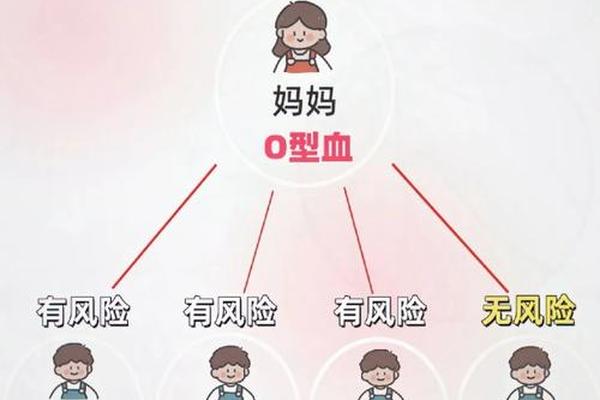

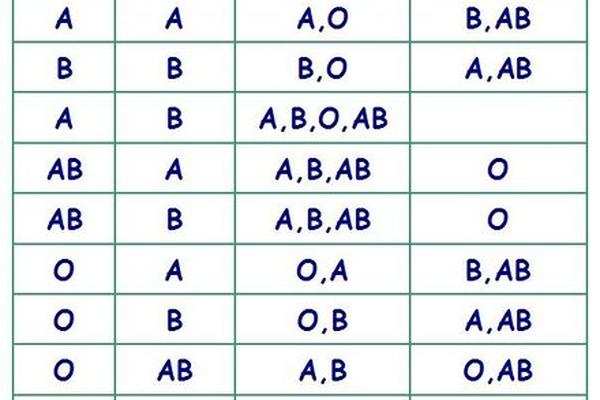

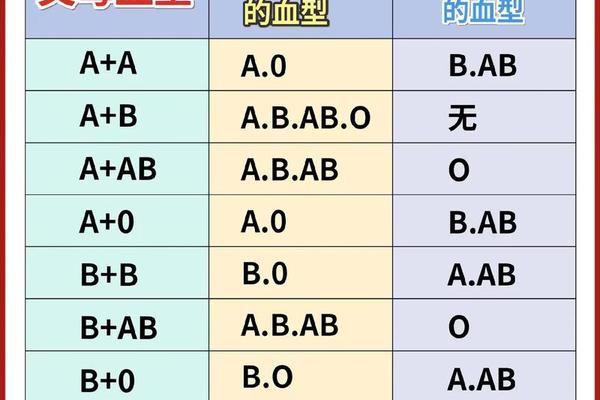

血型作为人类生物学特征的重要标识,其分类依据红细胞表面抗原的差异。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体;O型血则无A、B抗原,但血浆中同时存在抗A和抗B抗体。从遗传学角度看,A型血由显性基因A与隐性基因O共同决定(如AA或AO),而O型血仅由两个隐性基因O(OO)组成。当父母分别为A型(AO)和O型(OO)时,子女的血型有50%概率为A型,50%为O型。这种遗传规律不仅为亲子鉴定提供依据,也揭示了血型在人类进化中的稳定性和多样性。

生理特征上,A型血因其血液黏稠度高、血小板黏附性强,心血管疾病风险显著高于其他血型。而O型血则以新陈代谢旺盛、免疫系统修复能力强著称,其整体疾病死亡率最低,但消化系统的高胃酸分泌特性使其易患胃溃疡和十二指肠溃疡。研究发现,O型血人群的灰质含量较高,可能降低阿尔茨海默病风险,而A型血则与胃癌、结肠癌等消化系统肿瘤的发病率呈正相关。

二、疾病易感性与健康管理策略

流行病学数据显示,A型血人群的冠心病风险较O型血高5%,且其胃癌发病率比其他血型群体高出12%。这与A型血的红细胞表面抗原可能促进幽门螺杆菌定植有关,而此类细菌是胃癌的重要诱因。A型血个体的血液流变学异常(如黏稠度升高)增加了血栓形成风险,尤其在高血压或高脂血症患者中更为明显。

相比之下,O型血虽对疟疾、癌等疾病表现出较强抵抗力,但其肺部感染率和痔疮发病率却显著高于其他血型。临床观察发现,O型血人群呼吸系统的活跃性可能成为病原体入侵的突破口,尤其在吸烟者中,肺部疾病风险增加3倍以上。针对不同血型的健康管理需个性化:A型血应重点监控心血管指标并优化饮食结构,而O型血需加强消化系统保护和呼吸道疾病预防。

三、性格特征与社会行为差异

日本学者古川竹二提出的“血型性格论”虽存争议,但多项研究显示,A型血个体普遍表现出严谨、细致的特点,在高压环境下易产生焦虑情绪。心理学实验证实,A型血人群的血清素水平波动与完美主义倾向存在相关性,这可能解释其在工作中追求极致的表现。而O型血常被描述为乐观外向,其多巴胺分泌模式与风险偏好行为相关,这种特质在企业家群体中尤为突出。

社会适应性方面,A型血在需要精密协作的领域(如医疗、科研)表现优异,而O型血在创新性工作中更具优势。值得注意的是,血型与性格的关联性尚未获得神经科学充分验证,部分学者认为这更多是统计学上的相关性而非因果关系。例如,2024年性格研究指出,后天环境对行为模式的影响占比高达75%,血型仅作为遗传因素中的微小变量存在。

四、医学应用与前沿研究进展

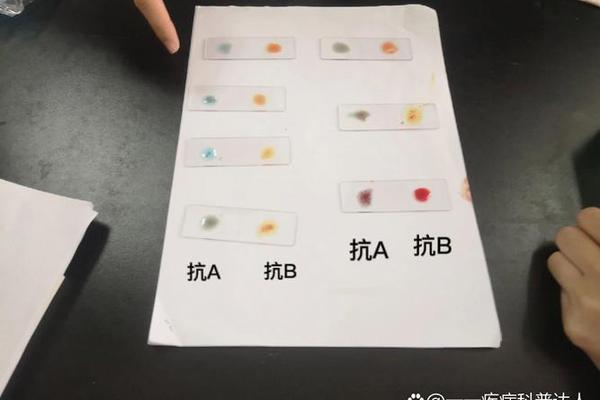

在输血医学中,O型血因缺乏A、B抗原被称为“万能供血者”,但其血浆中的抗A/B抗体限制了全血输注的安全性。最新研究通过酶催化技术成功将A型红细胞转化为O型,转化率超过99%,这为解决血源短缺问题提供了新思路。产前医学领域,A型血孕妇若怀有O型血胎儿,需警惕ABO溶血风险,通过抗体效价监测可有效预防新生儿黄疸。

基因治疗方面,科学家正探索通过CRISPR技术修饰血型抗原表达,未来或可实现血型的可控转换。而针对血型特异性疾病(如A型血相关胃癌)的靶向药物研发,已成为精准医疗的重要方向。2025年东南大学团队关于血型转换酶的结构解析,为开发通用型血液制品奠定了分子基础。

五、总结与未来展望

A型与O型血的生物学差异既塑造了个体健康特征,也影响着医学实践的方向。现有研究表明,血型与疾病、性格的关联性需辩证看待——遗传因素奠定基础,但环境干预可显著改变健康轨迹。建议A型血人群加强癌症早筛,O型血注重消化系统养护,同时所有个体都应建立科学的生活方式。

未来研究应聚焦三大方向:一是血型抗原的免疫调节机制,二是血型特异性疾病的分子靶点挖掘,三是人工血型转换技术的临床应用安全性评估。随着单细胞测序技术的进步,血型研究将从群体统计学向个体化医学纵深发展,最终实现“因型施治”的精准健康管理目标。