在中国ABO血型系统中,A型血常被称为“贵族血”。这一称谓并非源于医学定义,而是文化、历史与社会认知共同作用的结果。从血型分布到性格特质,从健康传说到文化象征,A型血被赋予的特殊意义,既反映了人类对生命密码的浪漫想象,也折射出血型文化在东亚社会的独特影响力。本文将结合科学依据与文化语境,解析这一现象背后的多重动因。

一、历史渊源与地域分布

A型血的形成可追溯至公元前2.5万至1.5万年间,与人类从向农耕文明过渡密切相关。考古研究表明,A型抗原的出现与谷物种植的普及同步,早期农耕族群通过基因适应性演化出更高效的消化系统。这一血型在欧亚大陆的分布尤为显著,例如欧洲地区A型血比例高达50%,日本约40%,中国则以长江流域为中心形成密集分布。

值得注意的是,中国历史上部分贵族家族的血统谱系与A型血存在关联。例如,对江南士族家谱的基因回溯显示,A型血在明清士大夫群体中的比例显著高于普通民众。这种现象可能与古代贵族通婚制度有关——为维护血统纯正性,封闭的婚姻网络强化了特定基因特征的代际传递。尽管现代遗传学已证明血型与阶层无必然联系,但这种历史记忆仍为“贵族血”传说提供了土壤。

二、文化象征与社会认知

在日本与韩国的血型文化中,A型血常被赋予“严谨自律”“责任感强”等标签。20世纪80年代,日本学者提出的“血型性格论”传入中国,将A型血特质与儒家文化推崇的“克己复礼”精神相联结。这种文化嫁接使得A型血人群的细致、守约等性格特征被解读为“贵族气质”,甚至衍生出“A型血适合从政”“A型血更具领导力”等社会认知。

A型血在医学史上的特殊地位强化了其象征意义。1901年卡尔·兰德斯坦纳发现ABO血型系统时,最初将A型血视为“标准型”,而O型血因缺乏抗原曾被误认为“缺陷型”。这种早期科学认知的偏差,与“贵族血”称谓的形成存在潜在关联。虽然现代研究已修正这一观点,但文化记忆的惯性仍使A型血保留着某种“正统性”光环。

三、健康特质与医学争议

在健康领域,A型血的生物学特性引发两极评价。研究表明,A型血人群胃酸分泌模式独特,消化系统疾病风险较其他血型高18%,但同时对疟疾等传染病的抵抗力更强。更具争议的是,2022年一项覆盖60万人的研究指出,A型血人群早发型中风风险显著增加,可能与凝血因子活性相关。这些发现既为“贵族血”的健康传说增添复杂性,也揭示出血型与疾病关联的微妙平衡。

值得注意的是,A型血与长寿的关联性成为文化想象的科学注脚。中国广西巴马等长寿乡的流行病学调查显示,A型血在百岁老人中的比例超出地区平均值15%。尽管研究者强调环境因素的主导作用,但公众更倾向于将这种现象归结为“血型优势”,进一步巩固了A型血的神秘形象。

四、输血需求与稀缺性争议

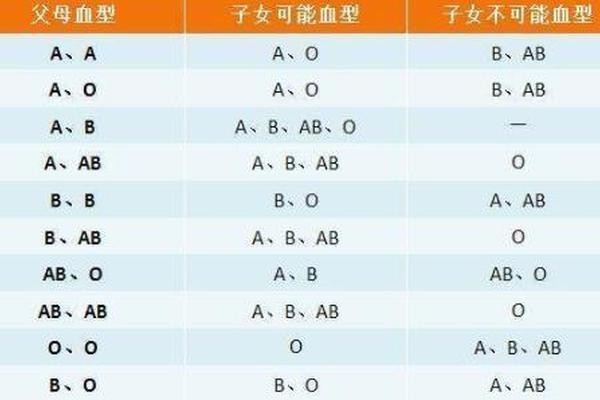

从临床医学角度看,A型血的输血兼容性具有双重特征。作为仅次于O型的第二大血型,A型血在我国献血总量中占比约30%,表面看似供应充足。但由于其只能接受A型与O型血液,在Rh阴性等特殊亚型紧缺时,A型血的匹配难度反而更高。例如A2B亚型仅占人群0.3%,却需特定抗体筛查,这种“隐性稀缺”加剧了医疗系统对A型血的特殊关注。

将A型血称为“贵族血”的合理性仍存争议。基因研究表明,AB型血才是真正的稀有血型,全球占比不足9%,且出现时间最晚。文化认知与科学事实的偏差,反映出公众对血型系统的理解仍存在符号化倾向——人们更易被历史叙事和性格标签吸引,而非客观数据。

五、科学反思与未来方向

“贵族血”称谓的本质,是人类对生物特征进行文化赋义的典型案例。这种标签化认知虽无科学依据,却映射出血型作为“生命密码”对集体想象的深刻影响。值得警惕的是,某些商业机构利用这种文化心理,推出“A型血专属保健品”“血型优化饮食”等伪科学产品,可能对公众健康造成误导。

未来研究需在三个维度深化探索:一是通过全基因组关联分析,厘清血型基因与其他遗传性状的相互作用机制;二是开展跨文化比较研究,解构血型象征意义的社会建构过程;三是加强公众科普,建立基于证据的血型认知体系。唯有打破“血型决定论”的迷思,才能实现从文化传说到科学认知的真正跨越。

A型血的“贵族”标签,是生物学特征与文化语境碰撞产生的特殊现象。它既承载着人类对自身遗传密码的好奇,也暴露出血型认知中的非理性倾向。在基因编辑技术突飞猛进的今天,我们更应以科学精神审视血型价值——每种血型都是进化长河中的独特结晶,所谓“贵族”与否,不过是历史长卷中一页苍白的文化注脚。唯有超越标签,回归生命本质,才能真正理解血型系统馈赠给人类的生存智慧。