在东亚文化圈中,“血型决定性格”的理论长期占据着独特的地位,尤其在日本和中国,A型血的“完美主义”与B型血的“自由奔放”常被贴上对立标签。这种分类不仅催生了“B型血为何看不上A型血”的群体偏见,更折射出社会对个体差异的简化认知。本文将从性格特质、行为模式、社会文化及心理机制四个维度,结合科学研究与理论争议,剖析这一现象的深层逻辑。

一、性格特质的刻板印象

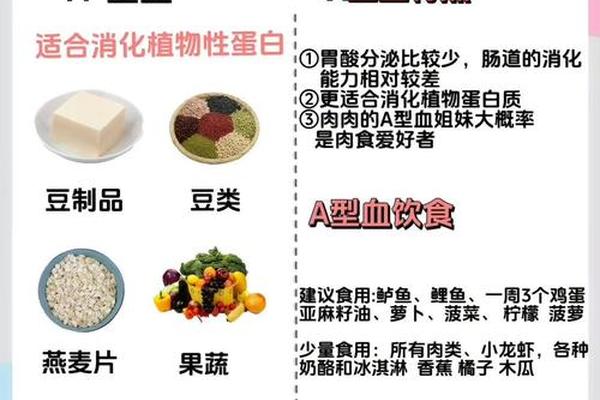

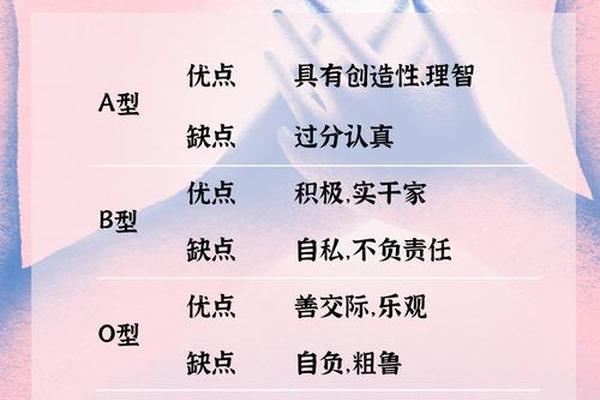

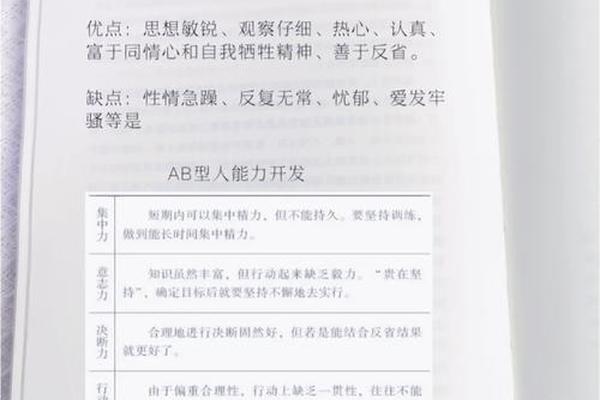

传统血型理论将A型血描述为“隐忍内敛的完美主义者”。据网页1和网页47的总结,A型血人群常表现出强烈的责任感与谨慎态度,倾向于遵循规则并追求细节的极致。例如,日本研究者古川竹二曾提出,A型血者年轻时可能因过分注重他人评价而压抑自我,逐渐形成“努力但悲观”的特质。这种性格在职场中常被视为可靠,但也可能被误解为固执或缺乏变通。

相比之下,B型血则被贴上“随心所欲的叛逆者”标签。网页1和网页39指出,B型血人群通常具有发散性思维,重视个人兴趣而非社会规训。他们擅长“一心多用”,对新鲜事物充满好奇,但同时也被认为缺乏耐心与合作精神。例如,一项针对日本企业的调查显示,B型血员工在创意岗位占比显著高于其他血型,但其跳槽率也更高。这种特质使得B型血常被归类为“难以管理的自由派”。

二、行为模式的现实冲突

在社交互动中,A型与B型血的差异常演化为具体矛盾。网页5提到,A型血者倾向于通过“克制情绪”维持和谐,而B型血者更习惯“直率表达”。例如,在团队决策时,A型血者可能因过度分析细节延缓进程,引发B型血者的不耐烦;而B型血者的即兴提议又可能被A型血者视为“不负责任的冒险”。这种认知错位在亲密关系中尤为明显:网页41引用的婚恋调查显示,B型血者更倾向于选择“能包容自我”的伴侣,而A型血的“挑剔”特质常成为矛盾。

工作场景中的价值观分歧进一步加剧对立。网页1和网页47的分析表明,A型血者注重“长期积累”与“稳定收益”,而B型血者偏好“短期突破”与“灵活创新”。例如,日本某科技公司的案例显示,A型血管理者更强调流程规范,而B型血员工则抱怨“制度僵化抑制创造力”。这种结构性矛盾使得两类人群容易陷入“效率与自由孰更重要”的争论。

三、社会文化的强化作用

日本的血型文化深刻影响着东亚地区的认知框架。网页16和网页41指出,1927年古川竹二提出“血型性格论”后,该理论迅速被媒体商业化为流行文化符号。例如,日本出版社推出《B型血说明书》等书籍,将B型血塑造成“反传统英雄”,而A型血则被简化为“保守的规则守护者”。这种标签化传播导致公众忽略了个体复杂性,转而接受简化的群体分类。

大众心理的“自我实现预言”机制则巩固了偏见。网页28引用的心理学研究显示,当个体被告知“B型血应具备叛逆特质”时,其行为会无意识地向该预期靠拢。例如,某实验发现,B型血受试者在被暗示“具有创造力”后,其发散思维测试得分显著提高,但同时也更倾向于否定A型血者的方案。这种心理暗示放大了群体差异,形成“认知闭环”。

四、科学争议与认知重构

尽管血型性格论广受欢迎,其科学基础始终存疑。网页16和网页33指出,2014年日美联合研究及2016年《国际家庭科学杂志》均证实,血型与人格维度无统计学相关性。例如,大样本调查显示,A型血者的“完美主义”得分与O型血者差异不足2%,远低于文化差异的影响。这提示所谓的“性格对立”更多是社会建构的产物。

基因与环境交互作用的研究为认知重构提供新方向。网页54提到,血型与某些疾病风险存在关联(如A型血冠心病风险较高),但性格形成涉及多基因调控与环境适应。例如,表观遗传学研究发现,童年经历可改变基因表达路径,进而影响行为模式。这暗示将性格归因于单一血型指标缺乏生物学合理性。

结论:超越标签的个体认知

血型性格论的流行揭示了人类简化复杂世界的本能,但科学证据表明,A型与B型血人群的所谓“对立”更多源于文化建构与心理暗示。未来的研究应聚焦于两个方向:一是通过跨文化比较分析血型偏见的传播机制(如为何该理论在欧美影响较弱);二是探索基因-环境交互作用对性格的真实影响路径。对于公众而言,理解“B型看不上A型”的本质是群体偏见的投射,或许能帮助我们以更开放的视角看待个体差异——毕竟,血液中的抗原类型,不应成为定义人性的唯一密码。