在当代社会,关于血型与婚姻关系的讨论从未停歇。O型血与A型血的结合常被赋予特殊意义——有人称其为“互补型伴侣”,也有人担忧O型血母亲生育时的潜在风险。而“危险血”这一称谓更让O型血蒙上神秘色彩。实际上,这些观点交织着科学事实与民间认知,折射出血型文化在婚恋领域的深远影响。

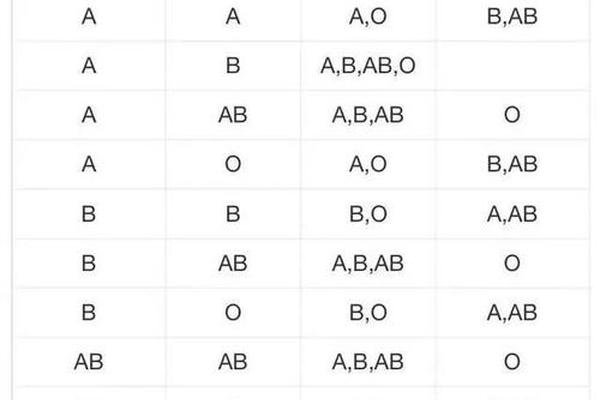

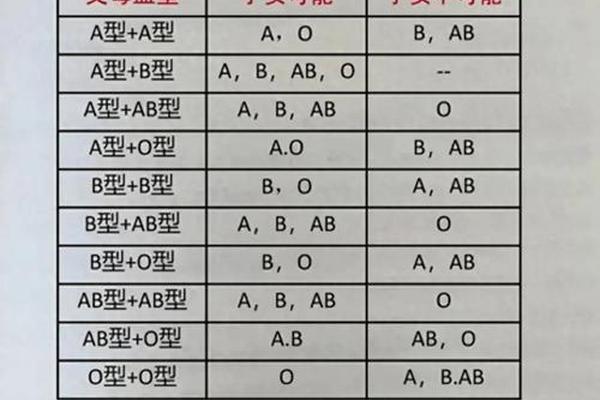

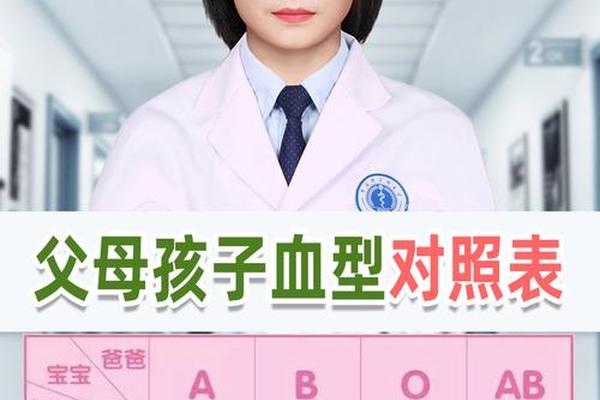

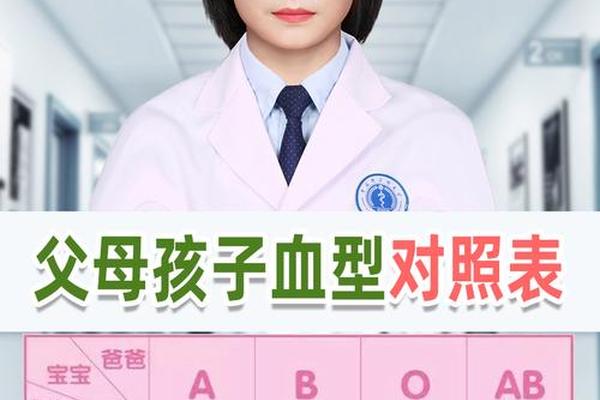

从生物学角度看,血型由基因决定,ABO系统中O型血的基因型为OO,A型血则可能为AA或AO。这种遗传差异不仅影响后代血型分布,还与新生儿溶血风险相关。而民间将O型血称为“危险血”,既源于其输血特性(如O型血浆含抗A、抗B抗体可能引发溶血反应),也与其在婚姻中的“兼容性”争议有关。科学界普遍认为血型与性格无必然联系,但东亚文化中根深蒂固的血型性格论仍塑造着婚恋选择的社会心理。

二、O型与A型婚姻的动态平衡

O型与A型的婚姻常被描述为“理性与感性的碰撞”。O型血的直接、果断与A型血的细致、内敛形成互补。例如,在家庭决策中,O型血可能主导方向,而A型血负责执行细节。但这种组合也可能因性格差异产生摩擦:O型血倾向于快速解决问题,而A型血习惯深入分析,导致沟通节奏错位。

从实际案例看,这类婚姻的成功往往依赖双方的主动调适。一项针对中国夫妻的研究显示,O型丈夫与A型妻子的组合中,76%的受访者认为“明确责任分工”是维系关系的关键。例如,丈夫负责家庭经济规划,妻子处理日常事务,通过分工减少价值观冲突。值得注意的是,这类婚姻中A型血一方的“隐忍”特质可能积累不满,需通过第三方社交或兴趣共享释放压力。

三、O型血的“危险”标签溯源

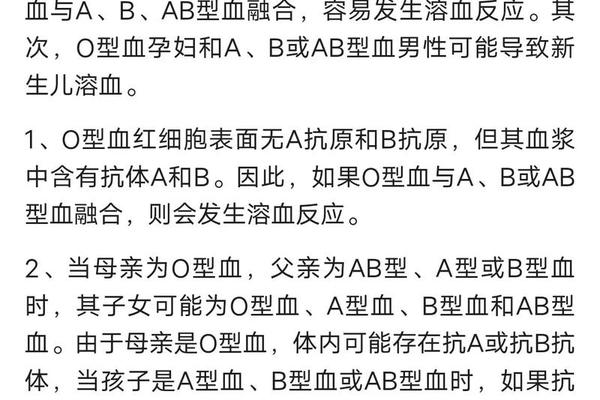

O型血的“危险”称谓包含双重含义。医学层面,O型血作为“万能供血者”存在认知误区:其红细胞虽无A/B抗原,但血浆中的抗A、抗B抗体输入其他血型者体内可能引发溶血反应,严重时危及生命。这种特性在紧急输血时可能被误用,导致临床风险。

婚育层面,O型血女性与非O型血伴侣生育时,胎儿可能因血型不合发生ABO溶血。数据显示,O型血母亲与A型血父亲的后代中,约20%会因母体抗体攻击胎儿红细胞出现黄疸,其中5%需要医疗干预。不过现代医学通过产前抗体效价监测、新生儿蓝光治疗等手段已将风险控制在0.3%以下。值得注意的是,这种风险仅限于生育阶段,与婚姻关系质量无直接关联。

四、科学视角下的血型认知重构

基因研究表明,血型仅反映红细胞表面抗原差异,与性格、命运无因果关系。日本九州大学2015年对1.2万人的调查证实,血型与五大性格维度(开放性、责任心等)无统计学关联。所谓“O型血乐观”“A型血完美主义”等标签,实为巴纳姆效应——人们倾向于接受模糊的正面描述。

在婚恋选择中,更应关注心理学匹配度而非血型。清华大学2023年研究指出,夫妻血型相同率略高(约58%)的主因是社会阶层相似性,而非血型吸引力。例如,高等教育群体中A型血比例较高,可能通过教育背景匹配间接影响婚配。将婚姻问题归因于血型,可能掩盖真正的沟通障碍或价值观分歧。

超越标签的婚姻智慧

血型作为生物学标记,其婚育影响仅限于特定医学场景。O型血的“危险”属性更多是输血医学的警示,而非婚恋选择的禁忌。对于O型与A型的组合,成功案例证明差异可通过理解与协作转化为优势。未来研究需进一步区分血型文化的社会心理效应与科学事实,例如追踪不同血型组合夫妻的冲突解决模式,或探索ABO抗原对神经递质的潜在影响。

建议公众以理性态度看待血型:在医疗场景遵循输血规范,在婚恋领域关注人格特质与情感联结。毕竟,婚姻的本质是两颗心的共鸣,而非红细胞的抗原匹配。正如诺贝尔奖得主兰德斯泰纳发现血型的初衷——为拯救生命提供科学工具,而非为人类关系设定界限。