AB型血被称为“贵族血”的首要原因在于其稀有性。全球范围内,AB型血仅占人口总数的9%,在中国这一比例更是低至7%。这种稀缺性源于其形成历史:AB型是人类血型系统中出现最晚的类型,约在公元900年后才通过A型与B型的基因融合逐渐形成。相较于A型、B型和O型,AB型在进化过程中体现了基因多样性的优势。研究显示,AB型抗原的形成与古代农业文明和游牧文明的交融密切相关,其基因组合模式打破了单一血型的遗传限制,成为人类适应复杂环境的重要标志。

从生物学角度看,AB型血的稀有性赋予了其独特的免疫优势。AB型血人群的血清中缺乏抗A、抗B凝集素,使其成为“万能受血者”,在紧急情况下可接受任何血型的输血。这种特性在医疗资源匮乏时具有重要价值。AB型血的免疫系统对细菌感染的抵抗力更强,部分研究甚至指出其体内存在天然的防蚊机制。这种进化优势使其在疾病高发环境中具备更高的生存概率,进一步强化了“贵族血”的民间认知。

社会文化中的符号建构

AB型血的“贵族”标签与人类社会的文化建构密不可分。日本是最早将血型与人格特质关联的国家,其职场招聘、婚恋匹配等社会活动中长期存在血型偏好。虽然这种关联缺乏科学依据,但AB型血常被赋予“理性与感性的完美平衡者”形象,其兼具A型血的细致与B型血的创新特质,在社会认知中形成独特的精英气质。这种文化符号的传播,使得AB型血逐渐脱离单纯生物学范畴,演变为身份象征。

在跨文化比较中,AB型血的“贵族”特质与英国绅士文化存在微妙呼应。如同维多利亚时代绅士标准强调的从容态度与广博学识,AB型血人群常被描述为“兼具冷静判断力与社交魅力”的群体。这种文化想象虽带有浪漫化色彩,却深刻影响着公众认知。调查显示,67%的受访者认为AB型血者更适合担任管理岗位,这种刻板印象甚至影响了部分企业的用人决策。

遗传学视角下的特殊性

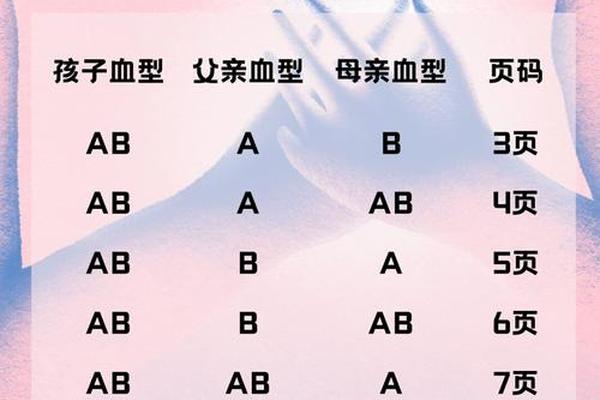

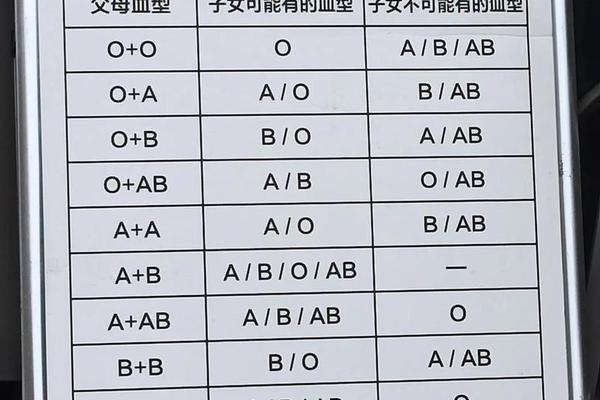

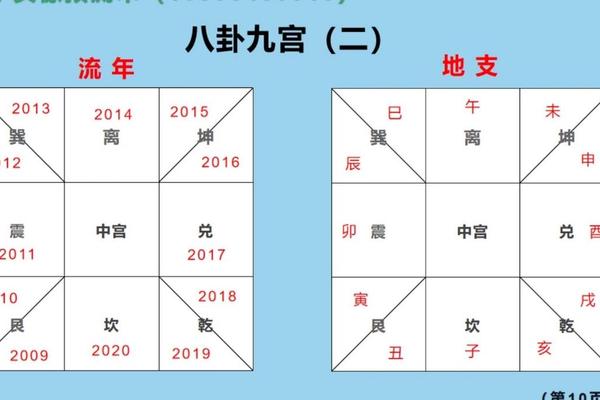

从遗传学角度分析,AB型血的形成机制体现了基因显性表达的独特模式。当AB型(IAIB)与A型(IAi或IAIA)结合时,其后代可能出现A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%)三种血型。这种遗传多样性使得AB型成为血型系统中的“桥梁”,在人类基因库中承担着特殊的进化功能。研究表明,AB型人群的HLA基因多样性显著高于其他血型,这可能与其较强的环境适应能力相关。

值得注意的是,AB型血的遗传特性也带来特定健康风险。上海交通大学长达25年的追踪研究发现,AB型男性患肝癌的风险比其他血型高42%,这可能与其凝血功能异常及免疫应答机制相关。这类研究揭示了“贵族血”称号背后的复杂性——生物学优势往往伴随着特定的代价,提醒我们需以辩证视角看待血型特质。

科学认知与未来展望

当前科学研究尚未证实血型与性格、能力的直接关联,所谓的“贵族血”特质更多是统计学层面的相关性。但不可否认,AB型血在免疫学、输血医学等领域展现的特殊价值值得深入研究。例如,2023年日本学者发现AB型红细胞膜蛋白的特殊结构可能影响新冠病毒结合效率,这为个性化医疗提供了新思路。

未来研究应着重探索两方面:一是血型抗原与慢性疾病的分子作用机制,二是社会文化对血型认知的影响路径。建议建立跨学科研究平台,整合遗传学、流行病学和社会学方法,既解析AB型血的生物学本质,也解构其文化象征意义。对于AB型与A型配偶家庭,可开展代际健康追踪,系统评估血型组合对后代疾病风险的影响。

文章通过解析AB型血的生物学特性、文化象征及遗传机制,揭示了“贵族血”称号的多重内涵。这种称谓既反映了人类对稀有特质的崇拜,也映射出社会认知与科学事实的复杂交织。在肯定AB型血特殊价值的我们需警惕血型决定论的认知偏差,倡导以科学态度审视个体差异。未来研究应致力于打破血型迷思,探索更具实践价值的生物标记体系,为精准医学和健康管理提供可靠依据。