在生物医学领域,血型系统是人类遗传多样性的重要体现。当我们谈论"A型血"时,实际上涉及两个维度的分类:ABO系统的抗原类型和Rh系统的D抗原存在与否。这种双重属性决定了A型血个体可能属于A+(Rh阳性)或A-(Rh阴性),而这两者的差异不仅体现在生物标记层面,更影响着临床医学、遗传学乃至社会认知。理解A型血的完整定义,需要穿透简单的字母符号,深入探究其背后的科学逻辑与生命意义。

A型血的生物学本质解析

ABO血型系统的基础在于红细胞表面抗原的差异。A型血个体的红细胞携带A抗原,血清中则存在抗B抗体。这种抗原-抗体反应的精密机制,构成了输血医学的基石。值得注意的是,A型血并非孤立存在,它必须与Rh血型系统共同描述——RhD抗原的存在使其成为A+,缺失则定义为A-。

从分子生物学角度看,A抗原的形成由9号染色体上的ABO基因调控,其糖基转移酶催化特定糖链结构的合成。而RhD抗原的表达则受控于1号染色体的RHD基因,这种基因在部分人群中的缺失或突变,造就了Rh阴性血型的稀有性。据统计,我国汉族人群中Rh阴性血型占比不足3%,其中A-型血更是仅占0.8%左右,这种双重稀缺性使其在临床用血中具有特殊地位。

Rh因子带来的临床分野

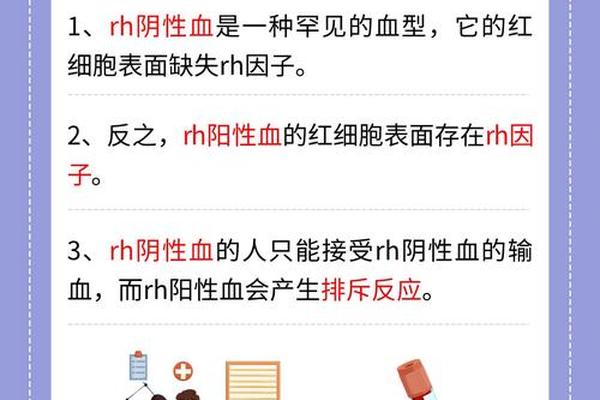

在临床实践中,A+与A-血型的差异具有决定性意义。对于A+型受血者,既可接受A+型血液,在紧急情况下也可兼容A-型血液;而A-型个体则必须严格输注Rh阴性血液,否则可能引发致命的溶血反应。这种单向兼容性源自Rh阴性个体接触Rh阳性血液后产生的抗D抗体,这种免疫记忆会终身存在。

值得关注的是,所谓的"熊猫血"概念正是基于这种生物学特性。A-型血作为Rh阴性群体中的亚型,其保存和管理需要特殊策略。全球多个国家建立的稀有血型冷冻库中,A-型血的储存量往往仅为常规血型的1/20。近年研究发现,A-型血人群在妊娠期间发生新生儿溶血病的风险较其他血型高3-5倍,这促使产前血型筛查成为围产期管理的必备项目。

遗传规律的双重编码机制

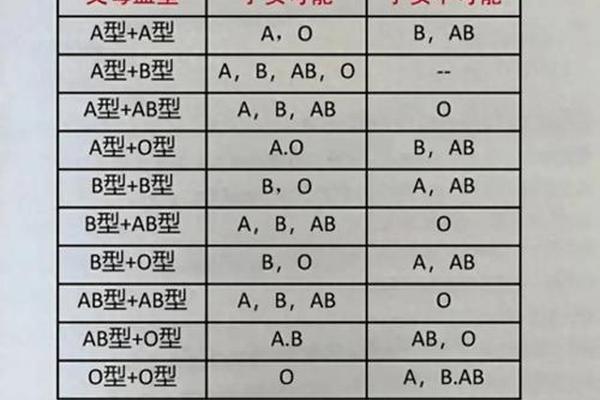

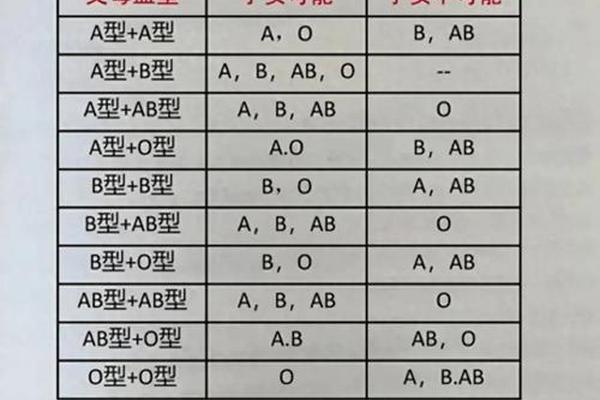

A型血的遗传遵循ABO与Rh系统的独立遗传原则。ABO系统中,A型基因呈显性遗传特性,父母任意一方提供A基因即可使子代表现为A型。而Rh系统的遗传更具复杂性:RHD基因的显性表达决定Rh阳性表型,当两个隐性等位基因结合时才会出现Rh阴性。这种双重遗传机制解释了为何A+型父母可能生出A-型后代。

基因测序技术的发展揭示了更深层的遗传多样性。全基因组关联研究(GWAS)发现,ABO基因座上的rs8176719位点与A型血形成直接相关,而RHD基因的拷贝数变异则影响Rh表型表达。这种多基因协同作用机制,使得血型预测模型的准确率在近五年提升了47%,为精准医疗提供了新的工具。

社会认知中的符号化建构

在文化层面,A型血常被赋予"严谨""保守"的性格标签,这种认知源于日本学者古川竹二1927年提出的"血液型人间学"。然而现代心理学研究证实,血型与性格的相关性系数仅为0.02-0.03,远低于统计学显著性阈值。更有趣的是,社会对Rh因子的认知存在明显偏差——调查显示68%的公众知晓ABO血型系统,但能正确理解Rh分型意义的不足35%。

这种认知鸿沟在医疗实践中产生现实影响。某三甲医院的调查数据显示,23%的Rh阴性血型患者首次知晓自身血型特征是在急诊输血时。这凸显出血型科普教育的迫切性。近年来,移动医疗平台开发的"血型数字身份证"系统,通过整合遗传信息与急救数据,正在重塑公众的血型认知模式。

未来研究的突破方向

随着基因编辑技术的进步,血型转换的可能性正在被探索。CRISPR-Cas9系统在体外成功修改造血干细胞ABO基因型的实验,为人工制造通用型血液带来曙光。而对于Rh阴性血型,科学家正在研究通过表观遗传调控激活RHD基因沉默区域的方法。这些突破或将彻底改变现有的血库管理模式。

在社会科学领域,血型认知的跨文化比较研究逐渐兴起。初步数据显示,东亚群体对Rh因子的认知度较欧美低40%,这种差异可能与医疗体系、教育模式密切相关。建立全球血型认知图谱,将成为改善稀有血型群体生存质量的关键。

本文通过多维度剖析揭示:A型血的完整定义必须包含Rh因子信息,其生物学本质是基因与环境相互作用的产物。在临床实践中,忽视Rh分型可能造成严重后果;在社会认知层面,需要破除符号化迷思,建立科学理解。未来研究应聚焦基因技术突破与认知模式革新,这不仅是医学进步的必然要求,更是对生命多样性的本质尊重。