血型系统是人类遗传学的重要研究领域,其中ABO和Rh系统是最具临床意义的分类标准。A型Rh阳性血型是指个体的红细胞表面同时携带ABO系统中的A抗原和Rh系统中的D抗原。ABO血型系统通过A、B抗原的存在与否将人群分为A型、B型、AB型和O型,而Rh系统则根据D抗原的存在分为Rh阳性和Rh阴性。两者的组合形成了完整的血型标识,例如A型Rh阳性即标记为“A+”。

从抗原分布来看,A型Rh阳性血型属于双重显性表达:在ABO系统中,A抗原由显性基因控制;在Rh系统中,D抗原的表达同样遵循显性遗传规律。根据中国汉族人群的统计数据,Rh阳性者占比高达99.7%,而A型血在ABO系统中的分布约为30%。两者的叠加使得A型Rh阳性成为我国最常见的血型组合之一,其普遍性远超其他稀有血型。

二、A型Rh阳性血型的稀有性争议

关于A型Rh阳性是否属于“稀有血型”,不同数据来源曾引发讨论。部分早期研究显示,全球范围内A型Rh阳性的占比约为32%,但这与我国实际数据存在显著差异。根据2022年《血液科普》数据,中国汉族人群中A型Rh阳性者的比例约为30%,结合Rh阳性群体占99.7%的基数,其绝对数量庞大,显然不符合“稀有”定义。

国际对稀有血型的界定通常以千分之一为临界值。例如我国将人群占比低于0.1%的血型列为稀有,如Rh阴性(0.3%)、孟买血型(不足0.01%)等。相比之下,A型Rh阳性血型在汉族中的比例超过千分之三百,其稀有性争议主要源于对统计维度的误读:若单独从ABO系统看,A型本身并非最稀有;若从Rh系统看,阳性更是绝对主流。将两者结合的A型Rh阳性归类为稀有血型缺乏科学依据。

三、临床输血与孕产中的特殊考量

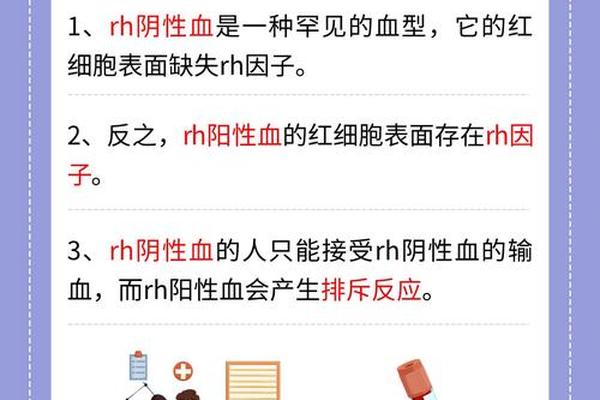

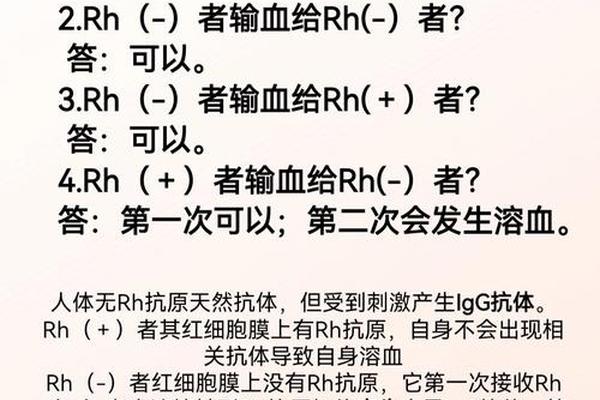

尽管A型Rh阳性血型并非稀有,但其临床意义不容忽视。在输血医学中,Rh阳性者可接受Rh阴性血液,但反向输注可能引发溶血反应。例如Rh阴性患者输入A型Rh阳性血后,可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生免疫排斥。医院在配型时需同时检测ABO和Rh血型,而A型Rh阳性供血者的血液储备通常较为充足。

对于孕产期女性,Rh血型的兼容性更为关键。若母亲为Rh阴性而胎儿为Rh阳性,可能引发新生儿溶血病。但A型Rh阳性孕妇无需担忧此类风险,因其体内天然携带D抗原,不会对胎儿红细胞产生抗体。值得注意的是,A型血人群的胃酸分泌特性可能增加幽门螺杆菌感染风险,间接影响消化道健康,但这一关联与Rh阳性无直接关系。

四、遗传规律与社会互助意义

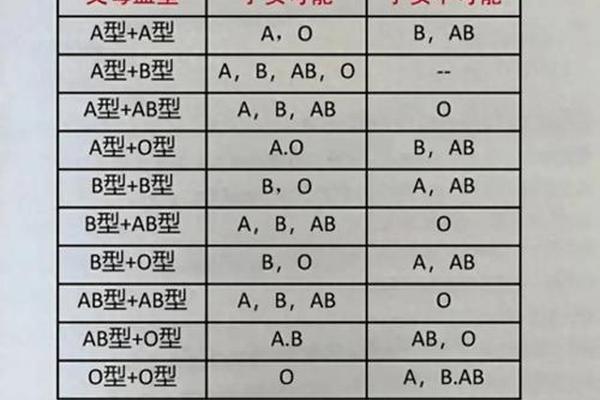

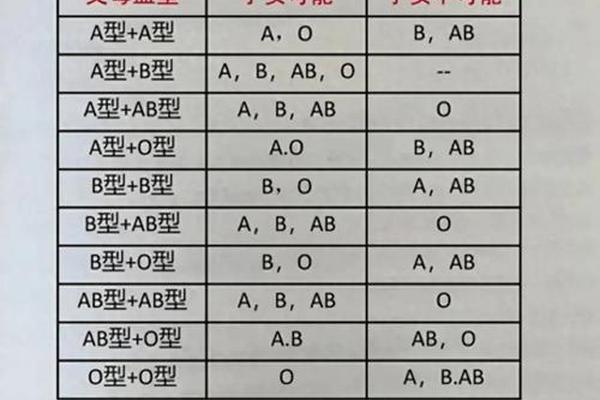

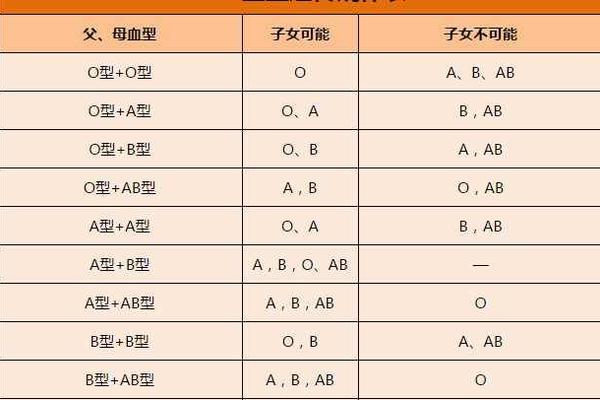

A型Rh阳性血型的遗传遵循孟德尔定律。ABO系统中,A型可能由纯合(AA)或杂合(AO)基因型决定;Rh系统中,D抗原的显性遗传特性使得携带至少一个D基因的个体表现为阳性。若父母均为Rh阳性,子女仍有1/4概率遗传隐性dd基因组合而成为Rh阴性,但A型基因的传递独立于Rh系统。

社会层面上,A型Rh阳性者虽不需加入“稀有血型之家”,但其积极参与献血对医疗系统至关重要。据统计,我国血库中A型血的供需比约为1:1.2,略低于O型血的储备量。提高公众对血型知识的认知,鼓励定期献血,仍是保障临床用血安全的核心策略。

综合生物学、统计学和临床医学视角,A型Rh阳性血型是一种普遍存在的血型组合,其稀有性主张源于对数据维度的混淆。从人群分布看,我国汉族中每3人即有1人为A型Rh阳性;从临床实践看,其输血安全性高且血源充足。血型科学的复杂性要求我们持续关注新兴研究,例如Rh系统中弱D亚型的分类争议,以及ABO抗原在肿瘤免疫中的潜在作用。

未来研究方向可聚焦于两方面:一是建立全国性稀有血型数据库,通过基因测序技术完善血型亚型分类;二是探索血型与慢性疾病关联的分子机制,为个性化医疗提供依据。对个体而言,了解自身血型特征不仅是健康管理的基础,更是履行社会责任的起点——无论血型是否稀有,每一份献血都可能成为挽救生命的密钥。