人类对血型与性格关联的探索始于公元前5世纪的古希腊。希波克拉底提出“体液学说”,将血液、黏液、黄胆汁、黑胆汁的比例差异与多血质、黏液质、胆汁质、抑郁质四种气质类型相对应,这种朴素的生理-心理映射观念影响了后世两千余年。1901年ABO血型系统的科学发现,为现代血型性格论提供了物质基础。日本学者能见正比古在20世纪70年代构建的“血液人间学”最具代表性,他认为O型血具有原始者的果敢,A型血对应农耕文明的秩序感,B型血体现游牧民族的自由精神,而AB型血则是东西方文化交融的产物。

这种理论的文化传播力远超科学验证速度。在日本,血型性格手册销量仅次于《圣经》,企业招聘甚至将血型纳入考量标准。支持者常以群体性观察为据:例如A型血常被描述为“完美主义者”,O型血被赋予“现实主义者”标签,B型血强调“自由独立”,AB型血则呈现“矛盾复合体”特征。这些描述通过影视作品、心理测试等媒介扩散,形成强大的社会心理暗示效应。

二、性格特征解构:四种血型的典型画像

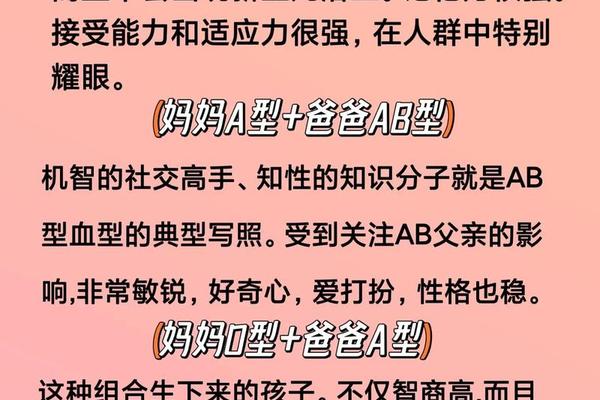

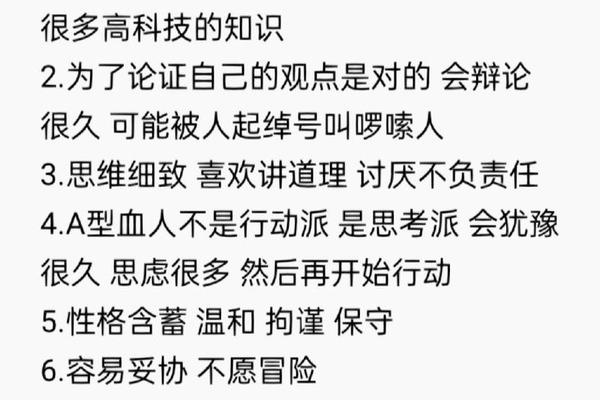

A型血常被赋予谨慎克制的性格符号。日本研究称其“对团队有强依附性,善于自我克制”,台湾案例中的A型血者表现出卓越的合作能力。神经生物学研究指出,A型血人群的血清素代谢模式可能影响其焦虑敏感度,这与“易钻牛角尖”的民间观察形成微妙呼应。

B型血的性格画像呈现两极分化。既有研究称其“情感丰富、个性爽朗”,也有学者观察到B型血决策时的冒险倾向。蒙古族B型血高占比现象,被部分人类学家视为游牧文化“逐水草而居”自由精神的遗传印记。但美国1964年实验发现B型血温顺度显著高于其他血型,与理论预测完全相悖。

AB型血作为最晚出现的血型,其“双重性格”特征备受关注。日本学者认为其兼具A型的理性与B型的感性,表现为“冷静分析与情绪失控并存”。临床心理学统计显示,AB型血人群在HSP(高敏感人群)测试中得分偏高,这可能解释其“重视细节”的性格特质。

O型血的性格建构最具传奇色彩。从“原始猎人基因”到“万能输血者”的生理特性,衍生出“适应力强”“目标明确”等性格标签。但挪威学者通过大数据分析发现,O型血人群的抑郁症发病率与其他血型无统计学差异,质疑其“情绪稳定”的固有认知。

三、科学争议:统计学证据与心理暗示效应

现代科学对血型性格论的质疑始于方法论批判。台湾学者对2681人的调查显示,16项性格指标中仅1项与血型存在弱相关。日本九州大学万人级研究证实,血型与五大人格维度(开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经质)均无显著关联。功能性磁共振研究更发现,不同血型人群在情绪刺激下的脑区激活模式高度相似。

心理暗示成为解释理论流行的关键机制。当个体知晓自身血型后,会无意识强化符合预期的行为特征,这种现象在控制组实验中尤为明显:告知虚假血型信息的研究对象,其性格自评仍会显著偏向对应血型的文化标签。这种自我实现预言效应,使得血型性格论在缺乏科学依据的情况下仍具生命力。

四、文化镜像:从科学假说到社会仪式

血型性格论的文化渗透远超学术范畴。日本婚恋市场流行“血型相性占卜”,AB型女性常因“情绪化”标签遭受歧视。中国社交媒体上,“O型血领导力”“AB型血创意人才”等话题阅读量超十亿,企业培训中出现血型管理课程。这种文化现象与19世纪的颅相学、当代的星座说形成谱系延续,共同构成大众认知简化机制。

商业资本的推波助澜不容忽视。韩国娱乐公司按血型规划艺人形象,日本出版业年均推出200余种血型相关书籍。这种产业化运作创造的经济价值,反过来强化了理论传播的正当性,形成闭合的认知强化回路。

五、未来研究方向与理性认知

现有研究多聚焦ABO血型系统,但对MNSSU、Rh等38种稀有血型与性格的关联探索近乎空白。表观遗传学进展提示,DNA甲基化可能中介血型抗原表达与神经递质代谢的潜在联系,这为跨学科研究提供新思路。建议建立多维度研究框架:既包含基因测序、脑成像等生物检测,也纳入文化人类学视角,辨析生理因素与社会建构的交互作用。

对于公众认知,应强调血型仅是遗传标记而非命运密码。人格塑造是遗传、环境、教育等多因素动态作用的结果,单一归因可能限制自我发展可能性。教育系统需加强科学素养培育,媒体平台应建立内容审核机制,防止伪科学话语的过度传播。

(字数统计:1218字)

说明性引用

体液学说历史、血型发现过程、日本血液人间学理论

血型与情绪稳定性、决策能力案例

心理暗示机制、社会环境影响

血型系统多样性、统计学研究数据

四种血型健康特征差异

血型在婚恋市场的应用

四种血型性格详细描述

血型与疾病关联研究

性格形成机制分析

血型气质理论的社会学解读

基因与人格关联研究进展

商业资本对血型理论的推动