ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最重要的分类方式,其中A型血的特征由红细胞表面携带的A抗原决定。根据国际输血协会的定义,A型血个体的血清中天然含有抗B抗体,因此在输血时需遵循严格的配型规则——A型血可接受A型或O型血液,但不可输入B型或AB型血液。这种遗传特性源于第9号染色体上的ABO基因位点,父母双方各传递一个等位基因(A、B或O),组合为AA或AO的个体均表现为A型血。

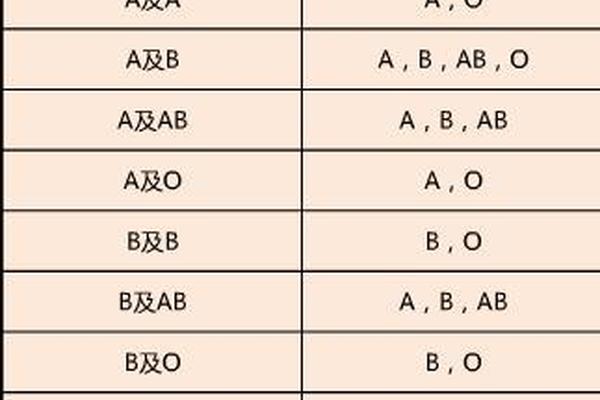

从人类学视角看,A型血在东亚地区的分布比例较高。例如,中国汉族人群中A型血占比约28%,可能与古代农耕文明中群体免疫的适应性演化有关。值得注意的是,A型血并非单一类别,还可细分为A1和A2亚型,其抗原表达强度差异在医学检验中需精准识别以避免误诊。这一生物学特性不仅影响输血安全,也为法医学和亲子鉴定提供了重要依据,例如通过血型遗传规律可推算父母与子女的血型组合可能性。

A型血与性格关联的争议

在流行文化中,A型血常被赋予“严谨自律”“注重细节”等性格标签。这种认知起源于20世纪20年代日本学者古川竹二的假说,他认为A型血人群具有保守、敏感和责任感的特征。社交媒体中关于陈立农的讨论亦体现了此类刻板印象,例如微博用户将其舞台表现力与“A型血追求完美”的特质相关联。

科学界对此持否定态度。复旦大学生命科学学院2011年对1696名高中生的研究表明,血型与五因素性格模型(开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经质)无统计学相关性。日本九州大学2022年的大规模跨文化研究进一步证实,血型性格论缺乏实证基础,本质是“受试者期望效应”引发的认知偏差——当个体接受血型标签后,会无意识强化符合预期的行为。心理学家王力指出,此类伪科学观念可能加剧社会偏见,例如企业招聘中的血型歧视现象。

A型血的健康管理启示

医学研究表明,A型血与特定疾病风险存在微弱关联。例如,《新英格兰医学杂志》曾报道A型血人群罹患胃癌的概率较O型血高20%,可能与幽门螺杆菌易感性有关。A型血个体的低密度脂蛋白胆固醇水平通常较高,心血管疾病预防需更注重饮食调控。

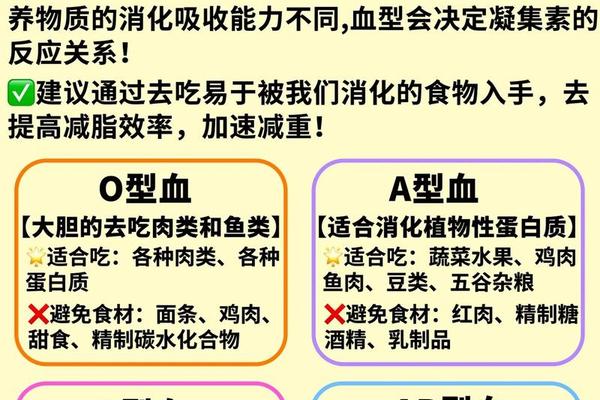

针对这些风险,临床建议A型血人群采取差异化健康策略。在营养学领域,美国自然疗法专家彼得·达达莫提出的“血型饮食法”虽缺乏严谨证据,但其倡导的植物性饮食结构与A型血消化酶特性存在部分契合。更具科学性的做法是结合基因检测与生活习惯评估,例如通过APOE基因分型优化脂代谢管理方案,而非单一依赖血型标签。

血型文化的传播与反思

血型迷信在娱乐工业中已成为特殊营销工具。陈立农官方资料中突出A型血信息,本质上是通过“科学化”标签强化粉丝认同感。这种现象在日本尤为显著,NHK调查显示78%的民众相信血型影响性格,衍生出超过200种血型主题出版物。这种文化传播背后,折射出现代社会对复杂人性的简化认知需求——当个体面对身份焦虑时,血型提供了一种低成本的自我解释框架。

学术界的批判性研究为此敲响警钟。信州大学菊地教授指出,血型决定论与种族主义具有相似认知机制,均通过单一生物特征构建群体优劣论。未来研究应聚焦血型文化的传播动力学,特别是新媒体时代伪科学信息的扩散路径。建议教育部门加强科学素养培育,医疗机构规范血型信息的临床应用,避免生物学特征被异化为社会评价工具。

总结

A型血作为重要的生物标记物,其核心价值应回归医学本质。从陈立农的公众形象讨论延伸,可见血型文化兼具科学性与社会性的双重面向。当前研究证实,血型与性格、命运无必然联系,但其在群体心理中的象征意义仍值得关注。未来研究需打破学科壁垒,在遗传学、社会学交叉领域探索血型认知的形成机制,同时加强科普教育,推动公众建立基于证据的健康观与人生观。