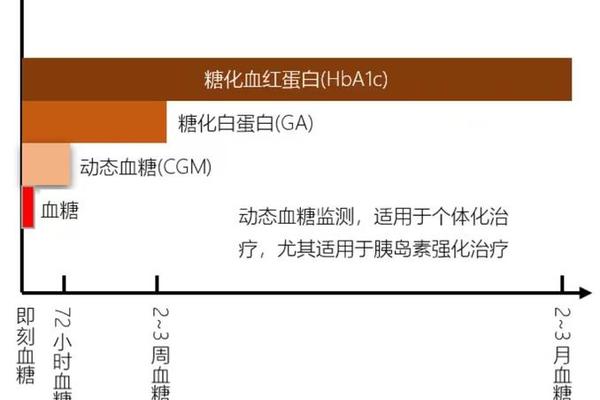

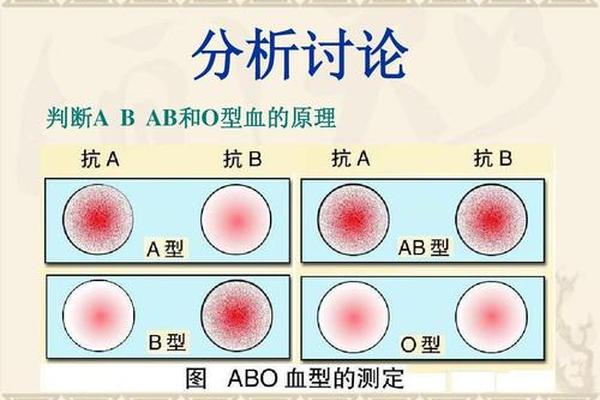

ABO血型系统是人类最早被发现且最重要的红细胞抗原系统之一,其复杂性远超传统认知中的A、B、AB、O四种分类。A型血内部存在多种亚型,其中A1和A2是最主要的两种,分别占A型血人群的99.9%和0.1%左右。A2亚型的核心特征在于红细胞表面仅携带A抗原,缺乏A1亚型特有的A1抗原,且其血清中可能含有少量抗A1抗体。这种差异源于ABO基因的突变:A1亚型由ABOA1等位基因编码,而A2亚型则由ABOA2等位基因控制,后者在基因序列的关键位点(如c.1061delC)发生变异,导致糖基转移酶活性降低,抗原表达减弱。

从分子生物学角度看,A2亚型的抗原性较弱,常规血清学检测中易被误判为O型或A弱表达型。例如,在正向定型试验中,若仅使用抗A试剂而未加入抗A1特异性抗体,A2红细胞可能因抗原密度不足而呈现弱凝集反应。临床实践中需通过补充抗A1单克隆抗体或分子检测手段,才能准确区分A1与A2亚型。这种精准鉴定对输血安全至关重要,尤其是当A2亚型患者需接受血液制品时,误输A1型血液可能引发溶血反应。

中国人群中的A2亚型分布

中国ABO血型分布呈现显著地域差异。根据全国献血机构统计,A型血整体占比约为28%,其中A2亚型的比例极低,仅占A型人群的0.1%-0.3%。一项针对154万献血者的研究显示,中国ABO亚型总体检出率为3.71/万,而A2亚型在其中的占比不足5%,远低于B(A)和B3等亚型。这种低频率与基因突变的历史积累和人群迁徙有关:A2等位基因起源于欧亚大陆西部的古老突变,而东亚人群以A1亚型为主导,可能与自然选择及疾病适应性相关。

值得注意的是,A2亚型的分布并非完全均质。长江流域及华北地区由于A型血整体比例较高(32%-35%),A2亚型的绝对数量相对较多。即使在A型血占比最高的湖南省(35.07%),A2亚型的实际检出率仍不足万分之一。这种极低比例使得A2亚型成为血型研究中的“稀有样本”,其临床数据积累和遗传学研究长期面临挑战。

A2亚型的临床意义与挑战

在输血医学中,A2亚型的误判可能引发严重后果。例如,A2型患者若被误诊为O型并输注O型全血,其血清中的抗A1抗体可能攻击供体红细胞表面的A1抗原,导致急性溶血反应。2018年的一项病例报告显示,一名A2型白血病患者因输血前未进行亚型鉴定,出现血红蛋白急剧下降,后经基因检测才明确病因。此类案例凸显了精准血型分型的必要性。

A2亚型与疾病的关联性逐渐受到关注。研究显示,A型血人群整体更易患消化系统肿瘤,而A2亚型因抗原表达差异,可能对某些病原体(如幽门螺杆菌)的易感性存在特异性。尽管目前尚无直接证据表明A2亚型与特定疾病强相关,但其分子特性为探索血型-疾病相互作用机制提供了独特视角。

研究进展与未来方向

近年来,中国在ABO亚型研究领域取得突破。例如,河南省红十字血液中心通过基因测序发现了3种新型ABO等位基因,其中一种与A亚型相关,为完善全球血型数据库提供了关键数据。此类研究不仅提升了临床检测的准确性,还为器官移植配型、法医学鉴定等应用奠定了基础。

未来研究方向需聚焦于两方面:一是开发高效低成本的A2亚型筛查技术,例如基于PCR-SSP或二代测序的快速分型方法;二是扩大人群队列研究,特别是针对少数民族和地域特异性群体的遗传多样性分析。探索A2亚型在免疫调控和疾病演进中的作用,可能为个性化医疗开辟新路径。

总结与展望

A2亚型作为ABO血型系统中的罕见变异,其低比例(不足A型人群的0.3%)和弱抗原性对输血安全和疾病研究构成双重挑战。尽管现有技术已能通过分子检测实现精准鉴定,但临床实践中仍需加强标准化操作和医护人员培训,以减少误诊风险。

从科学视角看,A2亚型的研究不仅丰富了人类遗传学知识体系,也为探索血型进化、人群迁徙及疾病易感性提供了独特线索。未来,随着基因编辑和单细胞测序技术的发展,ABO亚型的分子机制及其生物学功能有望被进一步揭示。建议建立国家级稀有血型库,整合多中心临床数据,推动这一领域从基础研究向临床转化的跨越。