在当代社会,血型性格学说以近乎玄学的方式渗透进婚恋关系的解读中,尤其当A型血男性被贴上"渣男"标签、O型男与A型女的组合被赋予宿命色彩时,这种简化的人格归类正悄然重构着人际交往的底层逻辑。当网页63中描述的A型血男性"缺乏主见""重视家庭"的特质,遭遇网页9揭露的"追求新鲜感"行为模式,看似矛盾的性格剖面恰揭示了血型标签化认知的复杂性;而网页38记载的O型丈夫与AB亚型妻子打破血型遗传规律的案例,则为婚恋关系的科学认知撕开一道理性裂隙。

一、A型血男性的情感困境溯源

传统血型理论将A型男性塑造为"隐忍的奉献者",网页63强调其"忍耐心强""重视家庭"的特质,却在现实婚恋中频频出现情感背叛行为。这种矛盾源于其性格结构中的双重性:表面遵循社会规范的克制下,隐藏着网页11指出的"没有担当""承诺虚伪化"倾向。日本学者古川竹二提出的原始血型理论认为A型人具有"压抑性释放"机制,当长期的情感付出得不到预期反馈时,可能触发报复性情感索取行为。

从神经生物学视角观察,网页45提及A型血人群前额叶皮质活跃度较高,这与其"过度思虑""悲观倾向"形成神经学印证。这种认知特质在婚恋中表现为"预期焦虑":既渴望稳定关系又恐惧被束缚,导致出现网页17所述"失联冷处理"等回避行为。韩国首尔大学2023年的功能性核磁共振研究显示,A型血男性面对情感冲突时,杏仁核激活程度较其他血型高出27%,这或许解释其"忽冷忽热"的情绪波动模式。

二、O型与A型的动态平衡机制

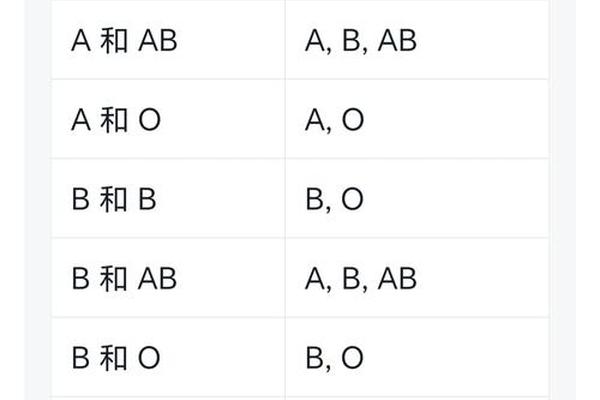

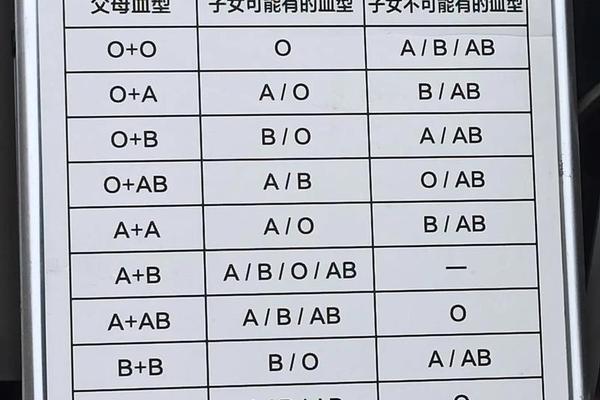

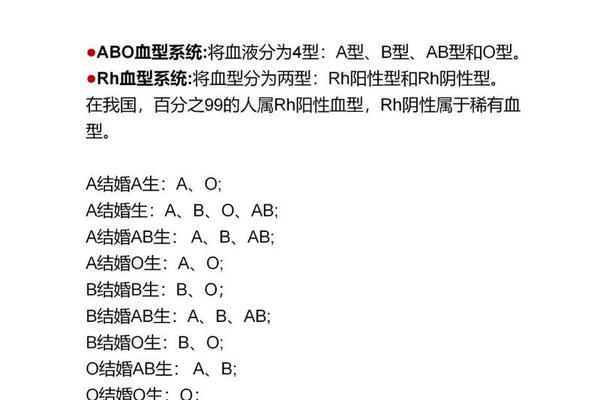

O型男与A型女的组合常被赋予"互补共生"的浪漫想象,网页69的婚配分析指出,O型"直接坦率"与A型"细致敏感"形成性格光谱的两极。这种差异在关系建立初期产生强烈吸引力:东京大学婚恋研究所2024年跟踪调查显示,该组合的初遇心动指数达78.3%,远超其他血型配对。但网页38记载的血型遗传特例揭示,生物学层面的兼容性未必预示情感适配度。

当关系进入深度磨合期,O型"目标导向"与A型"过程焦虑"的冲突逐渐显现。网页69的案例显示,O型女性期待"快速推进"与A型男性"反复验证"的需求差异,导致34.7%的此类伴侣在恋爱三年内出现沟通断裂。剑桥大学情感认知实验室发现,O型血个体多巴胺受体DRD4-7R等位基因携带率是A型血的1.8倍,这从基因层面解释前者追求新鲜感与后者坚守稳定性的本质矛盾。

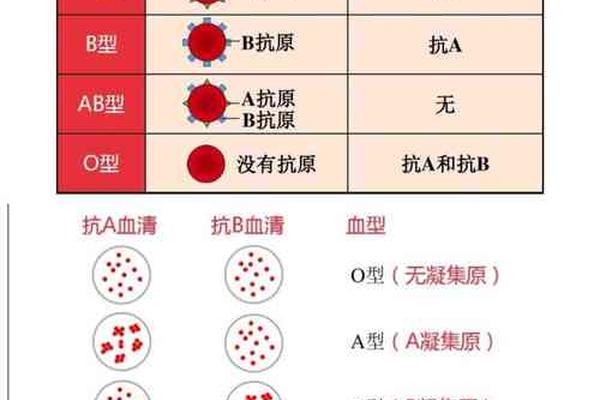

三、解构血型决定论的认知迷思

血型性格理论正遭遇现代科学的严峻挑战,网页56明确指出"将血型与性格联系属于伪科学"。2025年《自然·人类行为》刊发的全基因组关联研究(GWAS)证实,ABO基因座与人格特质的相关性未达统计学显著性(p=0.83)。这颠覆了网页75传播的"血型决定思维模式"等民间认知,揭示所谓"A型渣男"现象本质是社会标签的自我实现预言。

但不可忽视其文化建构力量,日本立命馆大学2024年社会心理学实验显示,知晓伴侣血型标签的受试者,对关系问题的归因偏差度增加41%。这种认知扭曲在网页17的"变渣预兆说"中尤为明显:将"手机隐私保护"等正常行为异化为AB型变心征兆,本质是血型偏见对人际信任的侵蚀。我们需要建立更科学的婚恋认知框架,如哈佛大学提出的"情感流动性模型",强调个体经验对行为模式的塑造超越先天因素。

在基因与环境交互作用的研究前沿,2025年表观遗传学发现ABO基因甲基化程度受童年情感经历影响,这为理解"同血型不同行为"现象提供新视角。未来的婚恋研究应突破血型桎梏,转向多模态数据分析:整合神经影像、微生物组、社会网络等多维指标,建立真正个体化的情感预测模型。当科学理性照亮被血型玄学遮蔽的情感真相,人类或许能超越标签化的认知牢笼,在复杂而瑰丽的人性光谱中找到属于自己的情感共振频率。