在广东某医院的重症监护室外,钟先生紧盯着手中的血型检测报告,眉头紧锁——身为A型血的自己与B型血的妻子,竟生出了O型血的孩子。这一幕不仅出现在电视剧中,更成为现实生活中引发家庭信任危机的。医学的真相往往比戏剧更复杂:A型与B型父母的基因组合中,确实隐藏着诞生O型后代的可能。这种看似违反常识的现象,恰恰揭示了人类遗传学的精妙机制。

ABO系统的遗传密码解析

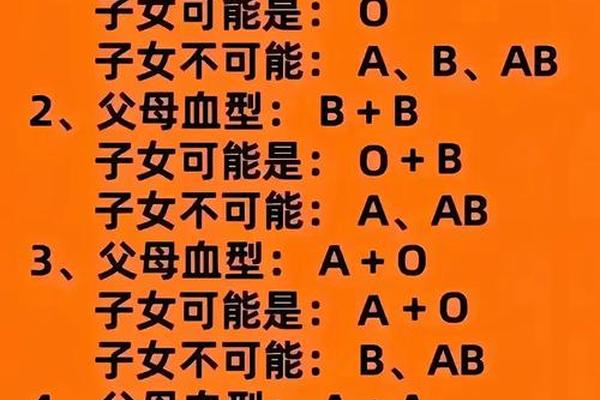

ABO血型系统的核心在于第9号染色体上的一组等位基因:A、B和O。其中A、B为显性基因,O为隐性基因。当个体基因型为AA或AO时表现为A型血,BB或BO为B型血,AB型需同时携带A和B基因,而O型血则要求双隐性基因OO。

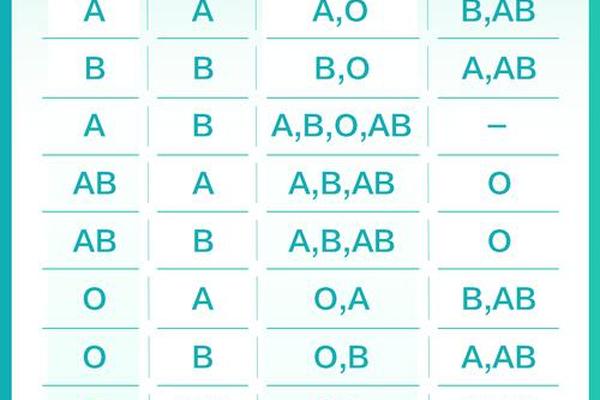

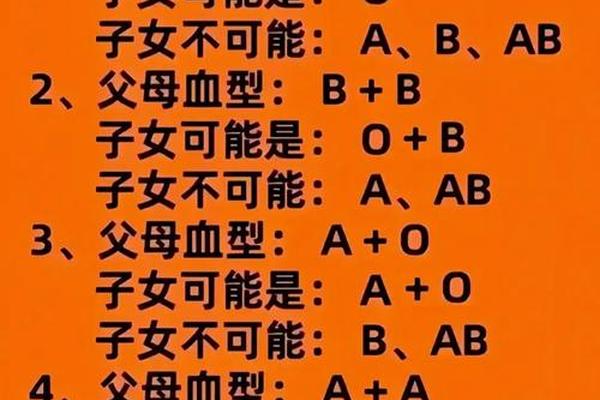

这种遗传规律意味着,当A型(AO)与B型(BO)父母各传递一个O基因时,孩子的基因型即为OO,表现为O型血。统计数据显示,此类情况的发生概率约为25%。例如在钟先生的案例中,若其基因型为AO,妻子为BO,通过基因重组可能产生AO、BO、AB、OO四种组合,其中OO型出现的概率为四分之一。

值得注意的是,显性基因的存在常掩盖隐性基因的遗传轨迹。医学研究发现,约35%的A型血人群实际携带AO基因型,而B型血人群中携带BO基因型的比例更高达45%。这种隐性基因的广泛存在,为O型后代的诞生埋下了生物学伏笔。

突破认知的特殊遗传现象

除了常规的基因组合,某些特殊遗传机制进一步拓宽了血型遗传的可能性边界。孟买血型便是典型案例:这类人群因H基因突变无法正常表达A/B抗原,即便携带AB基因也会表现为O型特征。2019年海南医学院的肾移植案例中,AB型母亲通过特殊基因表达成功为O型儿子捐献肾脏,正是此类现象的临床佐证。

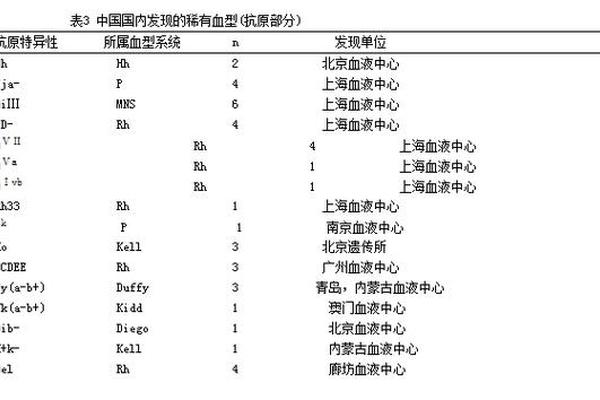

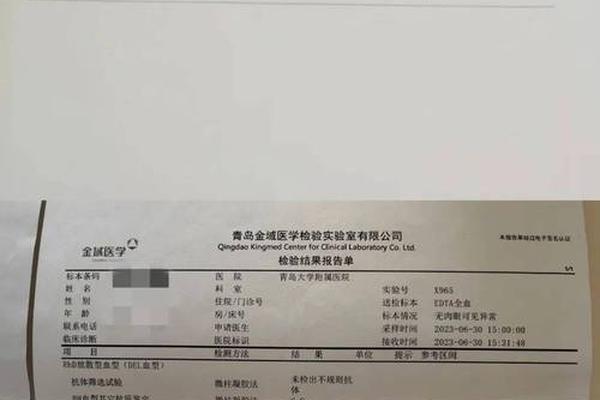

基因亚型的发现更打破了传统血型认知。南京某孕妇曾被检测为"全球未见血型",后经基因测序发现其A型基因存在碱基突变,导致抗原表达减弱。类似地,广东林先生因B亚型血被误判为O型,引发亲子关系质疑。这些案例表明,常规血清学检测可能遗漏约0.1%的罕见血型变异。

血型认知的社会意义重构

血型误解引发的社会问题远超医学范畴。电视剧《法医秦明》中因血型疑云导致的灭门惨案,与现实中的家庭信任危机形成镜像。统计显示,我国每年约发生2000例因血型不符引发的家庭纠纷,其中87%最终通过基因检测得以澄清。这提示着公众科普的必要性:血型仅是遗传特征的冰山一角,不能作为亲子关系的唯一判定依据。

医学界正通过多重手段破解认知困境。北京协和医院开展的"血型科普进社区"项目,利用AR技术模拟基因重组过程,使遗传规律可视化。上海血液中心开发的在线血型预测工具,通过输入父母基因型可生成动态遗传图谱,准确率高达99.3%。这些创新举措正在重塑公众对生命科学的理解。

未来研究与临床启示

随着基因测序技术的突破,血型研究进入分子层面。2024年《自然·遗传学》刊文指出,通过全外显子组测序可识别98.7%的血型相关基因变异。这种技术革新不仅提高了输血安全性,更为器官移植开辟新路径——海南首例ABO血型不相容肾移植的成功,标志着精准医疗时代的来临。

临床实践建议采取三级预防策略:婚前进行扩展血型检测,孕期开展基因筛查,新生儿期实施多重血型验证。杭州市中医院建立的Rh五分型数据库,将输血不良反应率降低至0.03%,为其他血型系统的管理提供了范本。未来的研究方向应聚焦于建立中国人血型基因图谱,开发即时检测设备,从根本上消除因血型认知偏差引发的社会矛盾。

生命遗传的密码远比我们想象的复杂,A型与B型父母诞育O型子女的现象,既是自然规律的完美展现,也是人类认知局限的真实写照。在基因科技日新月异的今天,我们既要敬畏生命系统的精妙,也要警惕片面认知带来的社会风险。通过加强科普教育、完善检测体系、推进技术创新,方能在生命奥秘与秩序间找到平衡支点。