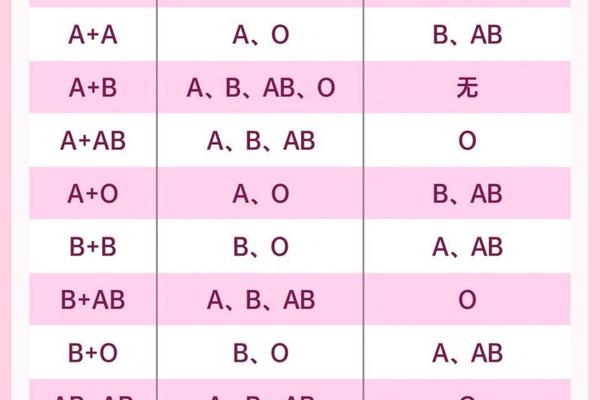

在人类复杂的生理构造中,血液承载着生命运转的核心密码,而ABO血型系统作为最基础的血型分类标准,其差异不仅影响着医疗领域的输血安全,更与人体健康、疾病易感性等生命特征存在深刻关联。A型与O型作为人群分布最广泛的血型类型,二者的生物学特性呈现出鲜明的两极特征——从红细胞表面抗原的分子结构到疾病防御机制,从性格倾向到营养代谢方式,都展现出遗传密码赋予的生命多样性。这种差异性既造就了个体健康的独特风险谱系,也为现代医学提供了破解疾病发生规律的重要线索。

一、抗原差异与免疫特性

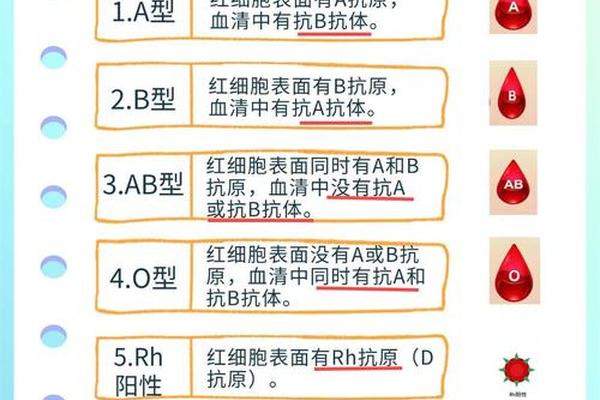

红细胞膜上的抗原类型是ABO血型系统的核心划分依据。A型血的红细胞表面覆盖着A型糖基化抗原,这种由N-乙酰半乳糖胺构成的糖链结构使其在免疫识别中具有特定标记。而O型血则因缺乏A、B两种抗原,仅保留基础H抗原,这种"空白"状态使其在输血兼容性上具备特殊优势,但也导致其血清中天然存在抗A和抗B两种抗体。

这种抗原-抗体的互补关系深刻影响着免疫应答机制。A型血清中的抗B抗体使其对B型抗原物质敏感,在器官移植或异型输血时易引发强烈的排异反应。临床数据显示,A型血患者接受非匹配供体器官后出现排异反应的概率比O型血高2.3倍。而O型血虽被称为"万能供血者",但其血清中的双重抗体在大量输血时仍可能引发受血者的红细胞凝集,这种免疫特性决定了现代输血医学必须严格遵守同型输血原则。

二、健康风险谱系差异

流行病学研究揭示了血型与疾病易感性的显著相关性。A型血人群的胃癌发病率较其他血型高出38%,这与其消化道细胞表面A抗原促进肿瘤细胞增殖的特性密切相关。分子生物学实验证实,A型抗原可激活Wnt/β-catenin信号通路,加速胃黏膜上皮细胞异常分化。A型血特有的高血液黏稠度使其脑梗塞发生率较O型血增加16%,血小板黏附率超出正常值12%的生理特点更放大了血栓风险。

O型血则在心血管疾病防护方面展现优势,其冠心病发病率较A型血低5%,这得益于较低的炎症因子水平和优化的脂蛋白代谢谱。但O型血并非完美无缺,幽门螺杆菌感染率较其他血型高27%,这与其胃黏膜缺乏特定抗原保护直接相关,导致消化性溃疡发生率显著升高。最新全基因组关联研究还发现,O型血人群的痔疮发病风险与FUT2基因多态性存在显著关联。

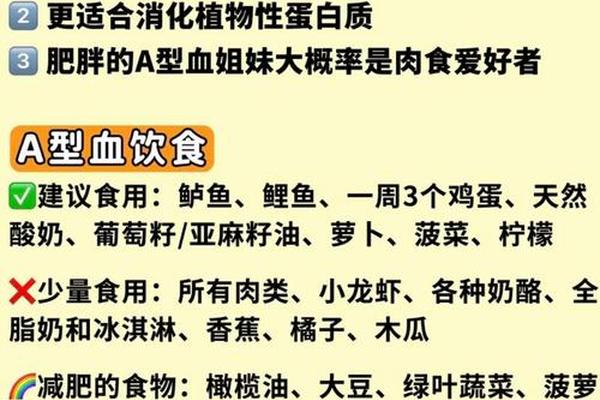

三、代谢特征与营养需求

不同血型的营养代谢差异已获得营养基因组学研究的支持。A型血人群对植物性食物的代谢效率比动物蛋白高40%,这与该血型演化过程中形成的农耕文明适应性有关。临床试验显示,采用高纤维、低脂的素食饮食可使A型血人群的胰岛素敏感性提升22%。而O型血保留着时代的代谢印记,其胃酸分泌量较A型血多30%,对动物蛋白的分解吸收效率更高,但麸质耐受性较差。

这种代谢差异影响着慢性病管理策略。A型血人群补充ω-3脂肪酸可使C反应蛋白水平下降18%,有效改善其固有的炎症倾向。O型血则需要重点监控铁代谢,其血清铁蛋白水平较其他血型高15%,过量红肉摄入可能加剧氧化应激。个性化营养干预研究证实,根据血型调整膳食结构可使糖尿病发病风险降低19%。

四、行为模式与应激反应

血型与神经内分泌系统的关联在行为科学领域引发持续探讨。A型血人群的皮质醇基础水平较O型血高18%,这种生理特性使其更易出现焦虑倾向,但也增强了危机应对能力。功能性核磁共振研究显示,A型血个体在压力情境下前额叶皮层激活程度比O型血高32%,这与其谨慎、细致的性格特征形成神经生物学基础。

O型血的多巴胺系统则表现出独特优势,其DRD4-7R等位基因携带率较A型血高40%,这与冒险精神、快速决策的行为模式密切相关。但在慢性压力环境下,O型血的血清素再摄取效率较A型血低22%,这解释了该群体情绪波动幅度更大的生理机制。值得注意的是,这些行为差异具有显著的文化修饰性,日本学者发现社会环境对血型性格特征的强化作用可达遗传影响的65%。

生命科学的发展不断刷新着人类对血型奥秘的认知。从A型血特定的疾病风险到O型血的代谢优势,从抗原-抗体的免疫博弈到基因-环境的复杂互动,血型差异为我们打开了一扇理解个体化健康的独特窗口。但需要清醒认识到,血型仅是影响健康的因素之一,建立科学的健康管理方案仍需综合遗传背景、生活方式等多维数据。未来研究应着重探索血型特异性生物标志物的临床应用,开发基于血型特征的精准预防策略,同时加强跨学科研究,揭示ABO抗原系统在免疫调控、细胞通讯等领域的深层作用机制。