在人类皮肤上,痣的存在如同星图般神秘而普遍,这些或深或浅的色斑既是生物演化的产物,又承载着文化赋予的象征意义。当一颗针尖大小的色素沉淀被冠以"痣相"之名,当直径超过6毫米的皮损被称为"巨痣",其背后不仅隐藏着医学对细胞增殖的理性解读,更交织着东方相术对命运轨迹的玄妙揣度。这种微观与宏观的双重视角,构成了人类认知痣现象的独特光谱。

一、医学定义中的痣体分型

在皮肤医学体系中,痣的本质是黑素细胞在真皮或表皮层的良性聚集。根据《默沙东诊疗手册》的临床分类,针尖大小的痣(直径<3mm)多属于普通后天性色素痣,这类皮损在儿童期开始显现,呈现规则圆形、边缘清晰的形态特征。而超过5毫米的发育不良痣则可能出现边缘模糊、颜色混杂等非典型特征,其组织结构可能同时包含交界痣和复合痣成分。

从组织学观察,微小痣多表现为皮内痣或交界痣,痣细胞巢局限在特定层面,具有较低的增殖活性。而直径超过20厘米的先天性巨痣则涉及多层皮肤结构,其痣细胞可能深入真皮网状层甚至皮下组织,这种三维空间的广泛分布显著提升了恶变风险。临床数据显示,先天性巨痣患者发生黑色素瘤的概率较常人高出10-20倍,这种量变引发的质变,正是医学关注大尺寸痣的核心动因。

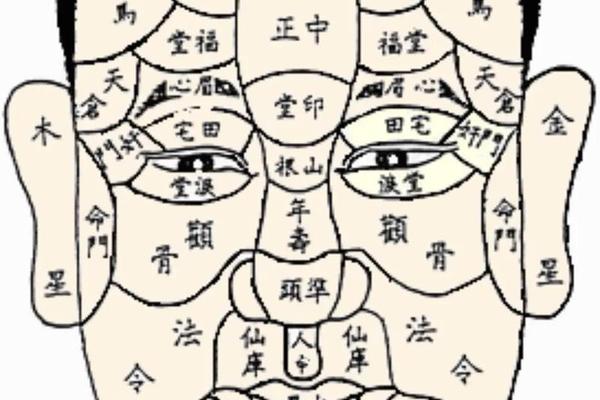

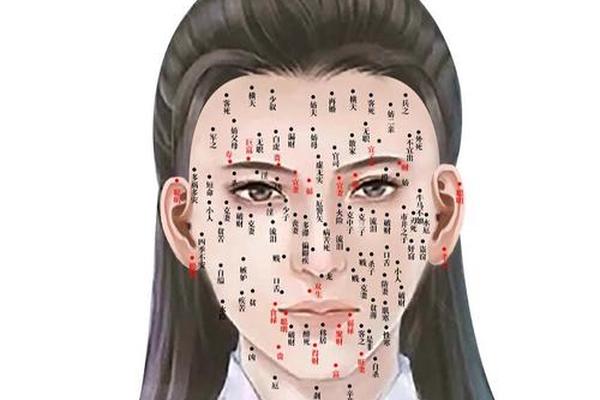

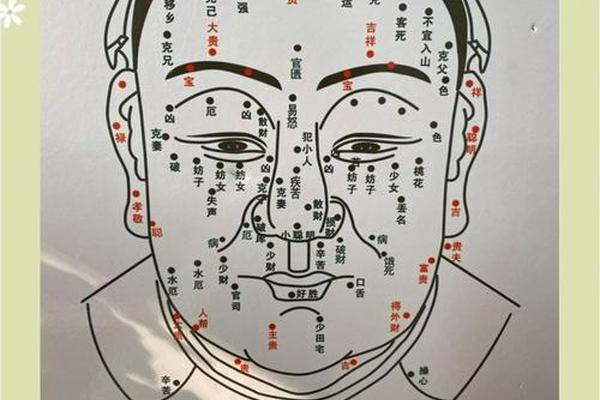

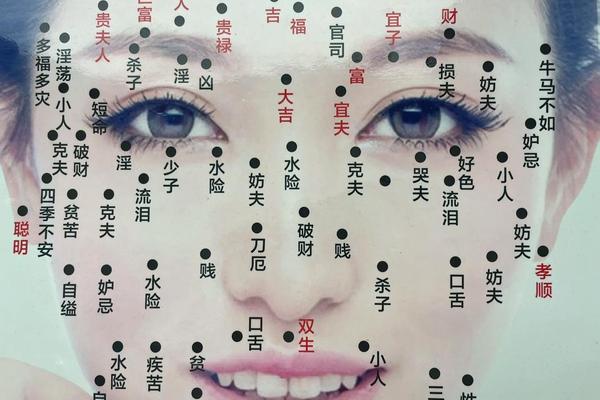

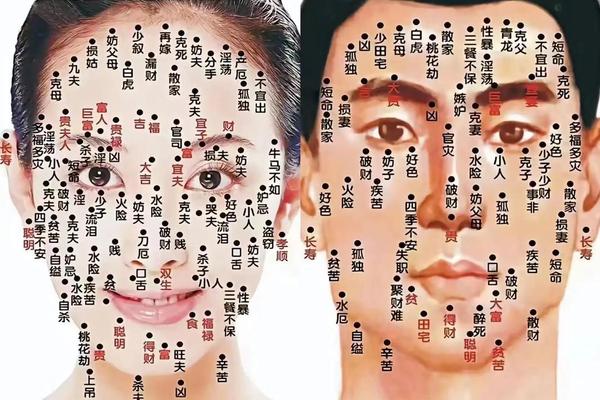

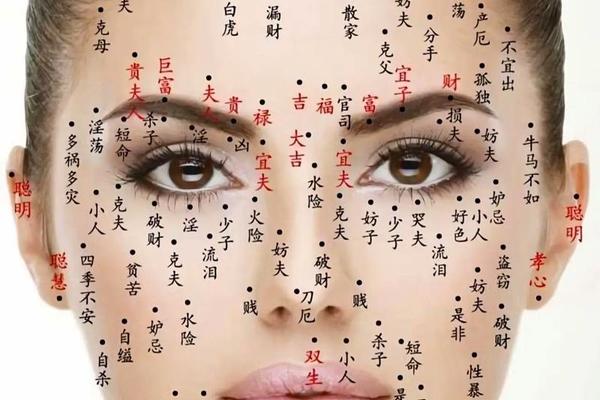

二、痣相学中的尺寸隐喻

在东方面相学体系中,痣的尺寸承载着独特的符号意义。古相书《神相全编》记载:"粟米之痣藏福运,铜钱之斑主祸殃",将芝麻粒大小的痣视为善痣,而超过黄豆尺寸的则归为恶相。这种认知源于古代观察经验——微小痣体往往边界清晰、色泽均匀,符合传统审美对"圆满"的追求;而大尺寸痣常伴随形态不规则、毛发异常生长等特征,易引发病理联想。

现代相术研究者提出"能量场"理论,认为直径超过6毫米的痣会形成独立的气场漩涡。如位于眉心的巨痣可能干扰"印堂"能量流通,而足底的超大痣则可能改变人体与地磁场的交互模式。这种玄学解释虽缺乏科学依据,却反映出人类对体表标记的深层心理投射——将肉眼可见的生理特征与命运轨迹建立象征性关联。

三、风险维度的临界差异

从临床医学视角,尺寸是评估痣体风险的重要指标。美国皮肤癌基金会提出的ABCDE法则明确将6毫米作为,超过此标准的痣体发生结构异变的概率提升3倍。显微镜下观察显示,直径超过1cm的痣体常出现血管增生、基质纤维化等微环境改变,这些病理特征可能为黑素瘤提供生长温床。

值得关注的是,微小痣群集现象同样具有警示意义。研究显示,体表存在超过50个针尖痣的个体,其黑色素瘤发病率较常人增加5倍。这种"数量风险"与"质量风险"的并存,提示临床评估需建立多维指标体系。最新《皮肤肿瘤诊疗指南》建议,对密集分布的微小痣群(每平方厘米>5个)应进行周期性数字影像监测。

四、干预策略的尺度考量

在治疗决策层面,尺寸差异直接决定干预方式。激光治疗通常适用于3毫米以下的浅表痣,其选择性光热作用能精准破坏表皮层黑素细胞。而对超过5毫米的皮损,手术切除成为首选方案——不仅能彻底清除深部痣细胞,还可获取完整组织标本进行病理分析。临床数据显示,直径超过1cm的痣体采用激光治疗后,复发率高达38%,而手术切除的复发率仅为2%。

特殊部位的巨痣处理更需谨慎。如面部危险三角区的超大痣,既要考虑彻底切除癌变风险组织,又需运用皮瓣移植技术进行美学重建。近年发展出的三维成像技术,可术前模拟不同切除范围对容貌的影响,将医源性创伤降至最低。这种精准医疗理念,标志着痣体治疗从"除病"向"修形"的范式转变。

从医学实验室到相术典籍,从激光探头到命运罗盘,人类对痣的认知始终在理性与玄学之间寻求平衡。未来研究或许可以建立跨学科分析模型,将中医经络理论、分子生物学标记与人工智能影像识别相结合,构建更全面的风险评估体系。正如《外科正宗》所言:"观形察色,须知表里相应",唯有打破学科壁垒,方能真正解开这些皮肤密码的终极意义。对于普通个体而言,定期皮肤自查、理性看待传统文化符号、及时寻求专业诊疗,才是对待体表标记最科学的态度。