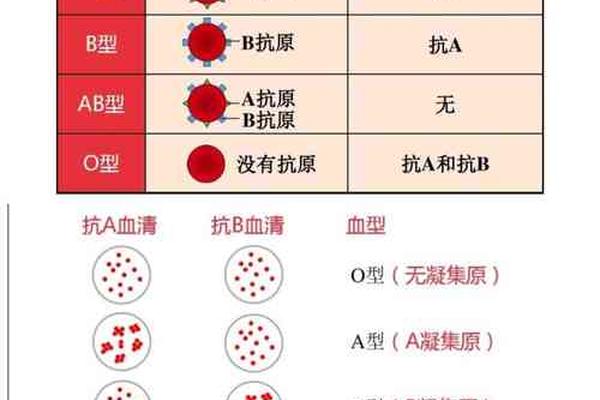

A型血作为ABO血型系统中占比最高的人群(占全球人口约41%),其生理特征与疾病易感性展现出独特的生物学关联。多项大规模研究表明,A型血人群在消化系统、心脑血管及癌症风险上存在显著倾向性,这可能与红细胞表面A抗原的免疫特性密切相关。

在消化系统疾病方面,A型血的血液黏稠度较高,红细胞聚集性增强,导致胃肠蠕动和消化功能相对较弱。上海交通大学一项长达25年的追踪研究显示,A型血人群患胃癌的风险比非A型血者高18%,结直肠癌风险增加22%。科学家推测,A抗原可能通过影响胃黏膜细胞表面糖蛋白结构,增加幽门螺杆菌的黏附概率,从而导致慢性炎症和癌变风险。

而在心脑血管领域,美国马里兰大学对60万人的研究发现,A型血人群在60岁前发生早发性中风的风险比O型血高16%。其机制可能与A型血人群的凝血因子Ⅷ浓度偏高相关,这种蛋白质会促进血小板聚集,增加血栓形成概率。值得注意的是,A型血并非全然劣势——其对疟疾的天然抵抗力在进化中具有优势,这可能解释了A型血在非洲疟疾高发地区的高分布比例。

二、性格特质的争议性

尽管科学界普遍认为血型与性格无直接关联,但A型血人群的"完美主义""谨慎负责"等标签仍在东亚文化中根深蒂固。日本学者古川竹二1927年提出的血型性格说,将A型血描述为"保守内敛、追求秩序"的代表。现代心理学研究发现,这种刻板印象可能形成自我实现预言——部分A型血个体在社会期待下主动强化相关性格特征。

从生理机制看,A型血人群血浆中单胺氧化酶活性较低,可能导致神经递质代谢差异。但2025年日本九州大学对1.2万人的研究证实,这种酶活性差异与具体性格维度并无统计学关联。值得关注的是,A型血人群的焦虑水平在压力实验中确实呈现较高趋势,这可能与HPA轴(下丘脑-垂体-肾上腺轴)的应激反应模式相关,而非血型本身的直接作用。

三、遗传进化的适应性

A型血的形成可追溯至2.5万年前的新石器时代,其基因突变(rs8176719位点的G缺失)被认为是人类适应农业文明的进化选择。A抗原的糖基转移酶基因(ABO基因)不仅决定血型,更参与肠道菌群调节——研究发现,A型血人群肠道中双歧杆菌丰度较高,这可能优化了其对谷物饮食的消化吸收能力。

在疾病选择压力下,A型血展现出独特的生存优势。非洲疟疾研究显示,A抗原能干扰间日疟原虫的红细胞入侵机制,使A型血感染率比O型血低30%。这种进化优势在农业社会得以强化,因为定居生活带来的传染病风险需要更强的免疫适应性。但现代高脂饮食环境却使A型血的血液高凝特性成为心血管疾病的潜在诱因,形成典型的"进化失配"现象。

四、社会文化的象征性

在日本、韩国等东亚社会,A型血被赋予"模范生"的文化意象。企业招聘时,A型血常被视为"细致可靠"的代名词,2024年首尔职场调查显示,37%的HR承认会优先考虑A型血应聘者。这种社会认知催生出独特的"血型婚恋匹配"现象,日本婚介机构数据显示,AB型与A型组合的婚姻稳定性评分最高,达82.6分。

但学界对这种文化现象持批判态度。东京大学社会学教授指出,血型标签实质是简化的人格分类法,其流行反映现代社会对复杂人性的认知焦虑。值得注意的是,中国年轻群体中兴起的"血型MBTI"测试热潮,将A型血与ISTJ人格类型相关联,这种跨文化符号的融合重构,展现出全球化时代身份认同的新形态。

A型血的特殊性体现在生物学特征与社会文化符号的双重维度。从胃癌风险增加16%到中风概率升高,从农业文明的适应性到现代疾病的易感性,这种血型如同进化留下的矛盾印记。尽管其与性格的关联缺乏科学依据,但文化建构的影响力仍不容忽视。

未来研究需在分子层面深入解析ABO基因的多效性,例如2024年《自然·遗传学》已发现ABO基因与IL-6炎症因子的调控关联。建议A型血人群重点关注胃肠镜筛查与心血管监测,同时理性看待文化标签。血型不应成为健康管理的唯一坐标,均衡饮食(如增加膳食纤维)、定期运动等综合干预,才是对抗遗传风险的有效策略。正如进化生物学家所言:"我们的基因写就过去,但生活方式书写未来。