血型作为人类遗传的重要标记,不仅承载着生命科学的奥秘,更与健康、性格等话题紧密相连。当母亲为A型血时,孩子可能继承哪些血型?这些血型是否具有优劣之分?本文将从遗传机制、健康关联、社会认知等角度,系统探讨这一问题的科学本质与社会意义。

一、血型遗传的基本规律

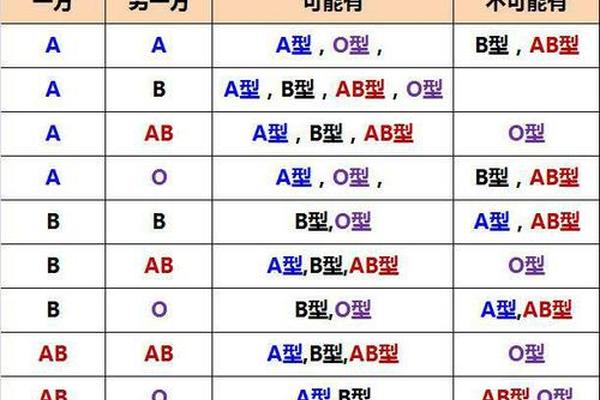

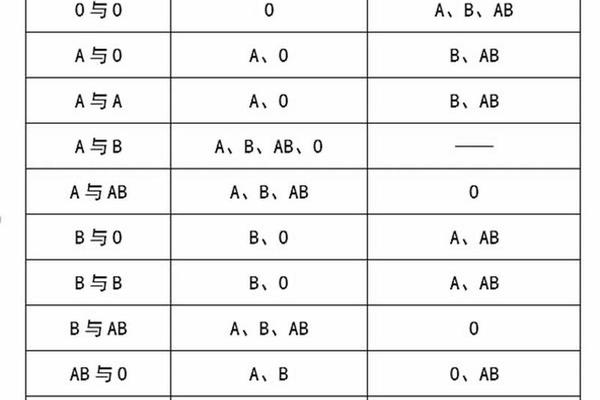

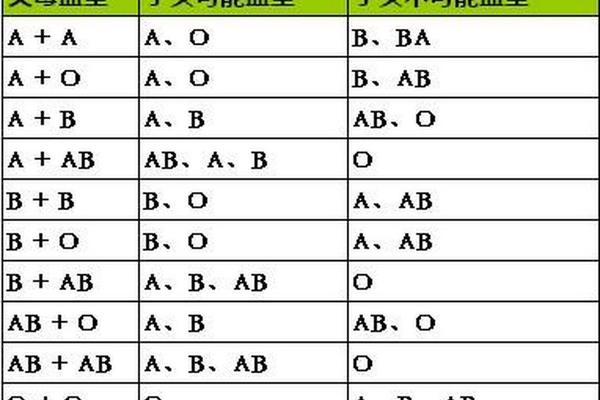

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。A型血母亲的基因型可能是AA(纯合)或AO(杂合),而父亲的血型将直接影响孩子可能获得的基因组合。例如,若父亲为O型(基因型OO),孩子将从母亲处获得A或O基因,从父亲处必然获得O基因,因此孩子可能为A型(AO)或O型(OO)。

当父亲血型为B型时,情况更为复杂。若父亲基因型为BB,孩子将获得B基因;若为BO,则可能传递B或O基因。此时母亲A型(AO)与父亲B型(BO)结合,孩子可能出现的血型包括A型(AO)、B型(BO)、AB型(AB)或O型(OO)。由此可见,母亲为A型时,孩子可能呈现的血型范围取决于双亲基因型的组合。

二、血型与健康关联研究

在医学领域,不同血型与疾病易感性的关联始终是研究热点。哈佛大学公共卫生学院的研究表明,O型血人群心脏病风险最低,而A型血与胃癌发病率存在正相关性,可能与胃酸分泌特性及幽门螺杆菌易感性相关。AB型血因缺乏抗A、抗B抗体,输血兼容性较高,但研究显示其冠心病风险较O型血增加23%。

对于新生儿健康,A型血母亲若与Rh阴性血型父亲结合,需警惕新生儿溶血病风险。当胎儿遗传父亲的Rh阳性基因时,母体可能产生抗体攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血等严重后果。这种免疫冲突与血型优劣无关,而是基因组合引发的生理反应。

三、血型优劣的社会认知

日本学者古川竹二提出的"血型性格论"曾引发广泛讨论,认为A型血人群细致严谨,B型血活泼外向。此类观点虽缺乏严谨科学证据,却深刻影响着社会认知。调查显示,部分企业在招聘中隐性偏好特定血型,A型血常被认为适合精密工作。这种认知偏差可能导致非理性的社会评价。

在医疗实践中,所谓"万能血型"的误解仍需澄清。O型血虽因缺乏A、B抗原可紧急输注给其他血型患者,但其血浆中含抗A、抗B抗体,大量输注仍可能引发溶血反应。AB型血作为"万能受血者"也仅限于红细胞输注,血浆输注仍需严格配型。

四、科学理性看待血型差异

从生物进化视角看,血型多样性是人类适应环境的产物。研究表明,不同血型在抵御特定病原体方面各具优势:O型血对疟疾抵抗力较强,而A型血可能更适应农业文明后的饮食结构。这种差异体现的是自然选择的平衡智慧,而非优劣等级。

现代基因研究为血型认知带来新维度。2023年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因不仅决定红细胞抗原,还可能通过调控炎症因子影响代谢疾病进程。这提示我们,血型研究应超越表象分类,深入分子机制层面。

血型本质上是中性的遗传特征,所谓"最佳血型"的判定缺乏科学依据。母亲为A型血时,孩子可能出现的AB、A、B、O血型各有其生物学意义。未来研究应聚焦血型与疾病关联的分子机制,破除社会认知中的伪科学观念。建议公众理性看待血型差异,将健康管理重点置于科学饮食、定期体检等可干预领域,而非纠结于先天遗传特征。