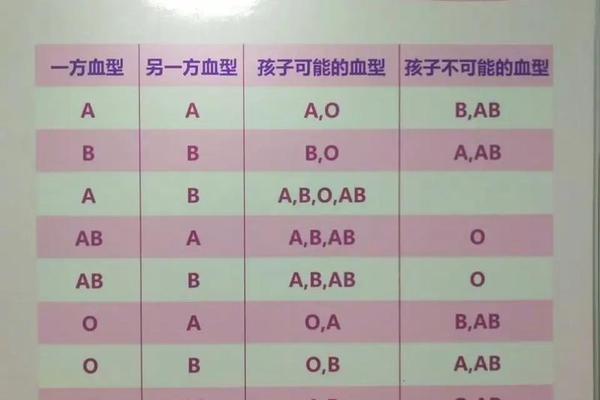

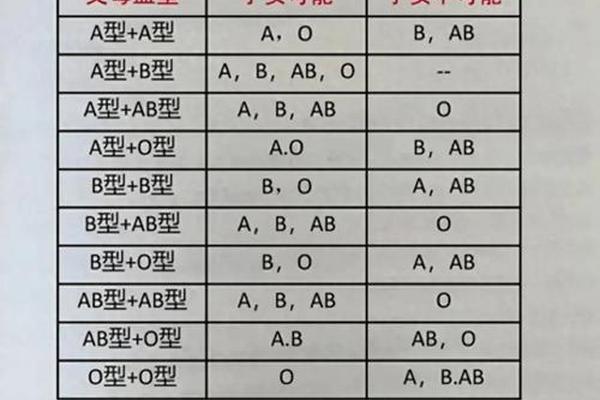

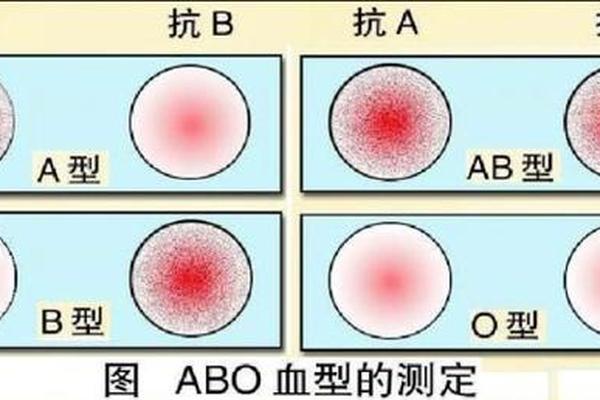

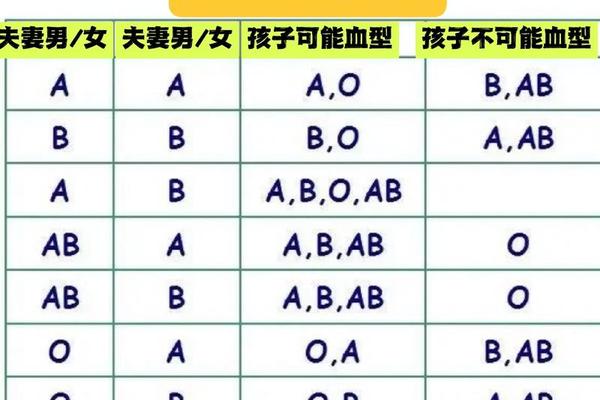

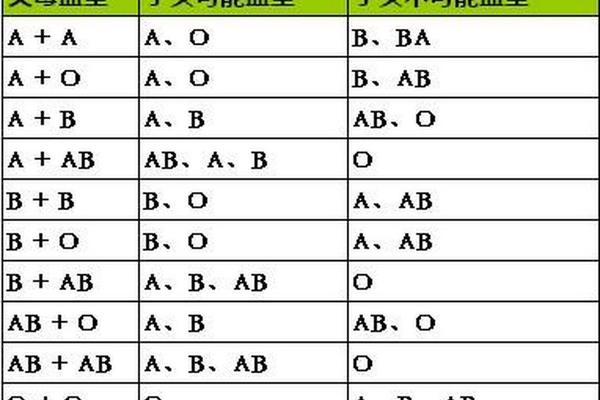

血型作为人类遗传特征的重要标记,其分类基于红细胞表面抗原的差异。在ABO血型系统中,A型血的特征是红细胞膜上携带A抗原,血清中则含有抗B抗体。这一生物学特性不仅决定了输血兼容性,还与遗传规律密切相关。父母血型的组合会通过孟德尔遗传定律影响子女的血型,例如A型血与A型血结合时,子女可能为A型或O型,但不可能出现B型或AB型。这种看似清晰的遗传逻辑背后,实则隐藏着基因突变、抗原表达异常等复杂因素,这使得血型仅能作为亲子关系的初步筛查工具,而非决定性证据。

血型A的遗传机制涉及显性与隐性基因的交互。A基因(显性)和O基因(隐性)的组合可表现为A型或O型,而双A基因组合则必然为A型。值得注意的是,ABO血型系统并非孤立存在,其表达可能受到其他罕见血型系统(如Rh、Kell等)的干扰。例如,某些亚型血(如A亚型)因基因启动子区域的碱基突变或缺失,可能导致抗原表达减弱,进而造成血型鉴定误差。这种生物学复杂性解释了为何血型遗传规律表仅能作为参考,无法覆盖所有遗传可能性。

血型亲子鉴定的原理与应用

血型亲子鉴定的核心逻辑基于ABO系统的显性遗传规律。通过比对父母与子女的血型组合,可排除部分不匹配的亲子关系。例如,若父母均为O型血,子女不可能出现A、B或AB型;若父母分别为A型和B型,则子女可能拥有所有四种血型。这一方法在早期被广泛应用于法医学和家庭纠纷中,但其局限性也显而易见:血型仅能排除亲子关系,而无法确认生物学关联。

在实际应用中,血型鉴定的误差来源多样。例如,新生儿可能因母体抗体干扰或红细胞抗原性弱而导致血型误判。基因重组或突变可能打破常规遗传规律。临床案例显示,一名A型血母亲与O型血父亲曾诞下B型血子女,后经基因检测发现母亲实际为AB亚型。这类案例揭示了传统血型对照表的不足,也凸显了DNA检测的必要性。

血型鉴定的科学局限与争议

尽管血型遗传规律表被广泛传播,其科学价值却备受争议。研究指出,ABO血型系统仅覆盖人类基因组的一小部分,而DNA中约30亿个核苷酸的随机组合使得个体遗传多态性远超血型范畴。例如,DNA亲子鉴定通过分析STR(短串联重复序列)位点,其准确率可达99.99%以上,而血型鉴定的排除准确率不足50%。

学术界普遍认为,血型鉴定在医学史上的意义更多体现在输血安全领域,而非亲子关系确认。世界卫生组织数据显示,全球约95%的人口属于ABO系统,这意味着血型重复概率极高。例如,中国O型血人群占比达41%,即使非亲生子女也有较大概率与父亲血型一致。这种统计学特性进一步削弱了血型鉴定的可靠性。

现代技术对传统方法的革新

随着三代测序技术的出现,血型鉴定进入基因层面。该技术通过直接读取DNA序列,可精准识别ABO基因的编码区及调控区域变异,从而解决传统血清学方法难以判定的疑难血型。例如,对ABO基因第7外显子的测序能发现1054位点的碱基缺失,这类突变可导致抗原表达异常。相较于血型对照表的粗略推断,基因测序将亲子鉴定的科学性提升至分子生物学高度。

未来研究方向可聚焦于多基因联合分析。例如,结合HLA基因分型与STR检测,可将亲子鉴定准确率无限逼近100%。针对亚型血的流行病学研究有助于完善现有遗传模型。例如,中国南方地区B亚型的高发特征提示地域性遗传差异,这为优化血型数据库提供了新思路。

血型A作为ABO系统的核心类别,其生物学意义在于抗原-抗体相互作用的特异性,而血型亲子鉴定对照表则反映了显性遗传的基本规律。基因突变的普遍性、血型系统的复杂性以及人群分布的高重复性,共同限制了血型在亲子关系判定中的价值。

当前,DNA检测已成为亲子鉴定的金标准,其通过多基因位点分析实现了近乎绝对的准确性。建议公众在需要确认亲子关系时,优先选择DNA鉴定而非依赖血型对照表。未来研究可探索血型与其他遗传标记(如mtDNA、Y染色体)的联合应用,以构建更全面的亲权判定体系。血型科学的进步不仅关乎个体家庭,更对法医学、遗传学乃至人类学具有深远意义。