在当代社会的健康议题中,"血型贵族"的概念时常成为热议焦点。其中,A+型血液作为ABO血型系统与Rh血型系统的双重载体,既承载着人类遗传的普遍规律,又因某些民间传说被赋予神秘色彩。数据显示,A型血约占全球人口的34%,其中Rh阳性占比超过99%,这种看似普通的血型却在健康管理、遗传医学和社会文化层面展现出复杂而独特的面向。

遗传机制的科学解析

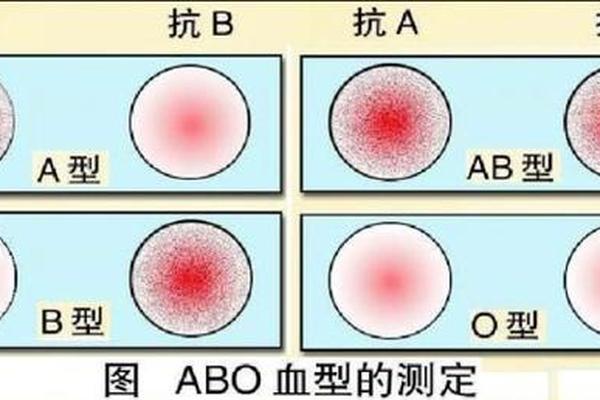

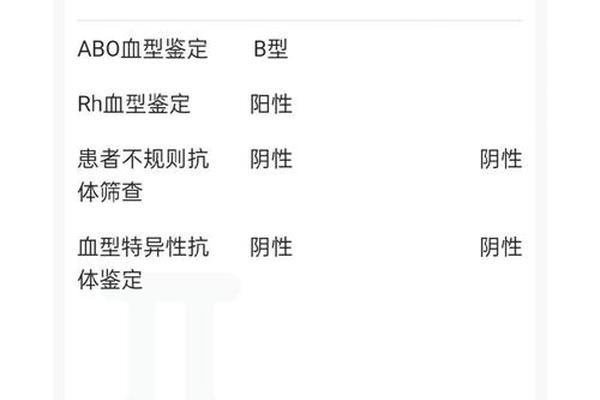

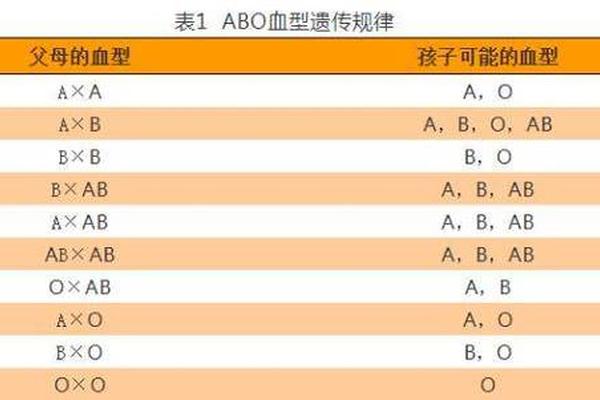

A+型血液的形成遵循严格的孟德尔遗传定律。从ABO系统来看,A型血的基因型可以是IAIA(纯合显性)或IAi(杂合显性),其红细胞表面携带A抗原,血浆中天然存在抗B抗体。叠加Rh系统中的D抗原阳性特征,A+型血液的遗传密码由第9号染色体上的ABO基因与第1号染色体上的RHD基因共同决定。

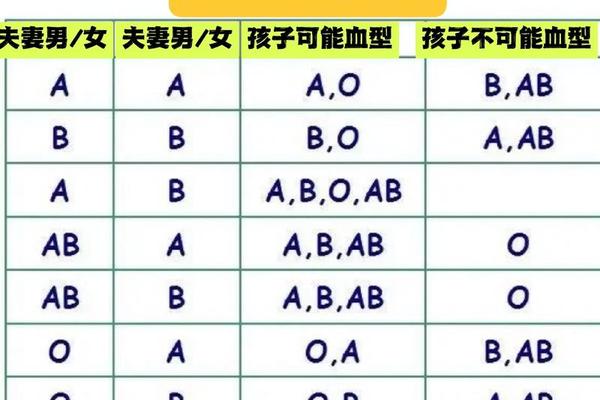

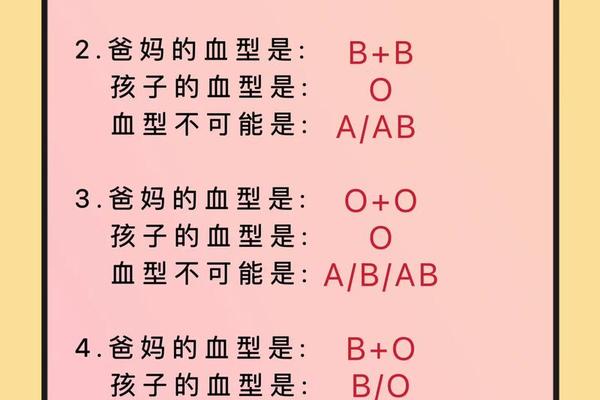

在遗传实践中,父母若分别为A型(IAi)和O型(ii),子女有50%概率继承A型血;若父母均为A型(IAi),则有25%概率生育O型血后代。这种看似简单的基因组合规则,在临床输血和器官移植中具有决定性意义。例如,A+型受血者只能接受A+或O+型血液,其抗原-抗体反应的精确匹配是避免溶血风险的关键。

健康维度的双面性

研究显示,A型血人群的胃酸分泌水平较其他血型低20%-30%,这可能解释其消化道溃疡发病率相对较高的现象。日本学者2019年的队列研究发现,A型血个体罹患胃癌的风险较O型血增加18%。这种关联可能与A抗原与幽门螺杆菌的结合特性相关,该菌株表面的黏附蛋白更易与A型红细胞结合。

在免疫系统层面,A型血人群对天花、疟疾等疾病的抗体应答更为敏感。2023年《柳叶刀》的研究指出,A型血个体的干扰素-γ分泌水平显著高于其他血型,这使得他们在应对病毒侵袭时表现出更强的细胞免疫反应。这种免疫亢进也带来过敏性疾病的高发风险,统计显示A型血人群患过敏性鼻炎的概率较B型血高42%。

文化建构的迷思与现实

血型贵族"的标签源于20世纪日本民间学说,将A型血与严谨、保守的性格特征强行关联。这种伪科学理论虽被绳田健悟团队通过万人大样本研究证伪,却仍在东亚社会持续发酵。企业招聘中的隐性歧视、婚恋市场的刻板印象,折射出血型文化对社会认知的畸形塑造。

医学界对此始终保持警惕。东京女子大学安藤清教授指出,血型标签本质是简化复杂人性的认知捷径,其危害不亚于种族歧视。真正的科学数据显示,性格形成受基因、环境、教育等200余项因素共同作用,单一血型参数的解释力不足0.3%。破除这种文化迷思,需要公众建立基于循证医学的认知框架。

未来研究的可能性

基因测序技术的突破为血型研究开辟新维度。2024年哈佛医学院的蛋白质组学研究发现,A型血个体的载脂蛋白B-100表达模式存在特异性,这或许能解释其心血管疾病风险差异。而CRISPR基因编辑技术在血型抗原修饰中的应用,正在探索通用血型人工制备的可能性。

在公共卫生领域,建立血型-疾病关联的动态监测模型成为新趋势。例如针对A型血人群的胃癌筛查方案优化,或将早期检出率提升15%。血型数据库与人工智能的结合,可实现对输血不良反应的预测准确度达98%以上。

作为人类基因图谱中的普通坐标,A+型血液既非贵族象征,亦非健康诅咒。科学视角下的血型研究,应聚焦其真实的医学价值:从精准输血到疾病预防,从遗传咨询到个性化医疗。当我们摒弃文化附加的虚妄标签,才能真正释放血型科学的实践力量——这不仅需要研究者在实验室深耕细作,更要求公众建立理性认知,让基因密码回归其生物学本质。未来研究可深入探索血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,以及血型在基因治疗中的潜在应用场景,为人类健康管理提供更具价值的科学指引。