在人际关系的复杂光谱中,血型与情感吸引的关联性始终是引人入胜的命题。当我们将目光聚焦于A型血男性对A型血女性的情感偏好时,会发现这种组合既蕴含着东方文化对"同类相知"的哲学思考,也折射出现代心理学对人格特质的深层解读。在ABO血型系统的框架下,A型血群体特有的严谨、内省与追求完美的特质,构成了这类配对独特的化学反应基础。

性格特质的天然契合

A型血人群普遍具有高度责任感与秩序感,这种性格特征在婚恋关系中表现为对稳定性的强烈需求。日本心理学家能见正比古的研究指出,A型血个体在选择伴侣时,往往优先考虑价值观的契合度而非单纯的情感冲动。当两个A型血个体相遇,他们在生活细节的考究、计划性的坚持以及对家庭责任的认知上容易达成默契。比如在财务规划方面,双方都倾向于建立清晰的预算体系;在教育子女时,都会强调规则意识与道德培养。

这种性格趋同性还体现在危机应对模式中。韩国延世大学孙荣宇教授团队的血型心理学研究发现,A型血个体在压力情境下更倾向于内部消化而非外泄情绪。当夫妻双方同为A型血时,他们能够理解彼此沉默背后的思考过程,形成"此时无声胜有声"的情感共鸣。但这种高度内敛的特质也可能导致情感表达障碍,需要双方有意识地建立更开放的情感交流机制。

情感互动的镜像效应

在情感表达层面,A型血男女的组合呈现出独特的"镜像增强"效应。中国传统文化中"门当户对"的观念在此得到现代诠释:相似的成长背景与思维模式,使双方更容易捕捉到对方未言明的情感需求。例如在纪念日安排上,双方都可能倾向于策划充满仪式感的活动;在矛盾处理时,都更愿意通过书面沟通而非激烈争吵来解决问题。

但这种高度同步性也暗藏挑战。台湾学者对200对A型血夫妻的追踪调查显示,这类组合在婚恋初期满意度高达78%,但五年后维持高满意度的比例下降至62%。研究指出,过于相似的思维模式可能导致创新活力的匮乏,当遭遇重大生活变故时,双方固守的"安全策略"可能演变为决策僵局。成功的A型血伴侣需要刻意培养差异化兴趣,为关系注入新鲜元素。

现实磨合中的潜在挑战

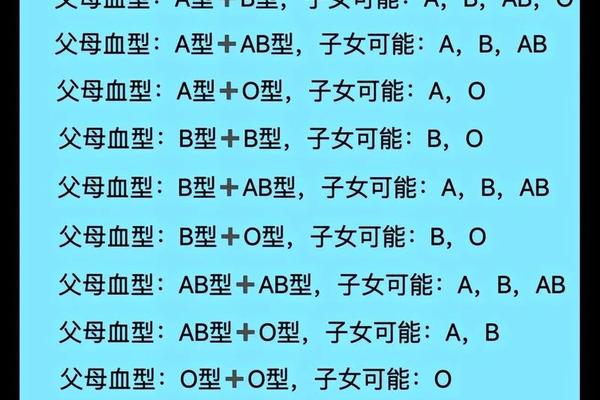

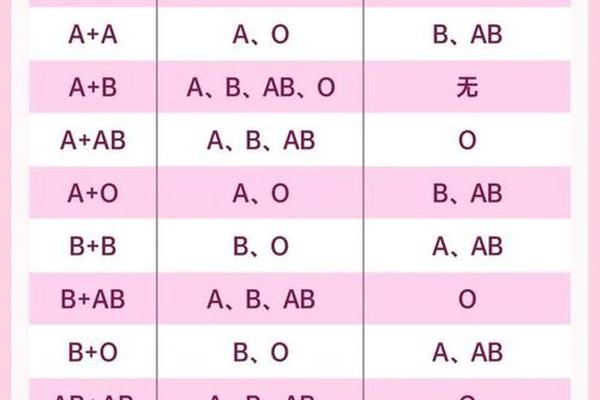

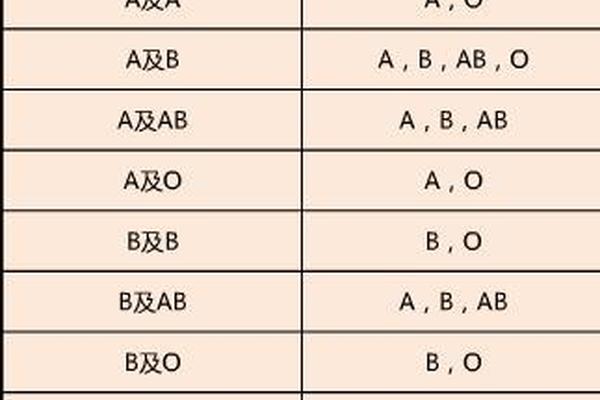

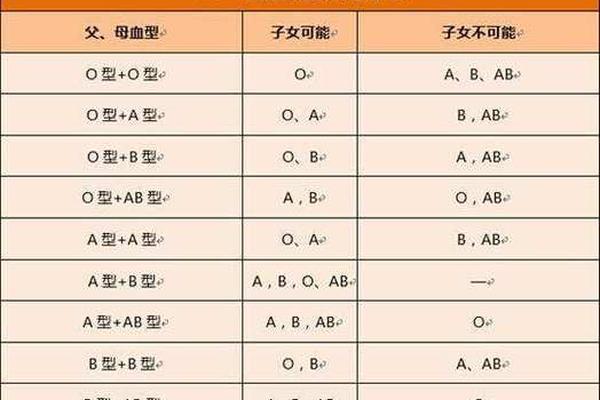

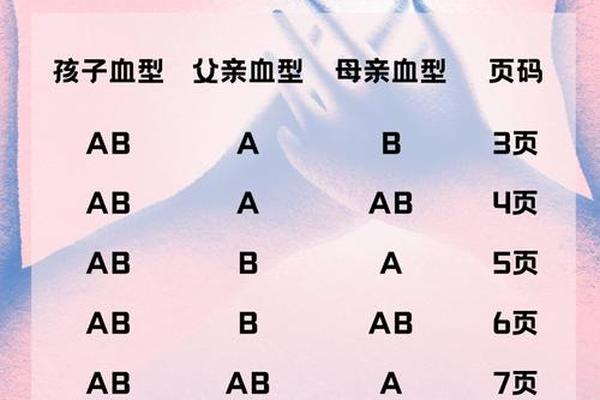

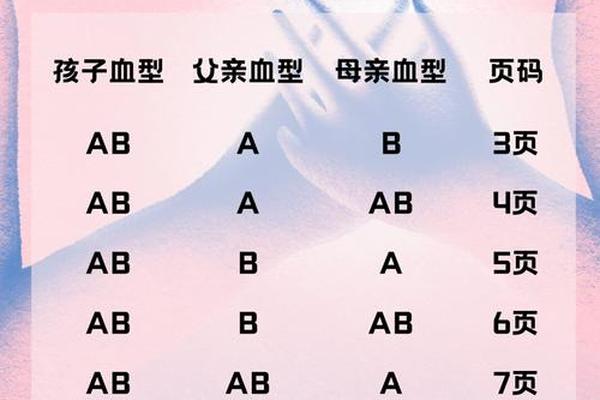

从生物学角度看,血型遗传规律为这类组合带来特殊考量。按照孟德尔遗传定律,A型血夫妻的子女有75%概率为A型,25%为O型。这种可预测性虽然降低了新生儿溶血风险,但也可能引发对后代性格单一化的担忧。临床案例显示,部分A型血父母会刻意寻求不同血型的教育伙伴,以平衡子女的性格发展。

社会适应层面,双方都需要警惕"过度完美主义"带来的关系损耗。香港大学婚姻家庭研究中心发现,A型血夫妻出现"慢性焦虑"的比例较其他血型组合高出23%。这种焦虑多源于对细节的过度关注,如家务分工的绝对公平、子女教育的精确到分等。专家建议这类伴侣建立"容错机制",允许关系中存在10%-20%的不确定空间。

文化语境下的关系重构

在集体主义文化盛行的东亚社会,A型血夫妻的组合往往被赋予更多社会期待。日本社会学家山本隆三的跨文化比较研究显示,在强调秩序与服从的职场环境中,A型血夫妻的职业稳定性比跨血型组合平均高出18%。但这种优势在强调创新的科技行业中则转化为发展瓶颈,需要双方共同培养冒险精神。

现代婚恋观的演变正在重塑这类传统组合。年轻一代A型血群体开始尝试"差异化互补"策略,比如通过MBTI人格测试寻找思维模式互补的同类血型伴侣。上海交通大学2023年的婚恋调研显示,28%的A型血受访者表示愿意接受"同类血型+异类人格"的组合模式,这种趋势预示着血型婚配理论正在向更精细化的方向发展。

通过对A型血男女婚恋模式的立体剖析,我们既看到同类特质的天然吸引力,也清醒认识到过度同质化可能带来的发展局限。血型作为人格特质的生物学标记之一,其价值在于提供认知框架而非决定论判断。未来的研究方向应当聚焦于血型与其他遗传因素、环境变量的交互作用,同时探索文化变迁对血型婚配偏好的重塑机制。对于正在考虑此类组合的个体而言,建立"和而不同"的关系生态,或许是最具智慧的相处之道。