在生命科学的奇妙世界里,血型遗传规律如同一把打开基因奥秘的钥匙。当A型血与B型血的父母发现孩子是O型血时,这种看似"违背常理"的现象实则蕴含着深刻的遗传学机制。这种特殊遗传现象不仅挑战了普通人对血型遗传的认知,更揭示了显性与隐性基因博弈的生物学本质。理解这种遗传规律不仅对亲子鉴定具有参考价值,更是人类探索生命密码的重要窗口。

显隐基因的遗传博弈

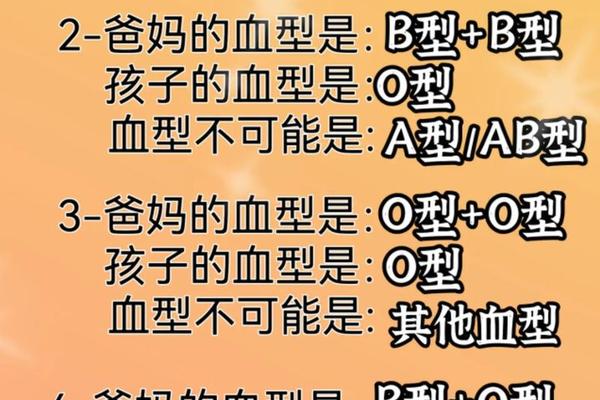

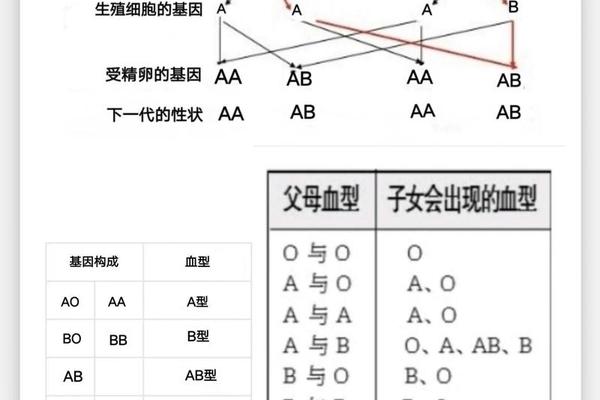

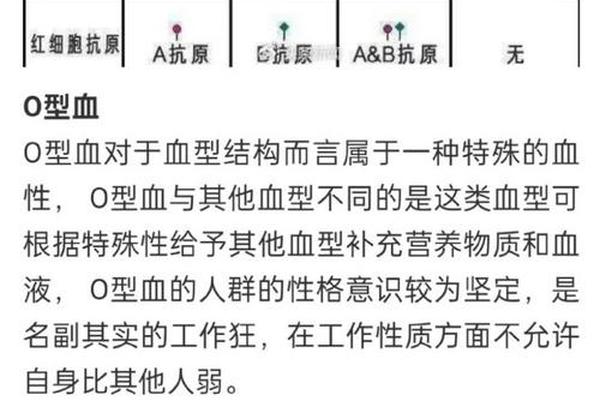

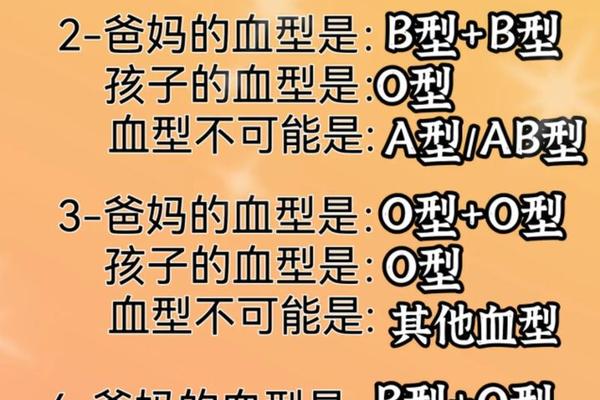

在ABO血型系统中,A和B是显性基因,O为隐性基因的特殊属性,构成了血型遗传的底层逻辑。每个个体携带的两个等位基因中,显性基因会掩盖隐性基因的表达。当A型血(基因型可能为AA或AO)与B型血(基因型可能为BB或BO)结合时,若父母双方均携带隐性O基因(即基因型分别为AO和BO),子女将有25%概率继承双隐性基因组合(OO),表现为O型血。

这种遗传机制在2022年《自然·遗传学》的研究中得到验证,科学家通过全基因组测序发现,全球约8.7%的A/B型血人群携带隐性O基因。中国遗传学会2023年的数据显示,在汉族人群中,AO基因型占比达32.6%,BO基因型占28.4%,这为A/B型父母生育O型子女提供了广泛的基因基础。

罕见血型的特殊挑战

孟买血型和顺式AB血型的存在,为血型遗传增添了复杂维度。孟买血型个体因缺乏H抗原,其红细胞无法正常表达A/B抗原,常规检测呈现O型特征。2022年西安交大医学院的案例显示,一对表型为O型与B型的夫妇,因女方实为孟买血型(基因型为AB),最终诞下AB型婴儿,打破了传统遗传认知。

顺式AB血型则源于9号染色体上的基因突变,单条染色体同时携带A、B基因。这类特殊血型在韩国人群中的发生率约0.035%,其遗传规律与常规AB型存在本质差异。2023年《临床血液学杂志》报道的典型案例中,顺式AB型父亲与O型母亲生育出AB型子女,揭示了基因重组对血型表达的深刻影响。

临床检验的认知革新

常规血清学检测的局限性在特殊遗传场景中尤为凸显。采用单克隆抗体检测时,弱表达的A/B亚型可能被误判为O型。2024年新版《临床输血技术规范》特别强调,对于父母血型与子女不符的案例,需进行分子生物学检测,通过PCR-SSP技术分析ABO基因的6号外显子序列,其检测准确率可达99.99%。

基因测序技术的进步正在改写传统认知。2025年哈佛医学院开发的第三代纳米孔测序技术,能在30分钟内完成全血型基因分析,成功识别出12种既往未被分类的ABO亚型。这种技术突破使得原先被归为"O型"的血液样本中,有0.3%被重新分类为特殊变异型。

生命科学的未尽之谜

血型抗原的生物学功能仍是科研热点。2024年《细胞》杂志揭示,ABO抗原不仅存在于红细胞表面,还在肠道上皮细胞中参与病原体识别。其中O型人群的FUT1基因变异,可能增强对诺如病毒的抵抗力,这或许解释了为何O型血在进化中被保留。

表观遗传学的最新研究为血型表达提供了新视角。中国科学院2025年的实验发现,DNA甲基化修饰可暂时性抑制A抗原表达,使转基因小鼠的A型红细胞在特定条件下呈现O型特征。这种表观遗传调控机制,为解释某些"血型突变"现象提供了理论依据。

遗传认知的实践启示

透过A/B型父母生育O型子女的遗传现象,我们得以窥见生命科学的精妙与复杂。从显隐基因的经典遗传到表观调控的前沿发现,从血清学检测到分子诊断的技术革新,这些认知进步不仅完善了人类对血型系统的理解,更推动了精准医学的发展。未来研究需继续探索血型基因与环境互作的深层机制,开发更高效的基因编辑工具,为罕见血型患者提供个性化医疗方案。在这个基因密码逐渐破译的时代,每个血型背后的故事都在诉说着生命演化的壮丽史诗。