人类ABO血型系统的核心在于红细胞表面的抗原差异。A型血的红细胞表面携带A型抗原,血清中含抗B抗体;B型血的红细胞携带B型抗原,血清中含抗A抗体。这种抗原-抗体反应机制由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制,其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。

抗原的形成依赖于H物质的转化。H抗原是所有ABO血型的基础结构,在O型血中未被修饰,而A型和B型血分别通过酶催化将N-乙酰半乳糖胺或半乳糖连接到H抗原上。这种分子层面的差异解释了为何O型血可成为“万能供血者”——其红细胞缺乏A/B抗原,但血浆中的抗体在大量输血时仍可能引发风险。

二、血型遗传的基因解码

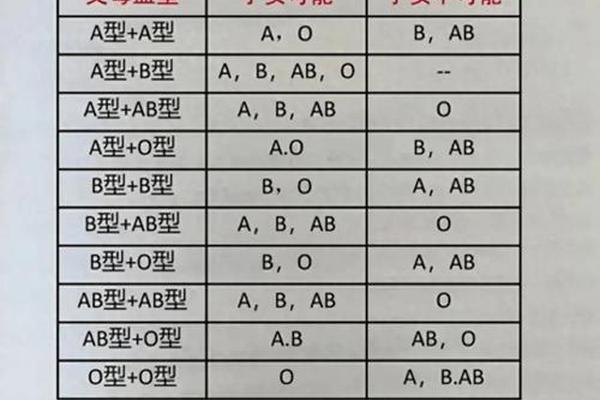

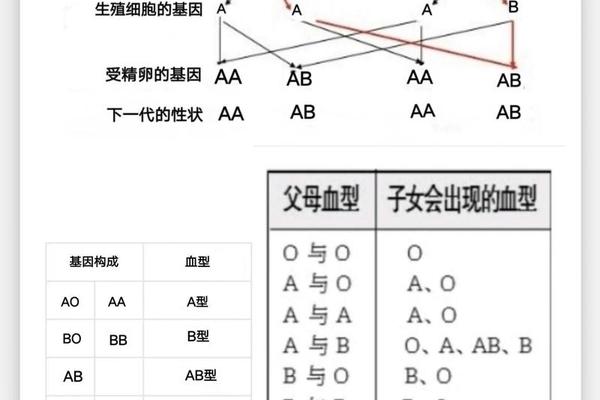

血型遗传遵循孟德尔定律,父母各贡献一个等位基因。A型血的基因型可能是IAIA(纯合子)或IAi(杂合子),B型血则为IBIB或IBi。当父母分别为A型和B型时,基因组合呈现以下可能性:

值得注意的是,隐性基因i的存在使得表型与基因型不完全对应。例如IAi基因型仍表现为A型血,只有ii基因型才会显示O型。基因检测技术的发展(如荧光PCR)已能精准识别亚型和罕见基因组合,这对解决输血医学中的疑难血型鉴定具有重要意义。

三、临床实践中的特殊案例

孟买血型揭示了遗传机制的复杂性。这类血型因缺乏H基因(hh基因型),无法生成H抗原前体,即使携带IA或IB基因也无法表达A/B抗原,导致血清学检测呈现“伪O型”。这种现象属于隐性上位效应,即hh基因掩盖了ABO系统的表达。临床上,孟买血型患者若需输血,必须使用同型血液,否则可能引发致命性溶血反应。

另一个特殊案例是新生儿溶血病。当A型母亲怀有B型胎儿时,母体产生的抗B抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞。现代产前筛查通过抗体效价检测和基因分型技术,可将风险降低80%以上。

四、社会应用与未来展望

在法医学领域,ABO血型曾是亲子鉴定的重要依据。例如O型父母不可能生出AB型子女的规律,在20世纪70年代亲子鉴定准确率可达60%。随着STR检测技术的普及,血型鉴定已退居辅助地位,但其在紧急输血和群体遗传学研究中的价值不可替代。

未来研究方向可能集中于两方面:一是开发便携式基因检测设备,将血型鉴定时间从2小时缩短至10分钟,这对灾害医学具有革命性意义;二是探索血型与疾病易感性的关联,现有研究表明A型血人群胃癌风险增加15%,而B型血与心血管疾病存在相关性。

血型系统的奥秘既植根于基因的双螺旋结构,也延伸至临床医学的每个角落。从1900年兰德施泰纳发现ABO血型获得诺贝尔奖,到今日分子诊断技术的精准解析,人类用百年时间揭开了血液的遗传密码。对于普通家庭而言,了解血型遗传规律不仅能满足生育规划的好奇心,更是为医疗安全增添一道科学防线。未来,随着表观遗传学和单细胞测序技术的发展,我们或将揭示更多隐藏在血型背后的生命密码。