在东方传统文化中,身体上的痣常被视为解读命运的密码,而手掌作为人体与外界交互最频繁的部位,其痣相更是被赋予了复杂的象征意义。从《周易》到民间相术,人们试图通过掌纹走向、痣的位置与色泽,破译关于财富、情感与命运走向的隐喻。其中,“痣相贱”这一概念尤为特殊——它既承载着古人对道德品性的评判,又在现代语境下面临着科学理性与民俗信仰的碰撞。这种跨越时空的符号解读,恰如一面棱镜,折射出人类对未知命运永恒的叩问与自我认知的深层渴望。

一、手中痣相的多元文化解读

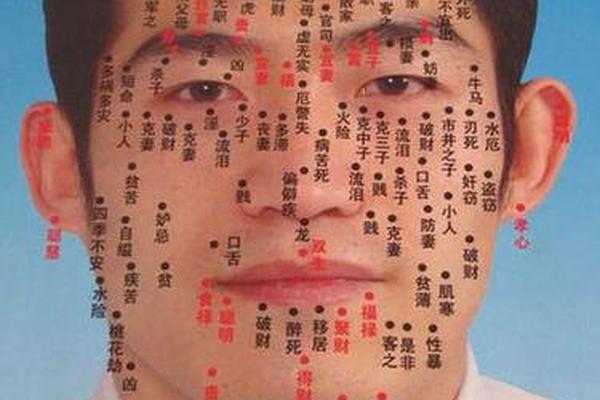

在传统相学体系中,手掌不同区域的痣相被精细划分出二十余种命运图谱。如食指第三节的“拾物痣”暗示意外之财与道德考验的并存,这类人虽常有横财机遇,却需警惕“拾金昧物”带来的因果报应。而感情线与智慧线之间的“栽赃痣”则揭示了人际关系的复杂性,持有者往往需在职场与生活中建立严密的自我保护机制,其历史渊源可追溯至《麻衣神相》中“纹间藏煞”的记载。

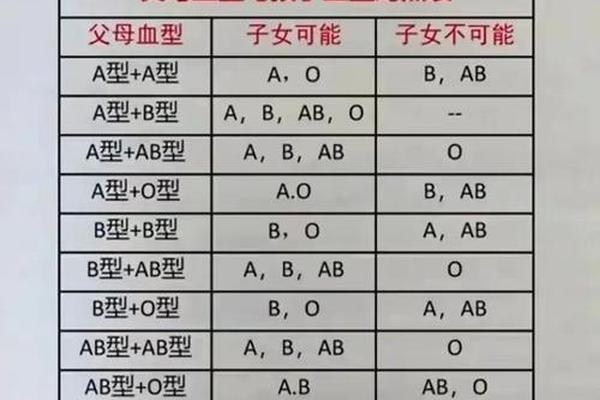

现代手相学研究者通过跨文化比较发现,印度手相学将拇指根部的痣视为家族传承的象征,与中文典籍中“夺物痣”的解读形成有趣呼应——前者强调物质继承,后者侧重人际边界。这种差异映射出不同文明对“占有欲”的道德界定。而从生理学视角,手掌痣的分布规律与神经末梢密集区域存在统计学关联,这或许能解释为何相学将无名指痣与浪漫邂逅相联系,因其对应的大脑皮层区域本就主管情感认知。

二、“痣相贱”的语义重构与争议

“贱”在相学术语中并非现代语义的道德贬损,而是特指命理格局中的能量阻滞。古籍《太清神鉴》将其定义为“气滞形显”,即痣色晦暗、边缘模糊且生于显露部位者,象征人生际遇多舛。如眼尾“泪痣”被认为会削弱夫妻宫能量,导致情感波折。但这种判定标准存在明显时代局限:明代《人伦大统赋》记载的“贱痣”位置,在当代基因检测中多被证实为黑色素细胞活跃区域,与性格命运并无必然关联。

面相学家李琴在《手相越简单越实用》中提出修正理论:所谓“贱痣”实为能量警示标志,其核心功能是提醒个体注意特定生命领域的潜在风险。例如传统认为主“居无定所”的下巴痣,现代解读更倾向将其视作迁徙基因的外显特征——这类人群的血清素转运体基因往往呈现特殊多态性,导致其更易产生环境适应焦虑。这种科学阐释为古老相学注入了新的诠释维度。

三、现代视角下的痣相认知革命

皮肤镜检测技术的突破性进展,使研究者能够建立痣相形态学数据库。2024年复旦大学联合哈佛医学院的跨学科研究发现,手掌痣的分布模式与压力激素皮质醇水平存在显著相关性。长期处于高压环境者,其手掌特定区域(如智慧线末端)出现色素沉着的概率增加37%。这为“操劳痣”“失宝痣”等传统概念提供了生理学解释路径,也揭示了心理压力与体表特征的动态关联。

在认知心理学层面,“痣相贱”的持续影响力源自巴纳姆效应的作用机制。当个体接受模糊性描述时,会主动将自身经历与相学论断进行选择性匹配。神经影像学研究显示,阅读负面痣相解读时,受试者前扣带回皮层激活程度显著增强,这种神经反应可能强化人们对“命运注定”的认知偏差。这提示当代命理咨询需引入认知行为干预技术,帮助受众建立理性判断框架。

四、文化符号的祛魅与重构

在符号人类学家列维-斯特劳斯的“野性思维”理论观照下,痣相学实质是古人建构的认知坐标系。手掌作为微型宇宙的隐喻,其痣相系统将混沌的命运体验转化为可操作的符号体系。这种文化装置虽缺乏科学严谨性,却为个体提供了应对不确定性的心理锚点。如“合和痣”传说通过浪漫叙事消解婚恋焦虑,其社会功能类似现代心理咨询中的叙事疗法。

当前文化创新实践中,已有设计师将传统痣相符号转化为时尚元素。某国际珠宝品牌推出的“命运之掌”系列,允许消费者根据基因检测报告定制痣位镶嵌饰品,这种“科学神秘主义”的美学实践,使古老相学在祛魅过程中获得新的存在形态。这种创造性转化提示我们:传统文化的现代价值,不在于其预言准确性,而在于其为人类自我认知提供的诗意想象空间。

掌中痣相犹如刻写在皮肤上的文化密码簿,既记载着先民对命运规律的朴素探索,也折射出现代人对自我本质的深层追问。在基因测序技术可破解生命蓝图的今天,“痣相贱”等概念的价值已从命运预言转向文化解码——它帮助我们理解古代智慧的形成机制,更启示我们以批判性思维审视传统与现代的关系。未来研究可建立跨学科对话平台,将相学纳入医学人类学与文化遗产研究的视野,在科学理性与人文关怀的双重维度下,重新发现身体符号的当代意义。