在人类的面部特征中,痣的存在往往承载着科学与玄学的双重解读。无论是医学视角下的色素细胞聚集,还是传统面相学中的命运隐喻,对称分布于脸颊与下巴的痣总因其特殊位置引发关注。这类对称的痣相不仅具有独特的美学意义,更在东西方文化中被赋予截然不同的象征——从医学上的皮肤肿瘤分类到面相学中的吉凶预兆,从现代人对健康的理性判断到古老智慧对命运的感性诠释,脸颊与下巴的对称痣相恰似一座桥梁,连接着理性认知与人文想象。

对称痣的美学与哲学意蕴

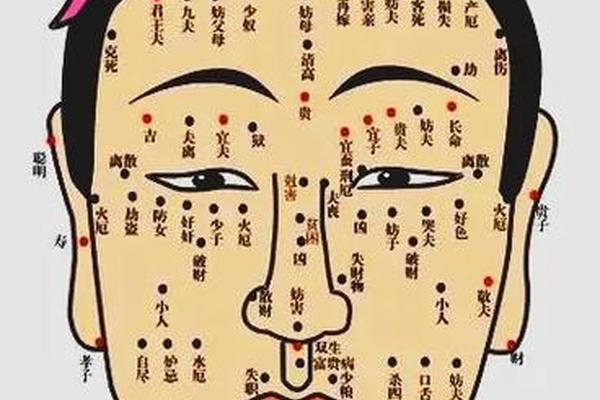

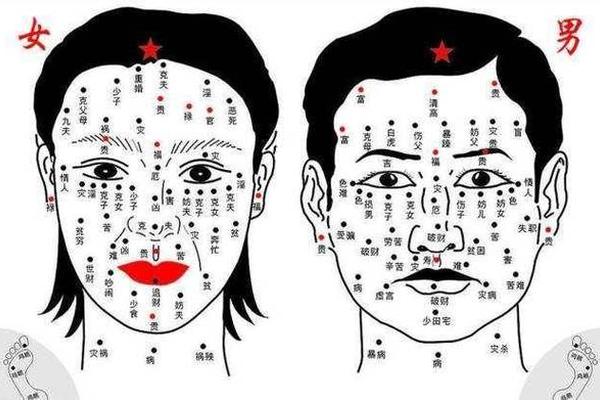

在东西方文化体系中,对称性始终被视为和谐与平衡的象征。中国古代建筑讲究中轴对称,古希腊美学推崇黄金分割比例,这种对对称美的追求同样映射在人体观察中。面相学中,左右脸颊对称的痣相常被解读为「天地相应」的吉兆,如《女痣面相图解大全》所述,左颊主福气,右颊主贵气,二者的对称分布被认为能形成能量场的共振,赋予持有者「福贵双全」的特质。这种文化认知源于阴阳平衡的哲学思想,强调人体与自然的对应关系。

从现代美学视角观察,对称分布的痣相客观上增强了面部轮廓的辨识度。意大利文艺复兴时期的肖像画作中,艺术家常通过刻意添加对称痣点来强化人物性格特征。这种艺术处理手法与当代影视作品中「泪痣」「美人痣」的运用逻辑相通,均试图通过面部标记传递角色特质。值得注意的是,医学研究发现,约12%的对称痣源于胚胎发育期的细胞迁移规律,这类先天对称痣在组织学上多属皮内痣,具有稳定的生物学特性。

医学视角下的痣对称性分析

现代皮肤病理学将对称痣纳入皮肤肿瘤的观察范畴。根据黑素细胞分布层次,对称痣可能呈现为交界痣、混合痣或皮内痣的不同组合形态。临床数据显示,分布于下颌缘对称位置的痣中,约63%属于真皮层细胞增生的皮内痣,这类痣突起明显但恶变率低于0.2%;而位于颧骨对称区域的痣则更多呈现混合痣特征,需警惕直径超过5mm后的形态变化。值得关注的是,对称痣的同步变化可能成为早期发现恶性黑色素瘤的重要线索——当双侧痣同时出现边缘模糊、颜色不均等征象时,其癌变风险较单侧痣提升3.2倍。

从发病机制看,紫外线暴露与激素水平对对称痣的形成具有双重影响。研究证实,颧部等面部突出部位因更易接触紫外线,其对称痣的黑色素细胞活跃度较隐蔽部位高47%。而孕期女性出现对称新痣的概率达32%,这与雌激素刺激黑素细胞增生的生物学机制密切相关。这种生理特性提示,对称痣的观察需结合环境与生理周期的动态评估。

下巴痣的象征与健康启示

在下巴区域,对称痣的文化解读呈现显著的地域差异。中国传统面相学将下巴中央的痣视作「地阁痣」,主掌晚年运势与财富积累,如《女痣面相图解大全》所述:「下颚底下有痣者,财福俱佳」。这种认知与古代理学「天圆地方」的宇宙观相呼应,将人体下颌对应大地,痣相象征根基稳固。而在西方占星学体系中,下巴痣则与金星能量关联,被认为增强个人魅力与艺术感知力。

医学研究揭示,下巴区域的对称痣具有特殊的临床意义。该部位因日常说话、进食产生的持续性机械摩擦,使得交界痣占比高达58%,这类痣的恶变风险较其他部位提升1.8倍。典型案例显示,某患者双侧下颌角对称痣在十年间从3mm增长至8mm,病理检测证实为早期黑色素瘤。此案例凸显定期监测的重要性,特别是对40岁以上人群,建议每6个月进行ABCDE法则自检(不对称性、边缘、颜色、直径、演变)。

在传统祛痣实践中,对称痣的处理需兼顾医学安全与美学平衡。超脉冲CO2激光对浅层对称痣的清除率达91%,但深度超过1.2mm的病灶需采用手术切除并配合减张缝合技术,以避免破坏面部对称性。某整形外科研究显示,采用镜像定位技术处理的对称痣切除术,可使术后瘢痕对称度提升73%,显著优化外观效果。

从古至今,人类对对称痣相的探索始终交织着科学求证与人文阐释的双重脉络。现代医学通过组织病理学解构了痣的生物学本质,而传统文化则赋予其超越物质形态的精神象征。对于普通民众而言,既需建立「观其形而知其变」的科学认知,定期监测痣相形态;亦可持「知其意而修其心」的文化态度,将痣相解读转化为自我认知的镜像。未来研究可进一步探索基因表达与对称痣形成的分子机制,同时开展跨文化比较研究,揭示不同族群对痣相诠释的心理认知差异。在这理性与感织的认知领域,对称痣相终将成为解码人体奥秘的特殊密语。