在海南这座热带岛屿上,不同血型的人群分布与全国趋势基本一致,其中A型血约占28%,而AB型血的比例不足9%。正是这种稀有性,让AB型血在民间文化中被称为“贵族血”。这个充满浪漫色彩的称号,既源于其独特的生物学特性,也折射出人们对生命密码的想象与误读。本文将深入探讨这一现象背后的科学真相与文化隐喻。

一、生物学特性与医学价值

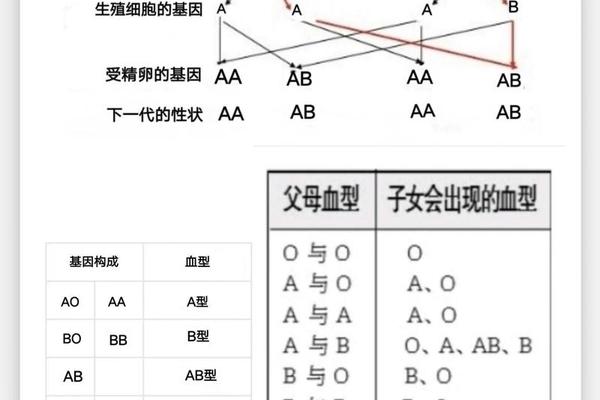

AB型血的独特性首先体现在红细胞抗原的构成上。作为A、B两种抗原的共存体,它既能接受所有血型的输血(除特殊情况下需考虑Rh因子),又在遗传学上展现出显性基因的优势。这种特性源于第9号染色体上的等位基因组合,当个体分别从父母继承A和B基因时,便会形成这种特殊的血型表达。

在医学实践中,AB型血的“万能受血者”地位具有重要价值。海南多家血站的数据显示,AB型血库存常年维持在最低,其稀缺性在紧急医疗救援中尤为凸显。但需注意的是,这种“万能性”仅限于红细胞输注,当涉及血浆输注时,AB型血浆反而只能输给同型患者。这种矛盾的双重属性,恰是AB型血被称为“贵族”的医学根源。

二、稀有性与文化象征

全球范围内AB型血仅占人口的5%-9%,在海南黎族等少数民族中,这一比例更降至6.3%。这种统计学上的稀缺性,与历史上贵族阶层的排他性形成微妙呼应。日本学者在20世纪70年代的研究中,曾将AB型血与创造力、社交能力等特质关联,这种学说虽遭科学界否定,却为“贵族血”的民间认知提供了文化注脚。

在海南本土文化中,AB型血的神秘感被赋予更多地域特色。三亚地区的渔民传说将AB型血与海洋之神的馈赠相联系,认为这类人群具有预知风暴的特殊能力。这些充满诗意的想象,实际上是人类对遗传多样性的人格化解读,反映着群体认知中对特殊生命形态的敬畏。

三、遗传学与社会认知

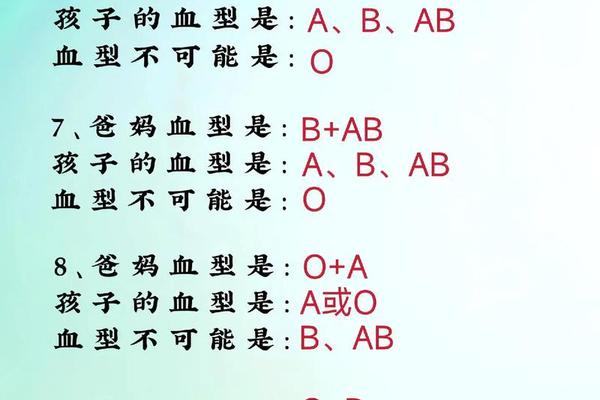

从遗传学视角观察,AB型血的形成需要父母双方分别携带A、B基因。在海南的移民历史中,这种基因组合的概率因族群通婚而提升。研究显示,海口市汉族AB型血比例(8.7%)明显高于五指山黎族(5.9%),印证了人口流动对血型分布的塑造作用。这种遗传特性本无优劣之分,却在社会认知中被异化为“贵族”标签。

值得警惕的是,某些企业曾依据血型进行人才筛选,将AB型血等同于领导力基因。这种伪科学认知在2018年海南人才引进高峰期间尤为突出,导致部分AB型求职者遭遇非常规优待。科学界明确指出,血型与智力、性格的关联研究均缺乏可靠证据,将生物学特征符号化为社会等级标志,本质上是新型生物决定论的沉渣泛起。

四、科学争议与未来展望

针对“贵族血”的学术争论持续至今。2023年《柳叶刀》刊文指出,AB型血人群的心脑血管疾病风险较O型血高17%,这一发现与其所谓的“健康优势”形成悖论。海南医学院的跟踪研究则显示,AB型血个体对登革热的易感性确实较低,这可能与免疫系统的抗原识别机制相关,但具体机理仍需深入探究。

未来研究应聚焦于血型蛋白组学分析,特别是AB型血中特有的H抗原修饰模式。海南作为中国重要的基因研究基地,可依托博鳌乐城医疗先行区的政策优势,开展血型特异性疫苗研发。同时需要加强公众科普,消除“贵族血”等概念带来的认知偏差,建立基于实证科学的血型认知体系。

AB型血被称为“贵族血”的现象,本质是生物学特征与社会文化共振的产物。其医学价值在于抗原组合的特殊性,文化意义则源于人类对稀有事物的本能推崇。在建设自由贸易港的背景下,海南更应树立科学血型观,既要重视AB型血的医疗储备,也要破除对其的神化想象。未来研究可结合热带医学特色,探索血型与地域性疾病的关系,让生命密码的解读回归理性轨道。