自20世纪初日本学者提出“血型性格论”以来,关于血型与智商关联性的讨论便成为学术界与大众关注的焦点。近年来,斯坦福大学、哈佛大学等机构的研究进一步将这一话题推向高潮。例如,斯坦福大学2024年发布的调查显示,母亲的O型血可能与孩子的高智商相关,而法国心理学家比奈的认知实验则发现,不同血型人群在逻辑推理、记忆力等维度存在显著差异。这些研究虽未形成统一结论,但为探索血型与智力的关系提供了多元视角。

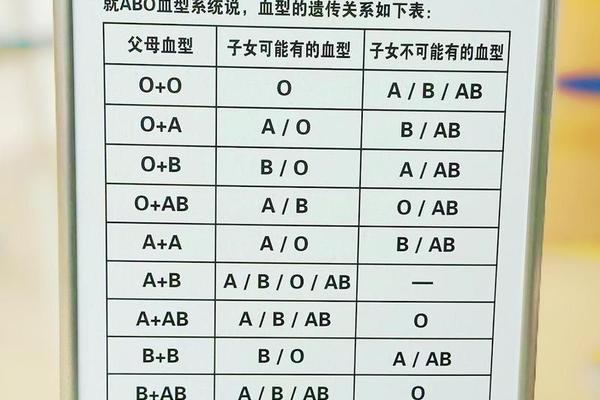

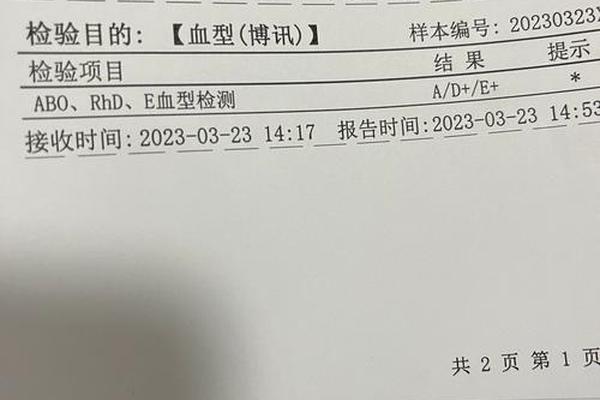

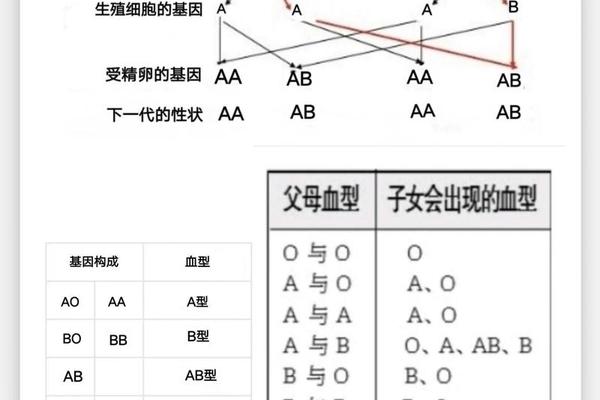

在具体血型组合中,B型男性与A型女性的后代常被视为具有特殊潜力。根据遗传学规律,B型(由BO或BB基因决定)与A型(由AA或AO基因决定)的结合,可能产生AB、A、B、O四种血型后代。其中AB型血因兼具A型严谨与B型创造力,常被列为“高智商血型”之首。这一结论也伴随着争议——例如,2024年腾讯新闻的报道明确指出,血型与智商无直接关联。

二、B型男与A型女的智力特征解析

从性格特质来看,B型男性常被描述为外向、感性且富有艺术天赋的群体。研究表明,B型血人群右脑活跃度较高,擅长发散性思维与创新性表达,其语言能力与共情能力尤为突出。例如,梵高等艺术家的B型血背景常被用来佐证这一群体的创造性潜能。B型血在传统认知测试中表现较为中庸,尤其在逻辑推理与数学能力上弱于其他血型。

相较之下,A型女性则以理性、专注与细致著称。德国学者发现,A型血人群在长期学术研究中表现稳定,其严谨性与系统性思维使其在工程、科研等领域更具优势。日本松下集团创始人松下幸之助的A型血特质常被视为典型案例,其追求极致的性格与商业成就之间存在强关联。值得注意的是,A型血人群对新事物的接受速度较慢,可能限制其创新能力的发挥。

三、血型组合的遗传学与后天影响

从遗传学角度,父母血型组合对后代智力存在间接影响。例如,O型血父母(均为O型基因)的子女必然继承O型血,其大脑灰质密度较高,记忆与抗压能力优势显著;而AB型父母的后代则可能继承更强的抽象思维能力,如诺贝尔奖得主费曼的AB型血特质被认为与其物理学成就密切相关。对于B型男与A型女组合,其子女若为AB型血,可能综合A型专注力与B型创造力,形成独特的智力优势。

后天环境的作用不容忽视。蒙特梭利实验表明,丰富的语言环境与自主探索机会可使儿童智商平均提升20%。即使父母血型组合赋予先天优势,若缺乏科学教育,例如忽视B型血孩子的艺术潜能或压制A型血孩子的严谨性,仍可能导致“伤仲永”式的智力浪费。O型血儿童虽普遍被认为智商较高,但溶血症风险也需引起重视。

四、科学争议与未来研究方向

当前研究存在两大分歧阵营:一方以日本、欧美心理学派为代表,通过追踪调查与认知测试支持血型与智商的关联性;另一方则以分子生物学研究为基础,强调红细胞抗原与神经发育无直接联系。例如,2024年腾讯新闻引用的医学研究指出,ABO血型系统仅反映红细胞表面抗原类型,与大脑功能无必然联系。

未来研究需突破三大瓶颈:其一,建立跨文化、跨种族的大样本数据库,消除地域性偏见(如德国A型血占比43%的样本特殊性);其二,探索血型基因与其他遗传标记(如APOE基因)的协同作用;其三,量化后天教育对血型智力潜能的激发效率。关于B型血人群右脑优势的神经机制、A型血专注力的生化基础等微观研究仍需深化。

总结与建议

综合现有研究,B型男性与A型女性的后代在AB型血条件下可能具备独特的智力组合优势,但这一结论需谨慎看待。血型对智商的影响更多体现为性格特质的间接作用,而非决定性因素。家长应避免陷入“血型决定论”误区,转而关注以下实践方向:

其一,因材施教——针对B型血孩子的艺术天赋提供创作空间,为A型血孩子构建系统性学习框架;其二,环境优化——通过语言互动、思维训练弥补先天不足,例如引导B型血儿童加强逻辑训练;其三,健康管理——关注O型血儿童的溶血症风险,保障A型血孩子的免疫力。未来的教育策略需融合遗传学与心理学成果,实现先天潜能与后天培养的动态平衡。