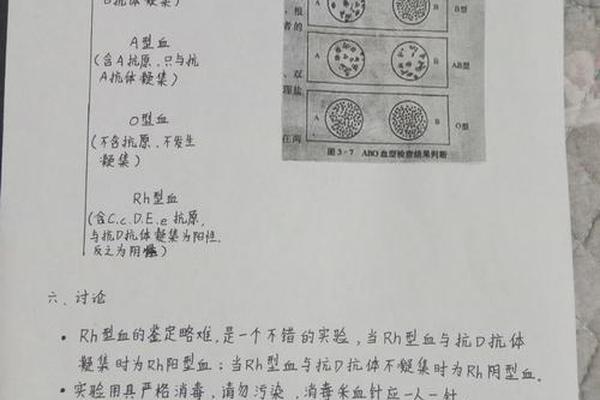

血型是人体最独特的生物学标识之一,其分类不仅关乎输血安全,更与疾病易感性、遗传规律等紧密相关。在ABO血型系统中,A型血因红细胞表面携带A抗原而区别于其他类型;而Rh血型系统进一步将A型血细分为A+(Rh阳性)和A-(Rh阴性)两种亚型。据统计,Rh阴性血型在亚洲人群中仅占0.3%-0.5%,其中A-血型的稀有性使其在医学实践中备受关注。

从分子机制来看,A抗原的形成依赖于特定糖基转移酶的催化作用。ABO基因编码的酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的糖链末端,形成A抗原;而Rh血型系统则由RHD和RHCE基因控制,其中RHD基因的表达决定Rh阳性或阴性。值得注意的是,Rh阴性个体因缺乏D抗原,在输血或妊娠时可能面临溶血风险,这一特性使得A-血型的临床管理更具挑战性。

疾病易感性与健康风险差异

大量研究表明,A型血人群在特定疾病中表现出显著风险倾向。流行病学数据显示,A型血个体患胃癌的风险比其他血型高20%,其机制可能与A抗原与幽门螺杆菌的结合能力增强有关。A型血的血液黏稠度较高,血小板黏附率增加,导致心脑血管疾病(如中风)的发病率上升。2022年美国一项针对60万人的研究指出,A型血人群在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%,可能与凝血因子vWF和FVIII水平较高相关。

Rh阴性血型的健康影响则呈现不同特点。虽然A-血型本身不直接增加疾病风险,但Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因母婴血型不合引发新生儿溶血病。数据显示,未接受抗D免疫球蛋白注射的Rh阴性孕妇中,第二胎发生溶血的概率高达15%。Rh阴性人群在紧急输血时面临血源短缺问题,全球范围内建立的稀有血型库对此类人群的医疗保障至关重要。

输血医学中的特殊考量

在临床输血领域,A型血的兼容性规则需严格遵循。A+血型可接受A+、A-、O+、O-四种血型,而A-血型仅能接受A-和O-,这种限制源于ABO和Rh系统的双重抗原抗体反应。研究显示,异型输血可能导致急性溶血反应,例如O型血中的抗A抗体若未被充分稀释,可能攻击A型受血者的红细胞。现代医学强调“同型输血”原则,仅在极端情况下采用O型血作为通用应急方案。

对于A-血型这一稀有群体,血源管理面临特殊挑战。中国每年Rh阴性用血量超过10万单位,但自愿献血者不足需求量的30%,这促使医疗机构建立动态预警系统,并通过冷冻红细胞技术延长保存期限。近年来,基因编辑技术的突破为人工合成通用型O-红细胞提供了可能,若实现规模化生产,将彻底改变稀有血型的供应格局。

遗传规律与进化溯源

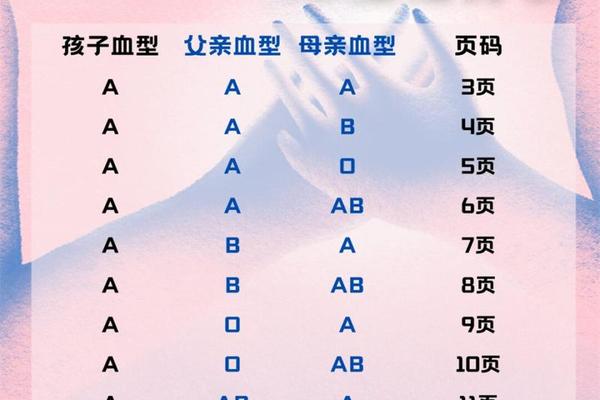

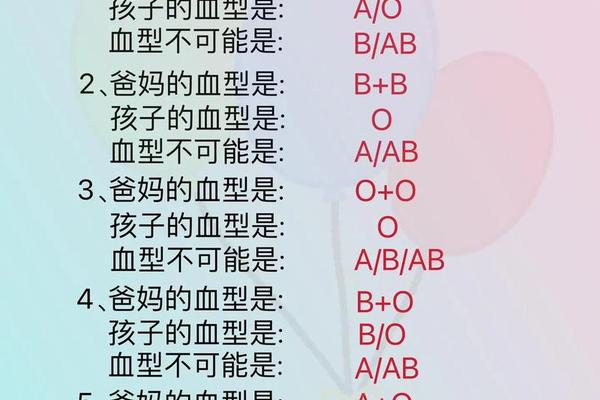

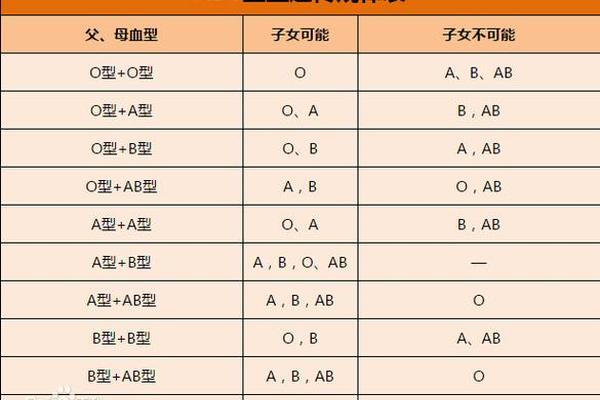

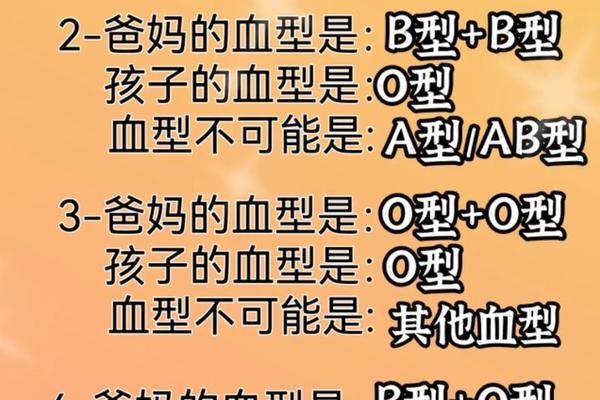

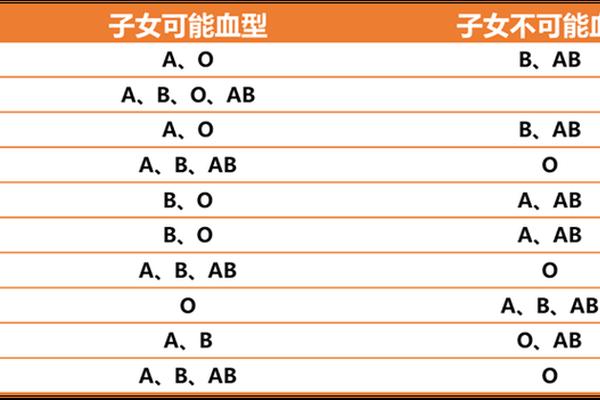

从遗传学角度看,A型血的显性特征由9号染色体上的IA等位基因决定。父母中若有一方携带IA基因,子代可能表现为A型或AB型;而Rh阴性则为隐性遗传,需双亲同时传递隐性等位基因才会表现。例如,A+血型父母若均为杂合子(Dd),其子女有25%概率继承A-血型。这种遗传特性使得A-血型在某些家族中呈现聚集现象。

进化研究表明,A型血可能是人类适应农业文明的产物。约2.5万年前,随着谷物种植的普及,A型血人群对植物性食物的消化能力增强,但其免疫系统对动物源性病原体的响应相对较弱,这解释了A型血在传染病(如天花)中的较高易感性。Rh阴性血型则可能与古代欧洲人群的迁徙相关,巴斯克人中的Rh阴性比例高达30%,暗示其可能保留尼安德特人的基因特征。

总结与未来展望

综合现有研究,A型血及其Rh亚型在疾病风险、输血医学和遗传进化中均具有独特意义。A型血人群需警惕胃癌和心脑血管疾病,并通过定期筛查降低风险;A-血型个体则应关注妊娠期溶血预防和应急血源储备。随着单细胞测序和CRISPR技术的发展,未来有望精准解析血型抗原的免疫调控机制,并开发人工血型转换技术。

建议公共卫生部门加强血型数据库建设,尤其是A-等稀有血型的人群登记;临床领域需探索基于血型的个性化健康管理方案,例如为A型血人群定制低盐高纤维的胃癌预防食谱。跨学科合作将成为突破血型研究瓶颈的关键,从分子生物学到社会医学的多维度探索,将最终揭开血型与人类健康的深层关联。