血型遗传向来是大众既熟悉又充满困惑的领域。当A型血与B型血的父母生出A型孩子,或是两个A型血的父母诞下B型血后代时,人们往往陷入对遗传规律与关系的双重困惑。这种矛盾既反映了生物学规律的普遍性,也暴露出基因表达的复杂性。本文将从科学原理、罕见遗传机制、检验技术局限等角度,揭开血型遗传背后的真相。

一、ABO血型遗传的基本逻辑

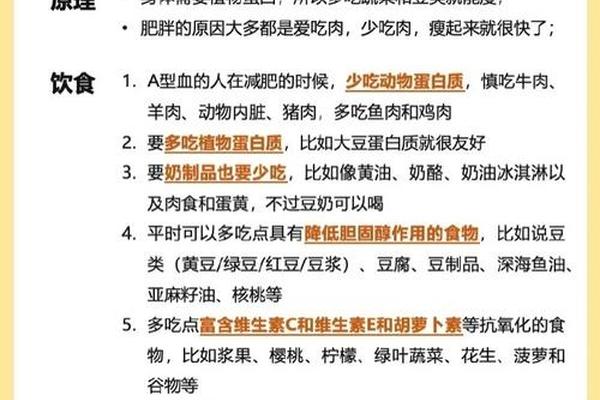

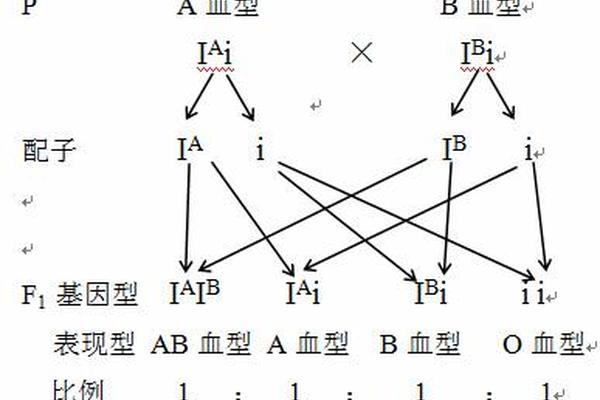

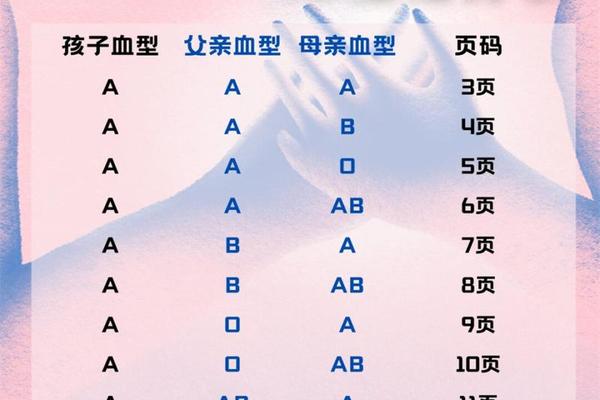

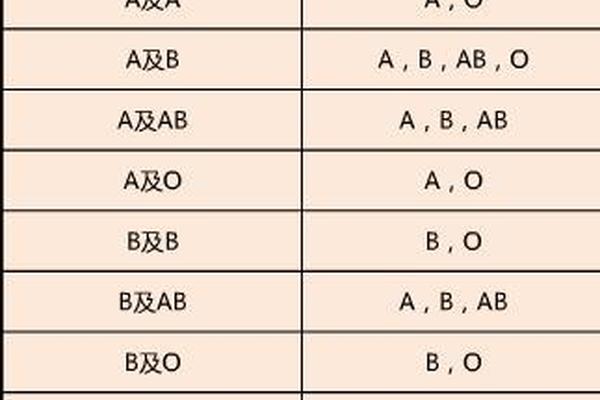

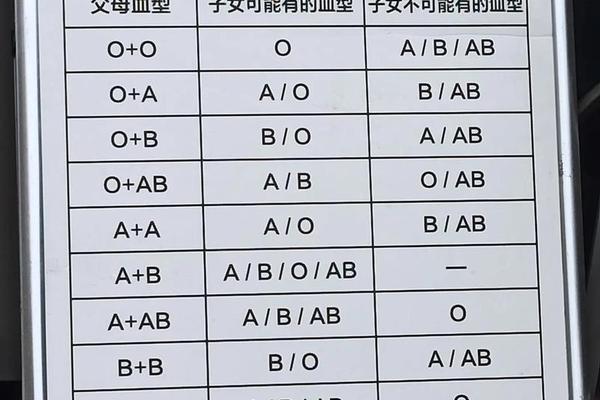

ABO血型系统由9号染色体上的A、B、O三个等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血可能是BB或BO,O型血则为OO,AB型血为AB基因组合。当A型(AO)与B型(BO)结合时,子代可能继承的基因组合包括AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型),理论上四种血型均可能出现。A型与B型父母完全可能生育A型子女,这属于正常遗传现象。

但这种看似简单的显隐性规律存在例外情况。例如,当父母中一方为纯合子(AA或BB),另一方为杂合子(AO或BO)时,子代的血型组合概率会发生变化。统计学显示,A型(AO)与B型(BO)夫妻生育A型子女的概率约为25%,而生育O型子女的概率同样为25%。这种概率分布解释了为何同一对夫妻的不同子女可能呈现不同血型。

二、A型父母生育B型后代的特殊机制

当两个A型血父母生育B型血子女时,首先需要排除常规检测误差。在确认检测准确性的前提下,生物学上存在三种可能机制:孟买血型现象、顺式AB遗传以及基因突变。孟买血型个体由于缺乏H抗原前体物质,其红细胞无法正常表达A/B抗原,常规检测显示为O型,但实际携带ABO系统基因。例如,母亲若为孟买血型(基因型为AB),其子女可能继承B基因并正常表达为B型血。

顺式AB现象则源于罕见的染色体结构异常。正常情况下,A和B基因分别位于两条同源染色体,但顺式AB个体在同一条染色体上同时携带A和B基因,另一条染色体携带O基因。这类父母可能将B基因传递给子代,导致看似"不可能"的血型组合。我国顺式AB的发生率约为五十万分之一,这类案例曾引发亲子鉴定争议,但DNA检测最终证实了生物学亲缘关系。

三、医学检验的技术局限与突破

常规血型检测依赖抗原-抗体凝集反应,但某些病理状态会导致抗原表达异常。白血病患者因造血功能紊乱,可能暂时出现血型抗原减弱甚至消失,造成检测偏差。例如急性髓系白血病可能使A型患者呈现O型特征,但这种变化随病情缓解可逆。AB亚型(如A2B3)因抗原表达量微弱,易被误判为其他血型,需采用吸收放散试验等特殊技术鉴别。

分子生物学检测为破解这些难题提供了新路径。通过PCR-RFLP技术可精准识别ABO基因型,即使红细胞抗原表达异常,仍能通过基因测序确认真实血型。2019年湖南某医院就曾借助基因检测,证实一位"O型"母亲实为罕见的B亚型携带者,解开了其与A型丈夫生育AB型子女的谜团。

四、社会认知与启示

血型认知误区常引发家庭信任危机。统计显示,约12%的亲子鉴定纠纷源于血型不符的误解。2020年深圳某案例中,A型父亲因B型子女的出生质疑妻子忠诚,后经基因检测发现子女实为顺式AB遗传。这类事件凸显普及遗传学知识的重要性。医疗机构需建立异常血型通报机制,对不符合常规遗传规律的情况主动建议基因检测,避免悲剧。

从公共卫生角度,建议将血型基因检测纳入孕前检查项目。美国约翰霍普金斯大学2023年研究显示,普及基因检测可使血型相关医疗纠纷减少38%。同时需加强公众教育,明确血型仅是遗传表征之一,不能作为亲子关系的判定依据。

结论

ABO血型系统的遗传规律既遵循孟德尔定律,又存在基因重组、染色体变异等特殊机制。两个A型血父母生育B型子女的案例,揭示了生命科学的精妙与复杂。随着基因检测技术的普及,我们得以穿透表象认知遗传本质。未来研究需重点关注血型亚型的分子标记识别,以及建立覆盖全民的血型基因数据库,为临床输血、器官移植提供更精准的指导。正确理解血型遗传的多元性,既是科学精神的体现,也是维护社会的重要基石。