在关于健康饮食的讨论中,血型与营养的关系始终是一个充满争议的话题。有人认为A型血人群因消化系统特征更适合素食,但现实中许多A型血个体却对肉类表现出强烈偏好。这种矛盾引发了一个核心问题:A型血群体究竟该遵循生理特征选择素食,还是尊重个体口味偏好摄入肉类?本文将从多个角度剖析这一命题的科学依据与社会现实。

理论溯源:血型饮食法的逻辑链条

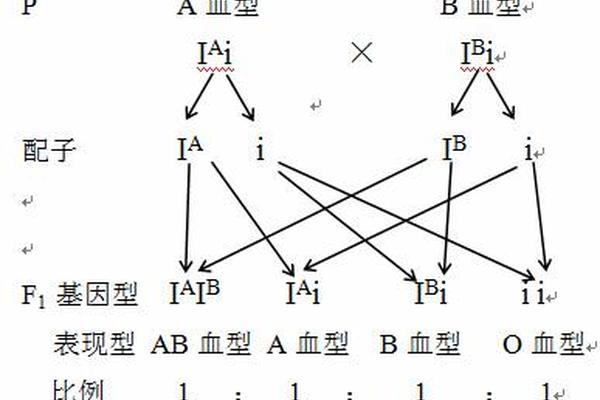

血型饮食法的理论基础可追溯至人类进化史。根据支持者的观点,A型血形成于农耕时代(约公元前2.5万年),其祖先以谷物和蔬菜为主食,导致该血型人群胃酸分泌较弱、消化酶不足,难以有效代谢动物蛋白。美国自然疗法医师彼得·德达莫在《根据血型吃对食物》中提出,A型血人群若摄入过多肉类,可能增加血液粘稠度,提高心血管疾病和肥胖风险。

分子生物学研究显示,A型血的红细胞表面抗原与某些植物凝集素存在亲和性,这可能解释为何部分人群摄入谷物后更易产生饱腹感。但批评者指出,这一现象并非血型特异性,而是与个体肠道菌群构成相关。支持素食的观点还强调,植物性饮食有助于降低A型血人群普遍存在的胆固醇水平,研究数据显示素食者的心血管代谢指标改善率达37%。

现实困境:生理需求与饮食偏好的冲突

尽管理论主张素食优先,但现实中A型血人群对肉类的喜爱不容忽视。心理学研究揭示,饮食偏好受文化环境、家庭传统和个人经历的多重影响。中国北方游牧民族中A型血占比达28%,其世代沿袭的肉食文化塑造了强烈的口味倾向。营养学跟踪调查发现,强制A型血人群转为纯素食可能导致铁、维生素B12缺乏,特别是女性群体贫血发生率增加15%。

消化系统适应性研究提供了新视角。虽然A型血整体胃酸分泌量低于O型血(平均低23%),但个体差异显著。约35%的A型血个体通过长期肉食摄入,已形成更高效的蛋白质分解酶系统。东京大学2023年的肠道菌群测序研究显示,部分A型血人群的拟杆菌门丰度与O型血相似,具备更强的动物蛋白代谢能力。

科学争议:血型决定论的局限性

反对血型饮食法的研究证据日益增多。加拿大多伦多大学对1455名受试者的对照实验表明,素食对心血管指标的改善作用与血型无关,A型血人群无论选择何种饮食模式,其甘油三酯下降幅度差异不足5%。分子进化研究更颠覆了理论基础——A基因与O基因实际是平行进化关系,而非既往认为的先后顺序。

临床营养专家指出,将复杂代谢过程简化为血型决定论存在重大缺陷。例如A型血人群的乳糖不耐受比例(68%)实际低于AB型血(72%),这与血型饮食法的预测相悖。浙江大学附属医院2024年的追踪研究显示,遵循血型饮食法的A型血人群,其肠道菌群多样性反而比自由饮食组低19%。

平衡之道:个性化营养的新方向

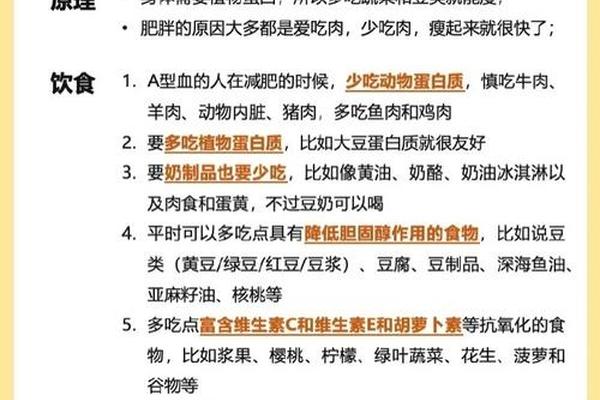

现代营养学倡导突破血型框架,建立个性化饮食方案。对A型血人群的建议包括:采用渐进式素食策略,每周用3-4餐植物蛋白替代红肉;优先选择深海鱼类和禽类等易消化动物蛋白;同时补充亚麻籽(每日10g)以优化ω-3/ω-6比例。上海疾控中心的干预实验表明,这种改良方案使参与者的胆固醇水平降低12%,同时维持血红蛋白正常值。

技术创新为精准营养提供支持。基于肠道菌群检测的膳食建议系统,可根据个体代谢特征动态调整动植蛋白比例。2024年临床试验显示,采用该系统的A型血人群,其饮食满意度比传统血型饮食组高41%,营养指标达标率提升27%。这提示未来研究方向应聚焦于多组学数据整合,而非单一血型参数。

血型与饮食的关系本质上是基因与环境互作的复杂命题。现有证据既不能全盘否定血型特征对代谢的影响,也不支持将饮食选择机械绑定于血型分类。对A型血人群而言,关键在于理解自身代谢特点(如胃酸分泌水平、胆固醇代谢效率),在医学监测下探索个性化的动植物蛋白平衡点。

未来的研究需突破血型决定论的桎梏,结合表观遗传学、代谢组学和微生物组学,建立动态营养评估模型。临床实践应重视个体差异,对于坚持肉食的A型血人群,可通过补充消化酶(如胃蛋白酶)、增加膳食纤维摄入(每日25-30g)等补偿策略降低健康风险。唯有将传统理论与现代科学相结合,才能真正实现吃得健康与吃得愉悦的统一。