血型作为人类重要的遗传特征之一,其奥秘与健康、疾病甚至社会关系之间的关联始终备受关注。在众多血型分类中,A型血因其独特的抗原特性与广泛的人群分布,成为医学研究的焦点;而A型与O型血型的组合(如父母为A型与O型时),则因遗传规律的特殊性引发公众对亲子关系与疾病风险的探讨。本文将从遗传机制、健康影响及社会意义三个维度,系统解析A型血及其与O型组合的科学内涵。

一、遗传机制与血型形成

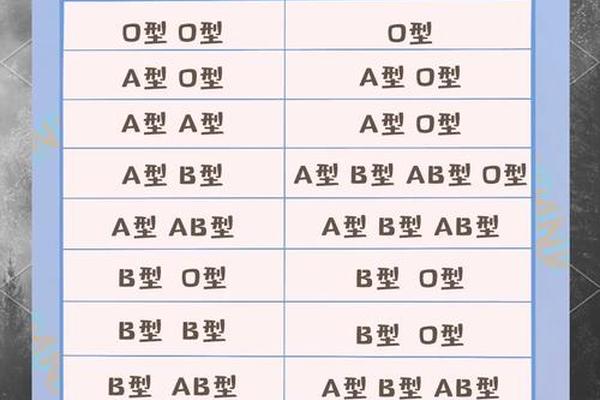

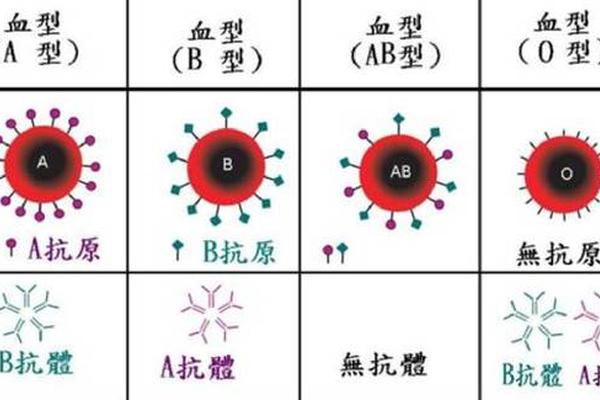

A型血的本质由红细胞表面的A抗原决定,其遗传遵循ABO系统的显隐性规律。根据孟德尔定律,A型血的基因型可能是AA或AO,其中A为显性基因,O为隐性基因。当父母一方为A型(AO基因型),另一方为O型(OO基因型)时,子代的血型可能为A型(50%)或O型(50%),这一规律在亲子鉴定中具有重要参考价值。值得注意的是,极少数情况下,如“孟买血型”或“顺式-AB”现象可能打破常规遗传规律,导致血型推断的偏差,需通过DNA检测进一步确认。

Rh血型系统的叠加进一步细化分类,例如A+血型即指ABO系统中的A型叠加Rh阳性。Rh系统以D抗原存在与否划分,A+血型在全球占比约32%,属于常见血型。这种双重分类在输血医学中至关重要,Rh阴性(如A-)人群若输入Rh阳性血液,可能引发严重溶血反应。

二、健康风险与疾病关联

大量研究表明,A型血与特定疾病风险存在统计学关联。挪威学者1964年的研究首次提出A型血人群患癌风险较高,后续30国10万余人的研究证实,A型血整体患癌风险较其他血型高12%,尤其是胃癌(+18%)、癌(+23%)等消化系统肿瘤。这可能与A抗原影响免疫细胞识别或病原体黏附有关。A型血人群血栓风险高于O型血,但低于AB型,其血液中促凝因子水平差异可能是关键机制。

相比之下,O型血因缺乏A/B抗原,在疟疾、胃癌等疾病中表现出天然抵抗力。英国谢菲尔德大学研究发现,O型血大脑灰质含量较高,老年痴呆风险降低。O型血并非“完美”,其霍乱与大肠杆菌O157感染风险显著升高,且女性卵子储备可能较其他血型更早衰退。A型与O型组合的子代若为O型,可能继承此类健康特征,但也需警惕溶血性疾病风险。

三、医学应用与社会意义

在临床输血领域,A+血型作为常见类型,血源相对充足,但其Rh阳性特性要求受血者必须匹配Rh系统。近年来,丹麦技术大学的研究团队发现,肠道细菌酶可去除红细胞表面A/B抗原,将A/B型转化为通用O型血,这一突破有望缓解稀有血型短缺问题。血型抗原在器官移植配型、流行病学追踪(如ABO血型与新冠易感性关联)等领域亦展现出潜在价值。

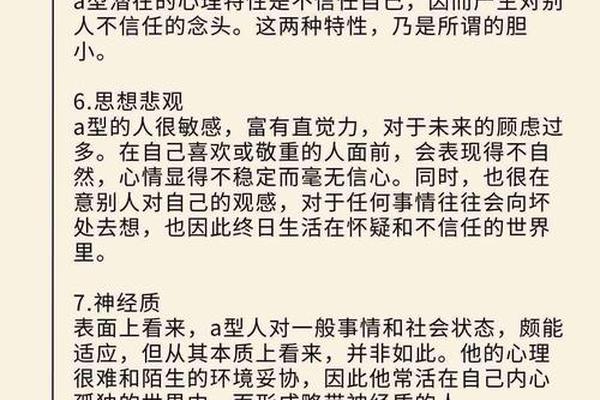

社会认知层面,血型常被误用于性格或命运推测。尽管“血型性格论”在日本等地流行,但2016年《国际家庭科学杂志》等研究证实其缺乏科学依据。公众需理性看待血型与健康的关系,例如A型血人群可通过定期癌症筛查、控制血栓风险因子等主动干预降低疾病负担。

总结

A型血及其与O型的遗传组合,揭示了人类生物学多样性与疾病易感性之间的复杂联系。尽管遗传规律为亲子关系提供线索,健康研究提示风险差异,但血型仅是影响健康的因素之一,后天生活方式与医疗干预更具可控性。未来研究应深入探索血型抗原与免疫微环境的相互作用,并推动血型转化技术的临床应用,最终实现个性化医疗与公共卫生策略的优化。对于普通个体,了解自身血型的科学意义,远比迷信其“命运指示”更具现实价值。