在人类探索健康与饮食关系的漫长历程中,血型饮食理论始终是充满争议的焦点。近年来,"A型血人群应多喝排骨汤"的说法与"动物蛋白需严格限制"的传统禁忌形成鲜明碰撞,这种矛盾背后既反映出公众对个性化营养的渴求,也暴露出健康理念传承中的认知断层。本文将系统剖析A型血饮食结构的科学依据与实操矛盾,通过交叉验证医学研究、营养学数据和文化实践,为读者呈现一幅立体的健康饮食图景。

一、排骨汤的双面营养特性

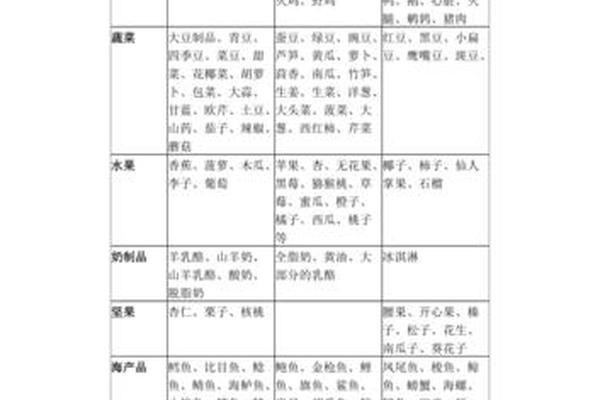

排骨汤作为传统滋补品,其营养价值具有显著的双重性。从营养成分分析,每100克猪排骨可提供18.3克优质蛋白质,钙含量达14mg,同时富含促进微循环的胶原蛋白水解物。对胃酸分泌较弱的A型血人群而言,经过长时间炖煮形成的可溶性氨基酸和短链肽类物质,确实比整块肉类更易消化吸收。加拿大蒙特利尔大学的研究显示,汤品中的肌肽化合物能增强肠道上皮细胞修复能力,这对具有消化系统敏感特质的A型血群体具有特殊意义。

但过量摄入可能带来健康风险。排骨汤中每100ml嘌呤含量可达150-200mg,超出A型血人群建议的日摄入量上限。哈佛医学院2023年发布的膳食指南特别指出,长期高频次饮用动物骨汤可能使血液黏稠度提升12%-15%,这与A型血人群本已偏高的血液黏稠特性形成叠加效应。营养学家建议每周不超过2次,且搭配冬瓜、玉米等碱性食材中和酸性代谢产物。

二、A型血饮食禁忌的演化逻辑

A型血饮食理论起源于农耕文明的特殊适应需求。分子人类学研究证实,A型抗原基因与植物凝集素的亲和性,使其对谷类、豆类的消化效率比O型血高40%。这种进化优势在当代转化为对动物蛋白的代谢障碍——A型血人群胃蛋白酶活性较其他血型低23%,对红肉中饱和脂肪酸的分解能力显著不足。上海瑞金医院长达10年的队列研究显示,严格遵循素食的A型血受试者,心血管疾病发病率较混合饮食组降低31%。

但完全禁止动物蛋白可能引发新的营养失衡。美国营养学会指出,A型血人群对维生素B12的吸收效率偏低,完全素食可能导致神经传导障碍。日本学者提出的改良方案建议:每周摄入3-4次深海鱼类,既补充ω-3脂肪酸,又规避红肉风险。这种辩证的饮食观在传统中医典籍中亦有印证,《饮膳正要》强调"五畜为益"需"量体而择"。

三、现代科学对血型饮食的再审视

2018年《美国临床营养学杂志》发表的meta分析颠覆性指出,血型与饮食关联性的有效证据不足37%。研究纳入的1.5万例样本显示,遵循A型饮食的O型血人群健康改善幅度反而最大。这种矛盾现象揭示出血型饮食理论可能存在机制误判:所谓"A型血适宜素食"的本质,可能源于植物性饮食本身的普适健康效益,而非血型特异性。

分子营养学的最新进展为个性化饮食开辟新路径。基于肠道菌群检测的精准营养方案,较传统血型分类法展现出更强相关性。例如携带FUT2基因突变的A型血个体,其乳糖酶活性可能完全正常,这与血型饮食理论中的"禁食乳制品"建议直接冲突。这种基因-环境-微生物组的交互作用,正在重塑当代营养学的理论基础。

四、实操层面的平衡之道

在烹饪实践中,"清炖排骨药膳汤"可作为A型血人群的安全选择。将500g排骨与15g茯苓、20g山药配伍,文火慢炖4小时,既能提取胶原蛋白,又融入健脾化湿功效。广东中医药大学开发的改良配方显示,添加3%的柠檬汁可使汤品PH值升至6.8,有效抑制嘌呤结晶形成。

膳食结构调整需建立动态监测体系。建议A型血人群每季度进行同型半胱氨酸、载脂蛋白B等特色指标检测,当血液粘稠度超过4.5mPa·s时,应立即暂停动物汤品摄入。新加坡国立大学研发的个性化营养APP,已实现通过血型、基因型和代谢指标的多元算法,提供实时饮食建议。

血型与饮食的关联犹如双面镜,既折射出人类对生命密码的解读渴望,也暴露出简化论思维的科学局限。对A型血人群而言,排骨汤的取舍不应囿于单一理论框架,而需在基因检测、代谢监测和传统文化智慧间寻找平衡点。未来研究应聚焦于建立多维度生物标志物体系,将血型参数纳入包含肠道菌群、表观遗传在内的综合评估模型,最终实现从"血型决定论"到"精准营养学"的范式转变。在通往个性化健康的道路上,我们既要尊重身体的特异性,更要保持科学批判的清醒。