在人类对自身奥秘的探索中,血型始终承载着特殊的文化想象与科学追问。当A型血群体因胃癌风险引发医学关注,O型血人群因心血管优势备受瞩目时,AB型血却在社交语境中披上了"贵族"的华丽外衣。这种生物学特征与社会认知的交织,既折射着公众对生命密码的好奇,也暗含着科学真相与民间传说的博弈。本文将从医学实证、社会心理和遗传学角度,解析不同血型群体的特质及其背后的科学逻辑。

一、生理特征与健康关联

ABO血型系统的抗原差异不仅决定输血兼容性,更与疾病易感性存在微妙关联。研究显示,A型血人群胃黏膜细胞表面抗原与幽门螺旋杆菌的结合力更强,导致其胃癌发病率较其他血型高出20%。这种生物学特性使得A型血个体在饮食卫生方面需要格外注意,但同时也赋予其消化系统对植物性食物的高效代谢能力。O型血则因缺乏A、B抗原,展现出独特的生理优势——哈佛大学20年追踪研究发现,O型血人群心血管疾病风险较非O型血低5%-23%,这可能与其血浆纤维蛋白原水平较低有关。

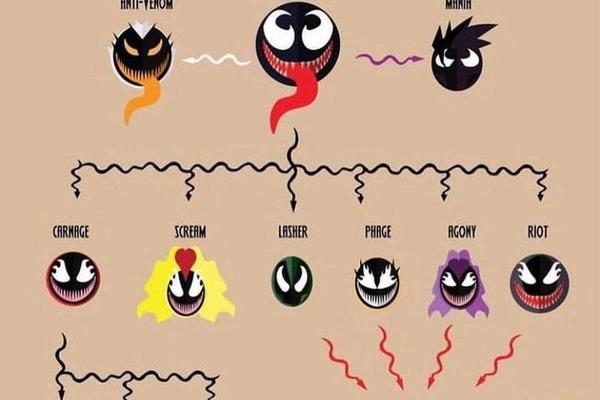

AB型血的"贵族"称号部分源自其稀缺性(全球占比约9%)和特殊的输血兼容性。作为唯一能接受所有ABO血型输血的"万能受血者",其红细胞同时携带A、B抗原的特性,在紧急救治中具有重要临床价值。但这种兼容性实为双刃剑:当AB型个体作为供血者时,其血浆中的抗A、抗B抗体会限制血液输出范围,这种生理特性恰与民间认知中的"贵族特权"形成有趣反差。

二、社会认知中的血型标签

血型性格说在日本等东亚地区形成特殊文化现象,A型血常被赋予"严谨自律"的精英标签,O型血则与"开拓进取"的领导特质相关联。这种认知在就业市场产生现实影响:日本企业曾公开表示偏好A型血员工,婚恋市场也存在明确的血型歧视。这种社会建构背后,既有统计学层面的微弱相关性(如A型血人群血清素代谢特点),更多是集体无意识的心理投射,将生物学特征异化为社会分层的依据。

AB型血的"贵族"想象则呈现多维文化编码。其晚近出现的进化特征(约公元900年才广泛出现)赋予神秘色彩,兼容性生理特质被隐喻为"海纳百川"的贵族气度。社交媒体时代,这种标签更与"稀有精英"的消费文化结合,催生出AB型专属食品、婚恋服务等商业形态。但需要警惕的是,这类刻板印象可能加剧健康不平等——研究显示,AB型血人群静脉血栓风险较其他血型高23%,却被浪漫化叙事遮蔽。

三、科学视角下的争议与反思

针对血型决定论的学术批判持续不断。日本九州大学对万余名受试者的研究发现,血型与性格特质无统计学相关性;瑞典学者更指出,血型标签本质是"披着科学外衣的种族主义"。在医学领域,虽然AB型与中风风险的关联性研究获得部分证据支持(60岁前风险增加18%),但致病机制仍不明确,环境因素往往起决定性作用。就连AB型引以为傲的免疫优势,也被证明仅限于特定疟疾菌株(达菲抗原阴性者的天然免疫力),而非普适性生理优势。

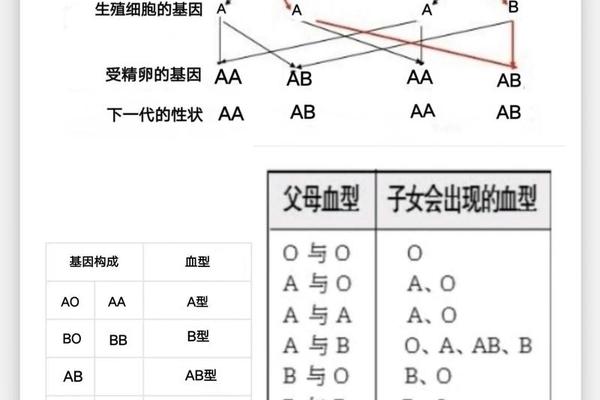

遗传学研究为血型认知提供新视角。AB型作为显性基因组合的产物,其形成需要父母双方分别携带A、B基因,这种遗传门槛客观上造就了群体稀缺性。但基因测序技术揭示,人类存在44种红细胞血型系统,ABO系统仅是最基础的分类。当医学界不断发现新血型(如Langereis、Vel等),"四大血型"的认知框架已显局限,这提示我们:所谓"贵族血"不过是人类在有限认知维度上的价值投射。

四、总结与展望

血型本质是生物进化形成的抗原差异,其与健康、性格的关联性更多体现为统计学概率而非决定论。AB型血的"贵族"标签,实质是稀缺性、兼容性等生理特征与文化想象的共谋产物。在医学实践中,我们既要关注血型特异的疾病风险(如A型血的胃癌预防),也要警惕血型歧视的社会危害。未来研究应加强跨血型系统的交互分析,结合表观遗传学探讨环境对血型表达的影响。公众教育则需破除血型决定论迷思,让ABO回归其生物学本质——这或许才是对生命多样性最理性的"贵族式"尊重。