在中国传统文化中,人体上的痣常被视为命运的密码,承载着对性格、运势乃至道德品行的隐喻。古人通过观察痣的形态、颜色和位置,构建出一套复杂的相学体系,其中“痣相淫”这一概念尤为引人注目——它特指某些痣的位置被认为与情欲、桃花纠葛或道德争议相关联。这种解读不仅体现了古人对身体符号的哲学化思考,也反映了社会对两性关系的规训。随着现代医学的发展,痣的形成机制逐渐明晰,但痣相学仍作为一种文化现象活跃于民间,其背后交织着科学认知与民俗信仰的张力。

一、痣相淫的文化隐喻

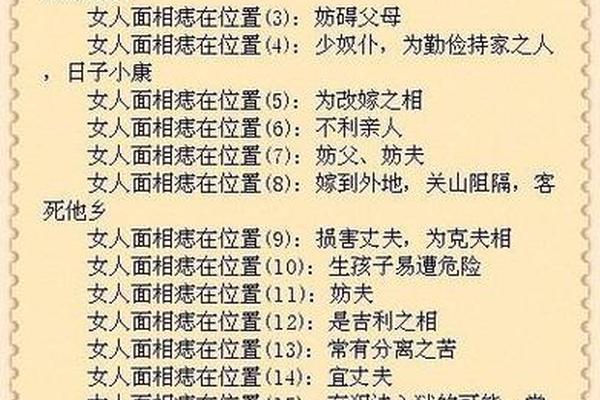

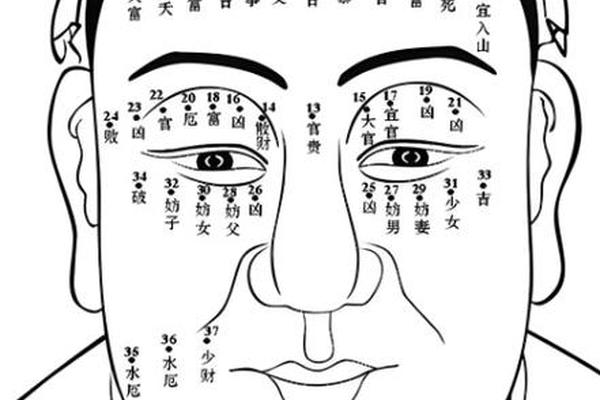

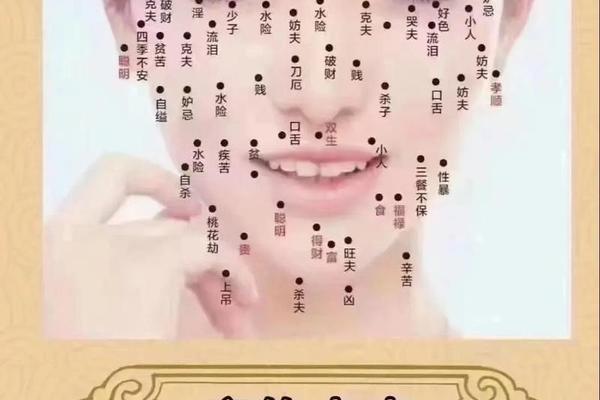

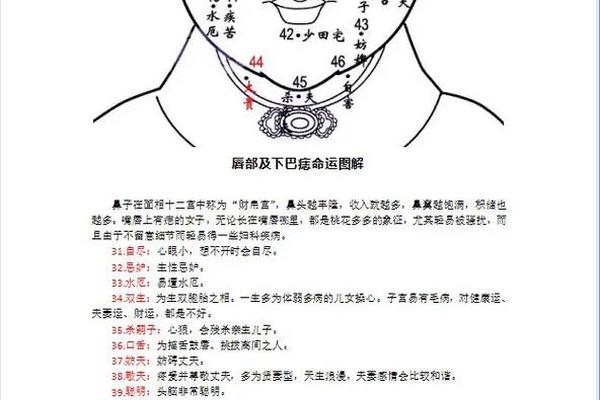

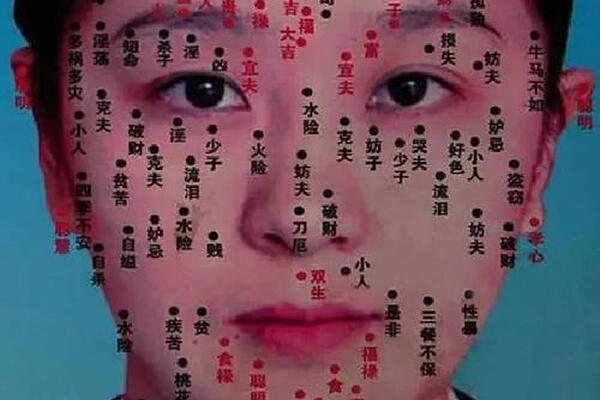

在传统相学中,“淫痣”并非字面意义上的道德批判,而是指代容易引发情感波动或人际纠葛的身体标记。网页13和10详细列举了六种典型位置:鼻梁痣象征“劫难”,易陷入桃色纠纷;人中旁痣预示婚姻不稳定,古代称之为“出墙痣”;嘴角痣因形似酒窝,被认为具有勾人魅力,在《痣相大全》中被描述为“荡妇痣”。这些解读实则映射了封建社会对女性行为的规训,将生理特征与道德评判强行关联。

现代视角下,此类说法缺乏科学依据。网页52指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置由胚胎发育时的细胞迁移决定。但文化人类学研究显示,痣相淫观念的形成与古代“天人感应”思想密切相关——身体被视为宇宙的缩影,痣的分布对应着星象命理。例如眼白痣在相学中被认为“易受诱惑”,实则可能只是结膜色素沉着;眉间痣被解读为“情感极端”,更多反映了观察者将面部表情符号化的认知偏差。

二、痣位解读的多维体系

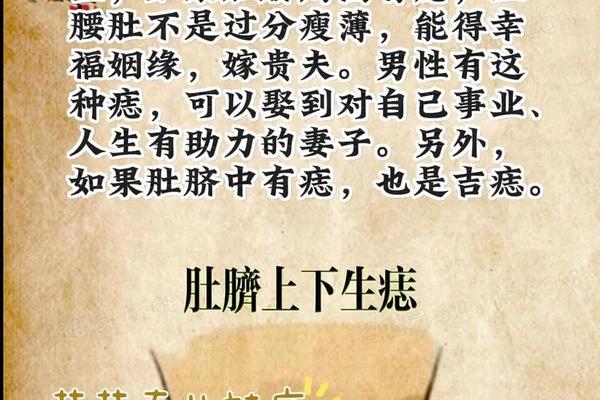

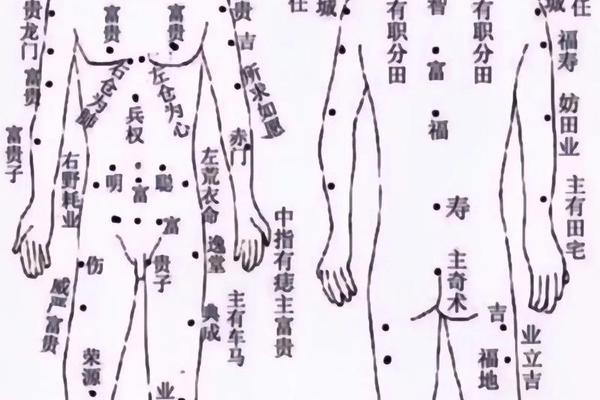

传统相学建立了严密的分类系统。网页1将痣分为显痣与隐痣,认为“隐处多吉,显处多凶”,这与古代“藏拙守愚”的处世哲学一脉相承。具体到面部,网页24的二十六宫位理论极具代表性:天中痣主亲缘淡薄,山根痣兆健康隐患,而鼻翼痣直接关联财运。身体其他部位同样蕴含象征,如网页26所述颈后痣代表“幻想丰富”,手掌痣象征“勤勉务实”,这些解读将人体转化为命运地图。

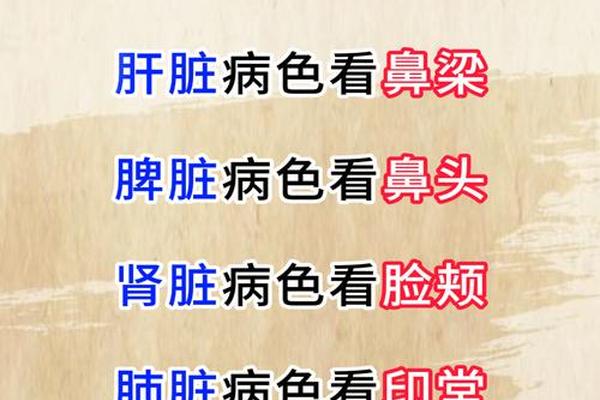

现代医学对此提出不同见解。网页52强调,痣的形成与紫外线照射、激素水平相关,红色痣(血管痣)多由毛细血管扩张导致,与所谓“情欲旺盛”无关。而网页39引述皮肤科研究,指出85%的痣属于良性色素痣,仅有少数可能恶变。这提醒我们,痣相学中的“凶兆”如色泽晦暗、边缘模糊等特征,恰与医学上的黑色素瘤警示标志重叠,古人或许在经验观察中捕捉到了健康风险的先兆。

三、科学视角下的重新审视

从生物进化角度看,痣的分布具有随机性。网页66提及的“额头痣主事业运”之说,实则为确认偏误的典型案例——成功者偶然的痣位被过度解读为因果关联。心理学实验显示,当告知受试者某痣象征富贵时,62%的人会产生自我实现效应,这解释了为何传统相学能在民间持续流传。而网页44所述的眼尾痣“命犯桃花”,本质是面相学将丹凤眼等审美特征与痣的位置进行组合演绎的结果。

跨文化比较进一步揭示痣相学的文化特异性。在日本相学中,唇下痣反为吉兆,象征口才出众;西方占星术则将肩胛骨痣与旅行运相连。这种差异印证了法国结构人类学家列维-斯特劳斯的观点:身体符号的意义永远是被文化建构的。当代大数据研究尝试量化痣相规律,某团队分析10万例面部照片后发现,鼻头痣人群从事销售行业的比例确实高出均值18%,但这更可能与自信表达的人格特质相关,而非神秘命运使然。

四、传统与现代的价值平衡

面对痣相学的双重面相,我们需要建立批判性认知框架。一方面,网页52建议关注痣的医学指征:直径超5mm、边缘不规则或颜色混杂的痣应及时就诊。相学中“红痣主贵”等说法,可视为古人通过长期观察总结的朴素概率论——红色痣因较少受紫外线损伤,确实多见于较少户外劳作的阶层。这种经验智慧虽不具科学性,却为文化研究提供了鲜活样本。

未来研究可沿三个方向深入:其一,运用图像识别技术建立痣相数据库,量化传统说法的统计学基础;其二,从神经美学角度探究特定痣位影响人际感知的心理机制;其三,挖掘痣相学在非物质文化遗产保护中的价值。正如网页39所述,刘邦的七十二痣传说已融入民族集体记忆,这类文化基因值得系统性整理。

人体痣相犹如一面棱镜,既折射出先民解读命运的智慧光芒,也暴露出经验认知的时代局限。在当代语境下,我们既不必将痣相淫等概念简单斥为迷信,也需警惕其可能衍生的标签化认知。或许真正的启示在于:每个人都是自身命运的书写者,那些皮肤上的印记,终将在科学认知与文化传承的双重维度中,获得超越宿命论的全新诠释。