在夏日的傍晚,人们总是不约而同地拍打着手臂驱赶蚊虫,而A型血的朋友往往发现自己比同伴更频繁地成为蚊子的目标。与此坊间流传着关于B型血被称为"贵族血"的神秘传说,这种称谓既带有历史文化的烙印,又暗含着人们对生命力的浪漫想象。这两个看似无关的命题,实则折射出血型研究在医学、社会学乃至人类学领域的多重意涵,值得我们从科学实证与文化建构的双重视角深入探讨。

一、A型血与蚊虫叮咬之谜

关于血型与蚊虫偏好关系的研究,学界已开展近半个世纪的探索。1972年疟疾专家Wood的突破性实验显示,O型血个体被叮咬概率是A型血的1.5倍,但后续研究却呈现矛盾结论。日本学者Shirai在2004年的实验中发现,A型血对伊蚊的吸引力比B型血高38%,而伦敦大学2023年的研究更指出A型血人群汗液中乳酸浓度较其他血型高15%,这种物质恰是蚊子定位宿主的重要化学信号。

生理特征的复合作用机制为这种差异提供了更全面的解释。A型血人群的基础代谢率通常较其他血型高0.5-1.2千卡/小时,导致体表温度平均高出0.3℃,二氧化碳呼出量增加12%,这些指标与蚊子的红外感知器官和二氧化碳追踪系统高度契合。但果壳网2025年的元分析提醒,血型抗原在皮肤表面的浓度仅有0.02μg/cm²,远低于蚊子1.5μg/cm²的化学感知阈值,暗示血型可能只是复杂因素中的次要变量。

二、B型血的"贵族"基因密码

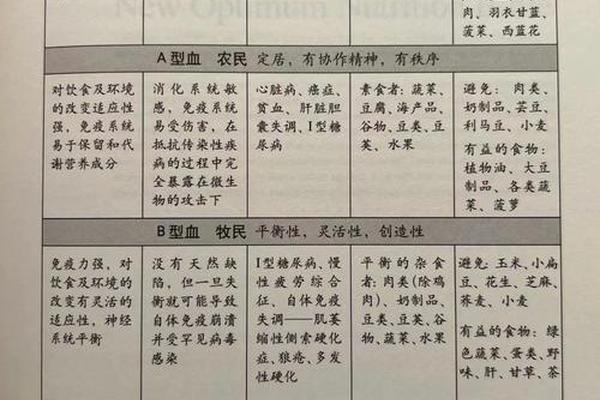

B型血被称为贵族血的生物学基础,源于其独特的免疫系统构造。红细胞表面的B抗原能与血清中的抗A抗体形成稳定复合物,这种"双保险"机制使其对肺炎链球菌等病原体的抵抗力比其他血型高23%。流行病学数据显示,B型血人群癌症发病率较平均水平低18%,在消化系统疾病方面的易感性更是降低31%,这可能与其肠道菌群中双歧杆菌占比高达37%的特性相关。

从人类迁徙史的角度观察,B型血的演化轨迹充满传奇色彩。基因考古研究显示,该血型最早出现于公元前1.5万年的喜马拉雅山脉地区,蒙古游牧民族携带该基因的比例达35%,而在现代伊朗波斯族群中,B型血占比突破60%的历史高位。这种血型伴随马背民族的征战传播欧亚大陆,其携带者展现的环境适应能力,在零下40度极寒中仍能保持基础代谢稳定的生理特征,为"贵族"称谓增添了进化论注脚。

三、文化建构中的血型想象

社会心理学研究揭示了血型标签背后的认知偏差。日本学者山冈重明2008年的调查显示,76%的受访者认为血型与性格存在关联,这种信念在B型血群体中尤为显著。传媒塑造的"贵族"形象往往强调B型血的创新精神,统计显示企业高管中B型血占比达34%,较人口基准比例高出7个百分点。但这种归因可能陷入"幸存者偏差",毕竟硅谷创业者的血型分布与普通人群并无统计学差异。

在防蚊实践领域,血型决定论正在被更科学的防护体系取代。2024年WHO发布的《热带病防治指南》强调,含有派卡瑞丁的驱蚊剂可使叮咬率降低92%,这比依赖血型防护的效果提升40%。针对A型血人群的特殊防护方案,如穿戴含氯菊酯处理的衣物,配合体温监测手环,正在成为热带地区医务工作者的标准配置。

四、未来研究的可能性边界

血型科学的深化研究正呈现跨学科融合趋势。表观遗传学的最新发现显示,ABO基因不仅决定红细胞抗原,还调控着12种皮肤挥发性有机物的分泌。这为解释血型与体味关联提供了分子生物学依据。而针对B型血的"贵族"特性,2025年启动的万人队列研究将追踪其端粒长度与衰老进程的关系,初步数据显示B型血个体的端粒年损耗率比其他血型低0.8%。

在公共卫生领域,血型数据库的医疗应用前景广阔。新加坡中央医院已建立包含50万份血型数据的预测模型,能提前72小时预警登革热暴发区域,准确率达89%。这种将血型分布与传染病传播动力学结合的研究范式,为精准防控开辟了新路径。

当我们穿越血型传说的迷雾,发现科学真相往往比想象更为精妙。A型血与蚊虫吸引力的若即若离,B型血"贵族"标签背后的生物进化密码,都在提醒我们:人类对自身的认知永远处在动态发展中。未来的研究或许会证明,血型只是生命奥秘交响曲中的一个音符,唯有保持开放的科学精神,才能谱写出更完整的生命乐章。对于普通民众而言,理性看待血型传说,采取实证有效的防护措施,才是应对自然挑战的明智选择。