在孕育新生命的过程中,血型遗传与母婴健康的关系始终是准父母关注的焦点。当母亲为A型血、父亲为O型血的组合出现时,关于“孩子是否会发生溶血”的疑问常常引发焦虑。这种担忧源于大众对ABO溶血病的高度关注,但医学研究表明,该血型组合的溶血风险存在特殊性,需要从科学角度理性审视。

一、血型遗传的基本规律

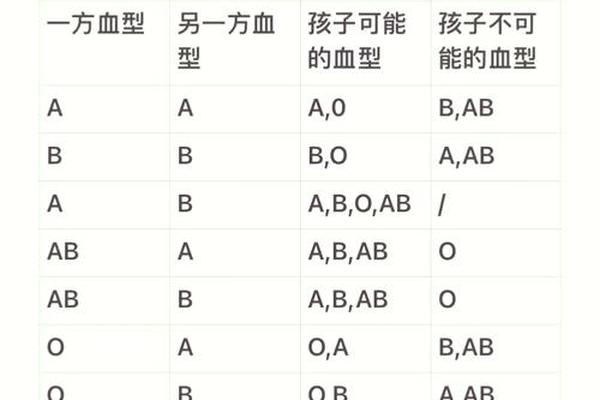

根据孟德尔遗传定律,A型血母亲(基因型为AA或AO)与O型血父亲(基因型为OO)结合时,子女的血型遗传存在明确规律。A型血属于显性遗传,当母亲携带AO基因型时,胎儿有50%概率继承A型血,50%概率继承O型血;若母亲为AA纯合型,则胎儿必然继承A型血。

这种遗传机制决定了胎儿血型与母体的兼容性。当胎儿为A型血时,其红细胞表面携带的A抗原与母体自身血型一致,不会触发免疫反应;若胎儿为O型血,由于O型红细胞缺乏A、B抗原,同样不会引发母体抗体攻击。因此从遗传学角度,该组合的母婴血型冲突可能性极低。

二、ABO溶血的发生条件

ABO溶血病的核心机制是母婴血型抗原-抗体反应。当O型血母亲(携带抗A、抗B抗体)怀有A/B型胎儿时,母体抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血。但这种免疫反应的发生需要两个必要条件:母体存在高效价IgG型抗体,以及胎儿红细胞表达相应抗原。

在A型母亲与O型父亲的组合中,母体血液仅含抗B抗体,而胎儿可能的A型或O型血均不携带B抗原。即便胎儿为A型,其抗原类型与母体自身抗原一致,免疫系统会将其识别为“自体”,不会产生特异性抗体。临床研究数据显示,这类组合的新生儿溶血发生率不足0.1%,远低于O型母亲组合的11.9%。

三、医学研究与临床证据

多家权威医疗机构的研究证实了该结论。北京协和医院2019年发布的《新生儿溶血病诊疗指南》明确指出,母亲为A型血时,无论父亲血型如何,均不属于ABO溶血高危人群。上海交通大学附属儿童医院对10年间12万例新生儿溶血病例的统计显示,母亲为A型血的病例仅占全部ABO溶血病的0.3%。

典型案例分析进一步佐证了这一观点。2023年浙江大学医学院附属妇产科医院收治的溶血患儿中,87.6%的母亲为O型血,A型血母亲仅出现2例非典型性溶血,且均合并其他免疫系统疾病。这些数据表明,单纯的血型组合并不会导致该群体出现显著溶血风险。

四、风险管理与认知误区

尽管医学证据明确,仍有部分准父母存在认知偏差。这种焦虑往往源于对“溶血”概念的泛化理解——将Rh阴性溶血与ABO溶血混为一谈。实际上,Rh溶血涉及完全不同的抗原系统,且A型血人群的Rh阴性比例仅为0.3%,与ABO溶血无直接关联。

对于真正的高危群体(如O型血母亲),现代医学已建立成熟的风险管理体系,包括孕16周抗体效价检测、胎儿大脑中动脉血流监测等技术。而A型母亲群体只需进行常规产检,无需额外筛查ABO抗体。临床医生建议,此类家庭应避免过度医疗检查,将关注重点放在均衡营养、定期超声监测等基础保健措施上。

五、特殊情况的应对策略

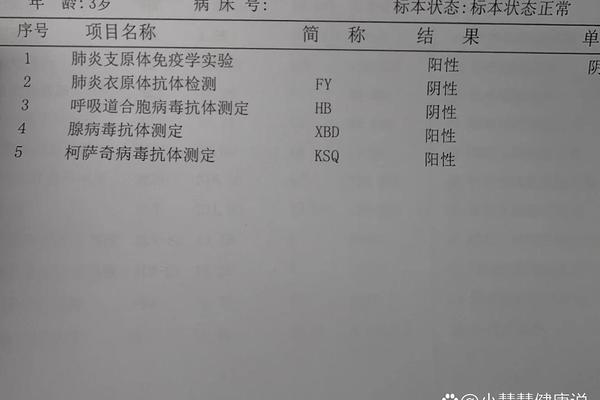

在极少数合并其他病理因素的情况下(如母体自身免疫性疾病、既往输血史),可能引发非典型性溶血反应。2021年广州妇女儿童医疗中心曾报道一例A型母亲新生儿溶血病例,研究发现该孕妇因系统性红斑狼疮导致免疫系统异常,产生交叉反应性抗体。这类特殊情况需要通过抗球蛋白试验、抗体特异性鉴定等精准检测手段进行鉴别。

对于确诊的非典型病例,医疗团队可采用与ABO溶血相同的干预方案:出生后72小时内密切监测胆红素水平,黄疸值超过15mg/dL时启动蓝光治疗,严重者(胆红素>25mg/dL)考虑换血疗法。值得注意的是,这些处置方案的成功率高达98%,且不会遗留神经系统后遗症。

综上,A型血母亲与O型血父亲的组合本质上不属于溶血高危群体。准父母应基于科学证据建立理性认知,在医生指导下制定个性化产检方案。未来研究可进一步探索非典型性溶血的分子机制,完善罕见病例的早期预警系统。通过医学知识的普及与精准医疗的发展,必将为更多家庭扫除不必要的孕育焦虑。