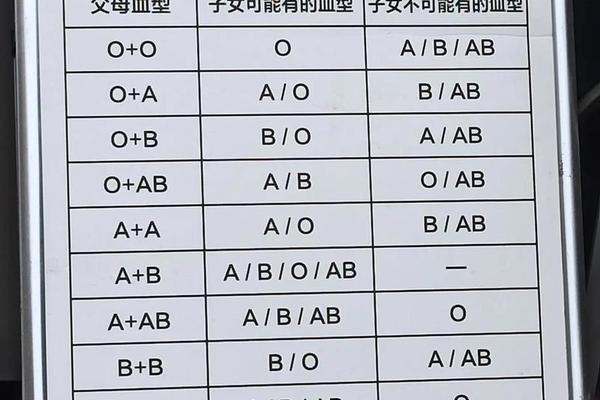

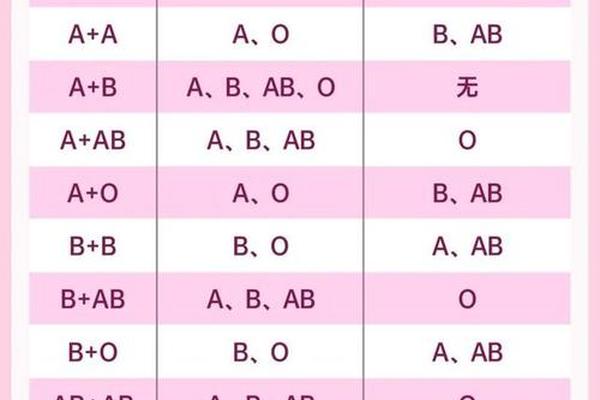

血型是人体血液中红细胞表面抗原的遗传标记,其中ABO血型系统和Rh血型系统是临床医学中最重要的分类标准。A型Rh阳性,即ABO系统中的A型血与Rh系统中的D抗原阳性组合。具体而言,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体;Rh阳性则意味着红细胞膜上存在D抗原。这一血型组合由遗传基因决定,父母双方的血型基因通过重组传递给子代,形成稳定的生物学特征。

从抗原分布看,ABO血型系统根据A、B抗原的有无分为四类,而Rh系统则以D抗原的存在与否划分为阳性和阴性。A型Rh阳性人群的红细胞同时具备A抗原和D抗原,这使得他们在输血匹配中需遵循ABO和Rh双系统的兼容性原则。值得注意的是,Rh阴性血型因缺乏D抗原,在汉族人口中占比不足1%,因此被称为“熊猫血”;而Rh阳性血型(包括A型Rh阳性)在东亚人群中占比超过99%,属于常见血型。

二、A型Rh阳性是否为稀有血型

稀有血型的定义基于人群中抗原分布的罕见性。国际输血协会将某种血型表型在人群中的比例低于千分之一时列为稀有血型。以A型Rh阳性为例,其在中国的分布比例约为27%-29%,远高于稀有血型的阈值,因此属于常见血型。相比之下,Rh阴性血型(如A型Rh阴性)在汉族中占比不足1%,在欧美白种人中约为15%,这才是真正的稀有血型。

值得注意的是,稀有血型的判定还需结合其他血型系统。例如,孟买血型(缺乏H抗原)或Rh-null血型(完全缺失Rh抗原)在全球范围内仅有极少数案例,其稀有性远超Rh阴性。A型Rh阳性血型虽在特定情境(如区域性分布)中可能呈现差异性,但整体上仍属于常规血型范畴。

三、A型Rh阳性的临床意义与医学应用

在输血医学中,A型Rh阳性血型的兼容性规则至关重要。根据ABO系统,A型血可接受A型或O型供血;而Rh系统要求受血者与供血者的Rh因子一致,以避免溶血反应。例如,A型Rh阳性患者只能接受A型Rh阳性或O型Rh阳性的血液。若错误输入Rh阴性血液,虽不会引发急性溶血,但仍需谨慎评估潜在风险。

A型Rh阳性血型在器官移植和妊娠管理中具有特殊意义。Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能因母婴血型不合引发新生儿溶血症,需通过抗D免疫球蛋白干预。而A型Rh阳性作为供血者,其血液资源需优先保障同型患者,同时参与稀有血型库建设以应对紧急需求。

四、A型Rh阳性的地域与种族分布特征

血型的地理分布与人类迁徙和基因演化密切相关。全球范围内,A型血在欧亚大陆呈现明显的地域差异:欧洲中北部、日本和韩国人群中A型占比高达30%-40%,而中国长江流域的A型比例约为27%-34%。Rh阳性血型则在所有种族中占据主导地位,例如汉族人群中Rh阳性比例超过99%,非洲裔人群中约为96%。

从人类学视角看,A型血与农业文明的兴起存在潜在关联。研究表明,A型人群更倾向于定居生活与精细分工,这种特征在欧洲和东亚农耕社会中尤为显著。而Rh阳性血型的高普及率则反映了其在进化中的适应性优势,D抗原可能通过增强红细胞稳定性或抗感染能力提升生存概率。

五、A型Rh阳性与健康风险的关联研究

流行病学数据显示,A型血人群患脑血管疾病(如脑梗塞)的风险较高,可能与血液黏稠度及血小板黏附率升高有关。A型Rh阳性者胃癌发病率较其他血型增加,推测与A抗原和幽门螺杆菌的相互作用相关。这些关联性仍需分子生物学研究进一步验证。

在免疫特性方面,A型Rh阳性人群对某些病原体的易感性存在差异。例如,A型抗原与甲型流感病毒的结合能力较强,可能导致感染率上升。但此类结论存在争议,部分学者认为血型与疾病的关联更多反映统计相关性而非因果机制。

A型Rh阳性作为常见的血型组合,其科学定义、临床价值及分布规律已得到充分研究。尽管不属于稀有血型,但其在输血安全、疾病预防和人类学研究中的意义不容忽视。未来研究可聚焦于血型基因的多态性分析,探索ABO与Rh系统对其他生理功能的调控机制;加强稀有血型库的全球化协作,优化血液资源分配效率。公众应通过正规检测明确自身血型,积极参与无偿献血,共同维护生命健康的社会化保障体系。